Le verd-de-gris ou Verdet à Montpellier : une traçabilité globale au XVIIIe siècle

Le verd-de-gris ou Verdet à Montpellier :

une traçabilité globale au XVIIIe siècle

* Ingénieur agronome – Économiste

[ Texte intégral ]

Le Verdet ou vert-de-gris est une substance chimique dérivée du cuivre. Connu depuis l’Antiquité, ce poison revêt un intérêt thérapeutique ancien. Guy de Chauliac (1298-1368) le mentionne dans son traité de chirurgie ; au XVIIIe siècle, il entre dans la pharmacopée de l’Université de Montpellier. Sa production se développe, dans cette ville, pour satisfaire la diversification de la demande internationale en adjuvant de peinture et en teinture. En situation de quasi-monopole, Montpellier rationalise ses procédés techniques et impulse une commercialisation rigoureuse pour pérenniser une économie florissante à l’échelle européenne. A son tour, le pouvoir royal intervient juridiquement par ses Arrêts et Ordonnances, mettant ainsi cette filière sous sa tutelle, via ses Intendants et Inspecteurs locaux. Ainsi, au XVIIIe siècle, se construit un système de traçabilité sur la qualité depuis les matières premières requises jusqu’à l’acheteur final étranger. Cette innovation institutionnelle, prémisses des appellations d’origine, est à l’actif de cette industrie chimique de Montpellier, disparue au XXe siècle.

The Verdet or verdigris is a chemical substance derived from copper. Known since Antiquity, this poison has been of therapeutic interest for a long time. Guy de Chauliac (1298-1368) mentions it in his treatise on surgery ; In XVIII Century, it was introduced into the pharmacopoeia of Montpellier university. The production of verdigris developed in Montpellier in response to the diversification of international demand as an additive to paint and dye. In a quasi monopoly situation, Montpellier rationalized its technical procedures and boosted a rigorous commercialization in order to maintain a flourishing economy on an European scale. In turn, the Royal authority intervened via Warrants and Orders, putting this sector under the control of its Stewards and Inspectors. Thus in XVIII Century a system of quality traceability developed from the necessary raw materials through to the final foreign buyer. This major institutional innovation, the first steps towards what is now known as Appellation d’Origine (or Designation of Origin), is thanks to this chemical industry in Montpellier, that disappeared in XX Century.

Lo verdet o “verd de gris” es una substància química derivada del coire. Conegut dempuèi l’Antiquitat, aquel poison es cargat, fa plan temps, d’un interés terapeutic. Gui de Chauliac (1298-1368) ne parla dins son tractat de cirurgia ; Al sègle XVIII, fa son intrada dins la farmacopea de l’Universitat de Montpelhièr. Sa produccion se desvolopa, dins aquela ciutat, per complir la diversificacion de la demanda internacionala en adjuvant de pintura e en tintura. En posición de quasimonopòli, Montpelhièr racionaliza sos procediments tecnics e baila un vam a una comercialización rigorosa per perennizar una economía que fasiá flòri al nivèl europèu. A la sieuna ora, lo poder reial interven sul plan juridic amb sos Arrèstes e Ordonanças, pausant aital aquela filièra jos sa tutèla via sos intendants e inspectors locals. Aital, al sègle XVIII, se bastís un sistema de traçabilitat sus la qualitat, dempuèi las primièras matèrias requesidas entrò al final compraire estrangièr. Aquela innovacion institucionala, premissas de las apellacions contrarotladas, es a l’actiu d’aquela industria quimica de Montpelhièr, desapareguda al sègle XX.

Au XVIIIe siècle, le Languedoc viticole produit des vins et des eaux-de-vie destinés à l’exportation mais aussi une substance chimique dérivée et très recherchée en Europe, le verd-de-gris ou verdet. 1 Cette spécialité de Montpellier depuis le Moyen Age est en relation avec le développement de son Université de médecine. Sa technique d’élaboration a été largement décrite, bénéficie d’une réelle innovation commerciale sur un marché entièrement internationalisé au niveau de l’Europe. 2 Cet article se propose d’analyser un système de traçabilité administrative particulièrement élaboré dont l’intérêt historique repose sur sa modernité et sa rigoureuse cohérence. En effet, les acheteurs étrangers et les utilisateurs, teinturiers et peintres, mais aussi les chirurgiens et médecins, exigent un niveau de qualité et de pureté inhabituel à cette époque. Car il s’agit de valoriser pleinement les propriétés tinctoriales et médicinales, justifiant par ailleurs son prix relativement élevé. L’intervention politique, tant au niveau local que royal, est très volontariste pour assurer la pérennité de cette production et la défense de sa réputation, base de la confiance commerciale.

Toutefois, les instances officielles de la Province sont confrontées aux limites inhérentes aux possibilités réelles des contrôles. Malgré la surveillance des Brigades au service des Fermiers de la Province, les moyens sur le terrain de l’Inspecteur des Manufactures sont insuffisants pour éviter les abus et les falsifications ; d’où une multitude de litiges, d’abus qui seront ensuite décrits, montrant par là même la ferme volonté de disposer d’un système technico-économique performant au plan international. Les flux d’exportation traduisent bien l’efficacité de ce système de traçabilité globale tout au long du XVIIIe siècle.

Le verd-le-gris ou verdet : définition et usages

Le verd-de-gris est une mince pellicule recouvrant les toits en cuivre de certains monuments ou entourant des tubes de cuivre corrodés. Ingéré, il est jugé dangereux pour la santé. Sa couleur d’un vert typique et sa toxicité le rendent intéressant depuis l’Antiquité, en particulier à des fins chirurgicales et médicinales 3. Comme produit, il est appelé verdet. Sa fabrication repose sur le raclage d’une plaque de cuivre attaquée par le vin acidifié (vinaigre). Le verd-de-gris est identifié par sa couleur, son odeur, et par sa nocivité pour l’homme. Au XVIIe siècle, le chimiste allemand Ettmüller (1644-1683), puis Macquer (1718-1784) au XVIIIe siècle, donnent une définition scientifique de cette action corrosive : c’est un acétate de cuivre résultant de l’action d’un acide, ici l’acide acétique du vin obtenu dans les pots fermés, sur le cuivre. Au XVIIIe siècle, cette poudre n’est pas toujours très pure et contient des déchets de diverses origines y compris des morceaux de cuivre, appelé vulgairement pessilhoux.

Ettmüller signale son emploi en chirurgie, pour un usage externe : « il fait ordinairement la base de l’onguent Egyptiac, de l’onguent Iildanus, &c. qui ont lieu dans les ulcères caroëtiques et dangereux. Il entre dans les eaux vertes qu’on compose pour les ulcères scorbutiques, éroliques &c. » 4

M. Montet (1722-1782), maître apothicaire et membre de la Société Royale des Sciences de Montpellier, précise ses usages dans l’Encyclopédie de Diderot – d’Alembert (1751-1772). Les médecins et pharmaciens de Montpellier, ville ayant disposé d’une des premières universités de médecine et de pharmacie d’Europe, tirent un large profit du pouvoir bactéricide de cette poudre pour cautériser des plaies : « L’emploi du verd-de-gris qu’on prépare à Montpellier se borne pour l’usage de la Médecine à l’extérieur ; les Chirurgiens s’en servent quelquefois comme d’un escarotique pour manger les chairs qui débordent & qui sont calleuses, en en saupoudrant la partie malade. Dans ce cas il faut que le verdet soit bien sec & réduit en poudre pour qu’il agisse, ayant perdu alors toute son eau surabondante : on l’emploie encore avec succès dans des collyres officinaux pour les yeux. » Il entre dans la composition d’autres traitements, « dans le collyre de Lanfranc, dans le baume verd de Metz, dans l’onguent égyptiac & des apôtres, & dans les emplâtres divins & manus Dei. » 5

Son grand intérêt domestique et industriel est le double pouvoir de coloration et de conservation des bois. « La grande consommation du verd-de-gris se fait pour la teinture & la peinture ; en France on l’emploie beaucoup pour peindre en vert à l’huile les portes & les fenêtres des maisons de campagne. On s’en sert encore dans les maisons pour peindre les portes & certains meubles. » La Hollande est le plus grand débouché commercial avec quelques autres pays du Nord. « Les Hollandois s’en servent pour peindre en vert toutes les portes & les murs de clôture de leurs jardins qui sont faits tout en bois tant à la ville qu’à la campagne. La quantité de verd-de-gris que nous envoyons dans ce pays est prodigieuse. » 6. Toutefois il est aussi recherché en Suisse, Italie et Espagne.

Du point de vue couleur, Montet signale sa capacité à donner un noir aussi beau que celui donné par le fer, propriété particulière du verd-de-gris ignorée de la plupart des chimistes. En Hollande, les tissus en laine et les chapeaux sont ainsi teints par un célèbre teinturier.

On se sert encore du verdet ordinaire comme du verdet distillé, pour colorer des estampes, du papier, ce qui permet « d’illuminer des estampes, sur-tout celles où il y a beaucoup de feuillages. A l’huile il est employé avec succès pour donner un beau verd aux chaises à porteur & autres meubles. Sa couleur est durable ; seulement elle noircit un peu avec le tems. » Peintres et teinturiers sont donc les deux grands métiers valorisant le verd-de-gris. En 1734, dans son Mémoire pour servir à l’histoire du Languedoc, De Basville (1648-1724) 7, Intendant du Roi en Languedoc, fournit des indications analogues, de même que Ballainvilliers (1760-1835) dans les années 1786-1790.

En 1802, le chimiste Chaptal (1756-1832) différencie deux procédés de fabrication, celui de Montpellier et celui de Grenoble, le premier plus apte à la peinture et le second à la teinture 8. Plus tard, à la fin du XIXe siècle, sous le nom de verdet, ce produit permet une protection des vignes contre le mildiou. La concurrence de la bouillie bordelaise met fin à cette technique pourtant moins dangereuse à manipuler. Cependant, des chimistes prouveront sa grande efficacité. De nos jours, les restaurateurs d’œuvres d’art anciennes en perpétuent l’usage.

La maîtrise publique du marché par la traçabilité

Destiné à l’exportation, le verd-de-gris exige une grande confiance des acheteurs étrangers quant à sa qualité. Or, force est de constater une grande confusion, voire une certaine anarchie dans les échanges commerciaux. Sous l’appât du gain, la falsification des produits génère des procès néfastes à la réputation et à la survie même de cette activité. En 1712, une destruction publique de pains de verd-de-gris à Genève, justifie, une fois de plus, l’obligation de mettre en place un véritable système de traçabilité pour répartir les responsabilités et les contrôles commerciaux.

La normalisation des procédés de fabrication du verd-de-gris de Montpellier

La fabrication de verd-de-gris et de céruse, à partir du cuivre ou du plomb, est bien définie techniquement, comme l’indique le grand architecte romain Vitruve (vers 90 av J.-C.- 20 av. J.-C.), dans son ouvrage de Architectura 9. Pourtant, depuis le XVIIe siècle, la production de verd-de-gris est la quasi exclusivité de Montpellier, pour des raisons que l’Inspecteur Gabellier indique en 1751 dans son Mémoire sur la fabrique du verd-de-gris de la ville de Montpellier et de quelques lieux des environs 10 : « On scait que le commerce de la poudre de verd-de-gris est particulier à la ville de Montpellier, qu’elle ne se fabrique que dans cette ville où elle a pris naissance et dans quelques communautés circonvoisines de ce Diocèse et de celuy de Lodève, ainsi que Lunel, Fabrègues, Montpeyroux, Gignac, St Martin de Londres, Pignan, Mudezon et St. André : on a essayé d’en faire dans d’autres communautés, dans d’autres provinces, même dans les pays étrangers, mais inutilement, l’opinion commune est que cela dépend de la qualité du vin du pays où cette poudre réussit et de la disposition des caves où l’on tient les pots dans lesquels on fait le verd-de-gris. » Ce Mémoire constitue une source majeure pour la compréhension de cette filière.

Trois éléments entrent dans les procès de production : le cuivre, le vin et les pots de terre. Ces derniers proviennent des nombreuses poteries locales situées au nord de Montpellier ; le vin sous des formes souvent évoluées, y compris résidus de vinification, est produit à proximité immédiate dans les vignes circonvoisines ; par contre, le cuivre provient de pays éloignés. La plus grande partie utilisée est d’ailleurs nommée cuivre de Hambourg, par référence au port allemand par lequel transite la production minière de Suède. Les mines françaises ont beaucoup de mal à satisfaire la demande, notamment celles de Saint-Bel en Lyonnais, qui tentent d’infléchir la politique d’approvisionnement de Montpellier, dans les années 1770, comme le montrera plus loin l’argumentation des entrepreneurs lyonnais face à la Chambre de Commerce de Montpellier.

La fabrication rentable et quasi-industrielle du verd-de-gris exige un métal le plus raffiné possible qui est ensuite travaillé par des martinets aptes à donner la finesse et l’homogénéité des plaques requises par les fabricants montpelliérains. Il s’avère que les entrepreneurs allemands sont les plus capables de satisfaire cette demande très ciblée. Les plaques de cuivre entrent en France par voie maritime, par les ports de Bordeaux et par celui de Sète ; les voies terrestres sont aussi utilisées par la vallée du Rhône et Avignon. Notons qu’à son entrée sur le territoire, le cuivre paie un droit d’entrée élevé. Achetés par des chaudronniers locaux, ces plaques sont découpées et adaptées à la taille des pots. Toutefois, la qualité n’est pas toujours d’une homogénéité absolue, et laisse donc la voie ouverte à des contestations et autres marchandages sur les prix.

Le liquide attaquant les plaques est le vin, jugé plus efficace que la vinasse. Les vins de cru, de Saint-Georges d’Orques par exemple, sont très appréciés, ce qui peut surprendre mais confirme que les vins ne doivent pas être trop légers pour produire beaucoup d’acide, lors de la fermentation acétique dans le pot. A cette époque Montpellier dispose d’une population agricole qui se consacre aussi à la viticulture, d’où de nombreuses caves disponibles pour cette activité chimique. Ces vins sont issus de la propre production familiale, bourgeoise, plus rarement achetés. Ils trouvent ainsi un débouché lors des années de forte production, délaissant alors la distillation pour eaux-de-vie. En principe, ils ne payent pas de droit d’entrée dans la ville, puisque relevant de l’autoconsommation.

La lie de vin, de même que le mouillage des plaques par l’eau, est interdite selon le Règlement fait par le Bureau de police de Montpellier, pour la manufacture du Verd-de-gris qui se facture dans ladite ville de Montpellier & aux environs 11 de 1711, article 1er : « Il est expressément défendu à toutes Personnes qui font et fabriquent du Verd-de-gris, de se servir de lie de Vin, en mouillant le cuivre, ni d’en mêler à la Poudre de Verd-de-gris en aucune façon, sur peine de cinquante livres d’amende pour la première fois, & de plus grande peine en cas de récidive. » Toutefois, par la suite, la vinasse est tolérée pour le pétrissage assurant un conditionnement sous forme de pain.

L’humidité est un facteur de première importance pour obtenir de la qualité, car elle influe sur le poids et sur le niveau de la couleur chez l’utilisateur final. Les articles X, XI, XII et XIII de ce Règlement de 1711 interdisent toute augmentation d’humidité lors de la dernière manipulation pour fabriquer les pains, et instaurent un recours obligatoire à des pétrisseurs utilisant exclusivement le vin. Ces derniers sont assermentés, recrutés parmi des personnes compétentes dans ce métier et recommandées pour leur moralité. Ils se doivent d’intervenir à toute demande pour procéder à la mise en sac finale. C’est le premier niveau de contrôle qualité avec certification auprès de l’inspecteur nommé par l’Intendant du Languedoc, avant toute expédition.

Ces articles disparaissent hélas dans l’Arrêt royal du 21 janvier 1744 12, suivi de l’Ordonnance de Le Nain (1698- 1750), ce qui ouvre une sérieuse brèche dans le système de contrôle et de traçabilité des opérations techniques. Les conflits se développeront sur ce recul dommageable. Toutefois, comme nous le verrons, le commis de l’inspecteur est censé compenser cette suppression. Enfin, il apparaît un nouveau concept de qualité sur des fondements commerciaux : le produit bon, loyal et marchand, selon les mentions de l’article VII de l’Arrêt du 21 janvier 1744, introduisant les bases de la confiance entre partenaires. Ce concept est repris dans le système français d’Appellation d’Origine, prouvant ainsi la remarquable avance de cette filière du verd-de-gris.

Une administration officielle hiérarchisée autour de l’Intendant du Languedoc

Le verd-de-gris est soumis à la politique économique royale. Le roi édicte l’Arrêt du 21 janvier 1744 ; les Intendants du Languedoc De Lamoignon de Basville, Le Nain, Ballainvilliers, promulguent des Ordonnances pour l’application des Règlements, et règlent les conflits. Localement, Maire, Consuls et Chambre de Commerce avec ses Députés, anticipent avec des Règlements locaux, tel celui du 4 juillet 1711 ; ils émettent des Requêtes et transmettent des Rapports aux autorités royales. Les institutions existantes, Poids du Roi, Fermes et Commissaires sont mises à contribution.

La traçabilité dispose ainsi d’un cadre institutionnel remarquable. Le Bureau du Poids du Roy assure le pesage de la poudre, de manière à disposer d’une évaluation officielle et opposable en cas de recours ou de contestation. Les Fermes contrôlent les mouvements commerciaux, dans et en dehors de la Province. Les contacts avec les pays étrangers assurent une continuité pour l’application des sentences.

L’inspecteur du verd-de-gris est la cheville ouvrière de cet ensemble. Avec le Règlement du 4 juillet 1711, l’Intendant du Languedoc Lamoignon estime indispensable la nomination d’un inspecteur du verd-de-gris, analogue aux inspecteurs des manufactures pour les industries textiles de la Province. Le premier nommé est Massol, remplacé à son décès en 1750 par Gabellier. L’inspecteur a la charge de faire respecter les Arrêts et Ordonnances concernant cette production, de gérer les Requêtes avant de les envoyer à l’Intendant lui-même ou au Roi. Gabellier fournit de nombreux rapports qui permettent une analyse dynamique et pas seulement administrative. Son souci majeur est la pérennité de cette production à Montpellier, son développement économique au bénéfice tant de la ville que de la monarchie, par les entrées de droits tant à l’entrée, sur le cuivre, qu’à la sortie, sur la verd-de-gris.

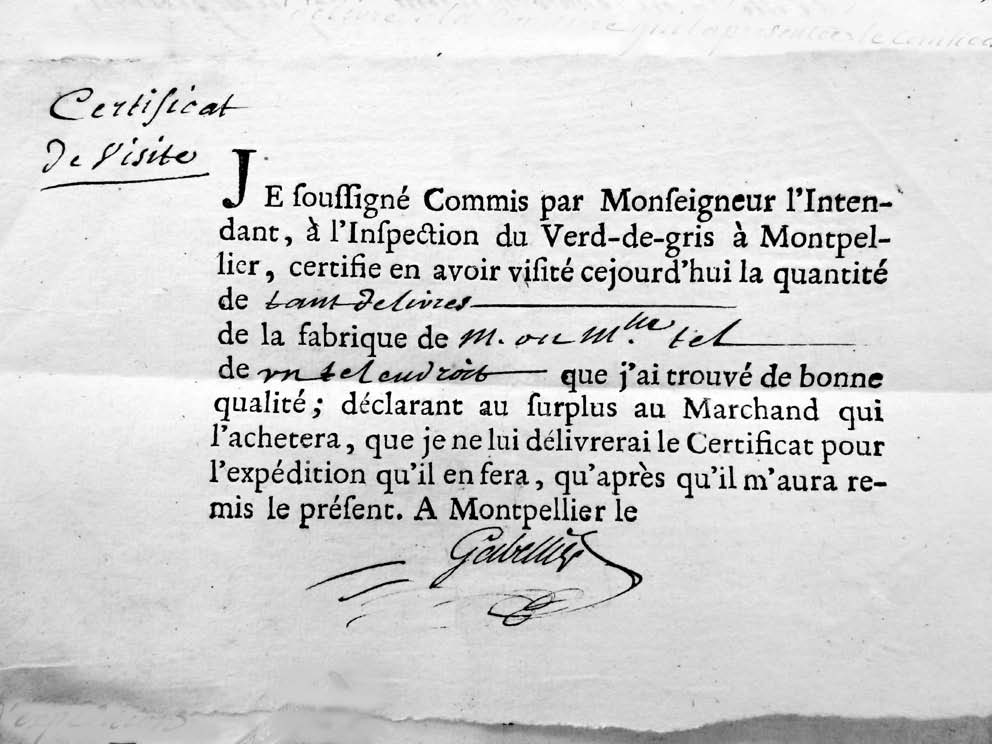

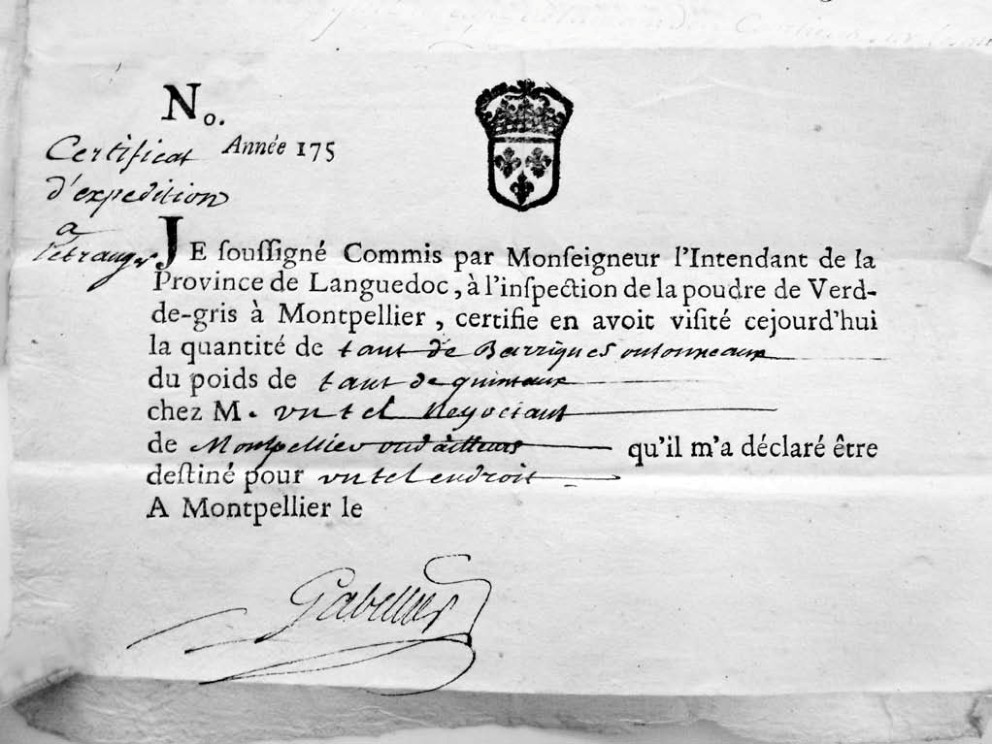

L’inspecteur signe les documents d’accompagnement attachés à tout mouvement : le certificat de visite et le certificat d’expédition. Le certificat de visite valide ce contrôle, avec mention du poids et du nom du fabriquant (voir document en annexe). Sans eux, aucune transaction n’est possible, sous peine de confiscation, de destruction, d’amendes ou d’interdiction de fonctions. Peu de produits agricoles ou industriels de cette époque sont soumis à un tel régime administratif !

L’inspecteur s’appuie sur un commis, auquel il délègue les manipulations de la poudre. Le nouvel article IV de 1744 instaure un poste spécifique de commis pour assurer une vérification nettement plus poussée et efficace de la totalité de la poudre, qui est renversée sur une planche, et non pas simplement observée à l’embouchure du sac à peine ouvert. Comme les courtières, ce commis est payé moitié par le vendeur et moitié par l’acheteur, cinq sols par quintal de poudre, ce qui évite des tensions et des arrangements.

Localement, la Chambre de Commerce de Montpellier, le Maire et les Consuls de la ville, mais aussi les négociants, interviennent également pour faire pression ou exiger l’application des Règlements de manière plus stricte. Les marchands étrangers font de même.

Un corps administratif intermédiaire assermenté : les courtières

Les moyens humains mis à la disposition de l’inspecteur se bornent à un commis, ce qui est nettement insuffisant. Aussi est-il créé une structure souple d’agents compétents, reconnus honnêtes, pour assurer les fonctions de courtage, d’intermédiaire entre la multitude de fabricants et le petit nombre de négociants locaux. Ce sont les courtières, remarquable exemple d’une organisation économique et sociale entièrement féminine. 13 Elles bénéficient d’une « Commission« , soit une délégation officielle, pour assumer une véritable traçabilité des opérations, ce qui aurait pu être à la charge de l’inspecteur. Elles sont assermentées, révocables, soumises à des amendes en cas de défection dans leurs fonctions : un contrat de nature publique, à durée déterminée, annuel mais renouvelable !

L’Arrêt du Roi et l’Ordonnance de l’Intendant, avec les deux Règlements de 1711 et de 1744, fixent leur rémunération forfaitaire à 5 sols le quintal de verd-de-gris, mais leur revenu est fonction de leur réelle activité car elles travaillent seules, pour leur propre compte, « en libéral », sans autre métier en rapport avec le verd-de-gris. Cette variabilité de revenus est source de conflits, car elles sont en situation de concurrence entre elles. Leur nombre est limité à huit à Montpellier. C’est à partir d’un premier texte officiel que l’on comprend leur situation et leur rôle. Pendant le XVIIe siècle, leur travail était réalisé en toute liberté, avec les seules contraintes liées à leur situation d’intermédiaires. Pour juguler la multiplication des plaintes des acheteurs étrangers liées aux défauts et aux falsifications, les représentants de la ville de Montpellier et la Chambre de Commerce, constituée de Députés, sont encouragés par l’Intendant de Basville à produire un règlement sur l’organisation focalisée sur la qualité du verd-de-gris. Ainsi en 1711, est publié le Règlement fait par le Bureau de police de Montpellier, pour la manufacture du Verd-de-gris qui se facture dans ladite ville de Montpellier & aux environs, dans lequel les articles concernant les courtières explicitent leurs fonctions. L’application de ce règlement est confirmée par De Lamoignon, Conseiller d’État ordinaire, Intendant de Justice, Police et Finances en Languedoc, dans son ordonnance du 15 juillet 1711 ; elle est portée à la connaissance de tous « à la diligence des Maires & Consuls desdites Villes & Lieux, lue, publiée & affichée en ladite Ville de Montpellier, & autres Lieux que besoin sera, afin que personne n’en prétende cause d’ignorance. »

L’article II précise le statut des courtières assermentées, choisies pour leur moralité et leurs compétences. Elles ont le monopole des transactions, ce privilège étant lié au serment prêté devant les autorités consulaires de la ville, après approbation par le bureau de direction du Corps des Marchands et Bourgeois, et l’enregistrement dans le registre de la police de l’Hôtel-de-Ville, ainsi que dans celui du Fermier de Courtage, registre paraphé par les Consuls en charge. Cette « Commission » (terme de l’Ancien Régime) doit être renouvelée chaque année. En conséquence, elles seules peuvent transférer le verd-de-gris hors du local du fabricant : toute vente est donc attachée à une personne unique, assurant une traçabilité effective.

L’article III indique leur activité. Elles présentent la poudre, après l’avoir estimée d’une qualité apte à la vente, au Poids du Roy pour le pesage officiel, de manière à éviter toute contestation ultérieure. L’article IV établit la liste des obligations des Courtières. Elles se doivent de dénoncer la mauvaise qualité. De plus, pour éviter tout mélange de genres, il leur est interdit d’accomplir toute autre activité en relation avec le verd-de-gris, de commercialiser pour leur propre compte, de tenir boutique ou d’avoir un entrepôt pour éviter tout stockage personnel de poudre. Selon l’article V, les courtières doivent assurer obligatoirement une première vérification de la qualité avant tout apport au Poids du Roy ; l’article VII de l’Arrêt de 1744 précisant uniquement de la poudre bonne, loyale et marchande.

Avec l’article VI, sont établies les modalités logistiques suivies par les Courtières. Elles apportent directement la poudre telle-quelle pour l’enregistrement et le stockage au Bureau du Poids du Roy ; elles doivent assurer une livraison immédiate au marchand acheteur. Mais le vente ne doit pas traduire la moindre préférence des courtières pour un marchand de manière à éviter toute tentation de favoritisme ou de monopole de fait (article VII). Dans la même optique, les courtières ne perçoivent aucun paiement direct lié à la vente ; c’est une affaire entre fabriquant et négociant (article VIII).

Ce règlement n’a pas valeur de loi pour ceux qui ne résident pas à Montpellier, ce qui conduit à un net relâchement dans la qualité produite dans le diocèse de Lodève, à Gignac et proches villages. Il s’agit d’empêcher les falsifications pour maintenir la réputation du verd-de-gris languedocien et non exclusivement celui de Montpellier. Le Roi est alors amené à signer son Arrêt du Conseil d’État du Roy, du 21 janvier 1744, portant Règlement pour la Fabrique du Verd-de-gris dans la Ville de Montpellier & autres Villes et Lieux des environs, de manière à pouvoir étendre les mesures du Règlement de 1711 aux autres lieux de fabrication du Languedoc. Le Nain signe dans la foulée l’Ordonnance pour son application.

Un suivi à la trace pour une stricte protection de l’origine

Tout le travail des courtières et de l’Inspecteur serait vain sans une véritable protection de l’origine, analogue à celle mise en place dans l’industrie manufacturière, grâce à un marquage rigoureux et sans équivoque.

Le conditionnement de verd-de-gris de Montpellier pour les expéditions est défini dès 1711 dans son article XIV : « Le Verd-de-gris étant paîtri, il sera marqué de la Marque de la Ville, ensemble de celle du Marchand qui l’aura fait paîtrir ; à peine de confiscation dudit Verd-de-gris qui se trouvera sortir de la Ville sans lesdites Marques, & et de cinquante livres d’amende pour ledit Marchand et le Paîtrisseur. » L’origine personnelle n’est pas le fabricant mais le négociant, ce qui se comprend très bien étant donnée la dispersion de la production dans de nombreuses caves familiales. Les caractéristiques des marques sont définies dans ce règlement de police rédigé par les autorités consulaires de Montpellier. Elles traduisent bien la volonté politique de prendre en main la gestion de ce marché : « Lesdits cachets & Marques de la Ville et des Marchands, seront gravés dans du bois, & se tiendront ensemble, les Armes de la Ville seront en haut, & il sera gravé entre les Armes de la Ville & Marque du Marchand, le nom de la Ville de Montpellier au long : lesquels ensemble seront imprimés avec cinabre ou noir détrempé avec de l’huile, sur les sacs de peau qui contiendront ledit Verd-de-gris paîtri, & lesdites Marques resteront entre les mains de chaque Marchand. » Car ces références appartiennent à la Ville et au négociant, toute usurpation et contrefaçon relèvent d’un délit : « Il est fait défense à tous les Marchands de toutes les autres Villes de la Province du Languedoc, où il se fabrique de Verd-de-gris, de contrefaire ni se servir des Armes, Cachet et Nom de la Ville de Montpellier, & même de celle du Marchand ; à peine de trois cents livres d’amende, et confiscation du Verd-de-gris qui se trouvera marqué en contreventions. » (Article XV) Un tel système mixte privé-public traduit bien l’intérêt porté par les pouvoirs locaux, provinciaux et royal pour cette substance chimique.

Ensuite, cette défense de l’authenticité et de l’origine est assurée tout le long de la chaine commerciale. Le négociant a l’obligation d’attacher le Certificat d’expédition, signé des mains propres de l’Inspecteur, à toute expédition (Voir en annexe). Lors du transport, le voiturier est tenu à présenter ce document à toute requête. Car le trajet jusqu’au port, en général, est sujet aux contrôles par les Brigades des Fermes royales. A l’étranger, la Justice et la Police interviennent également, notamment à Genève.

En résumé, tous les fondements du futur système des Appellations d’Origine Contrôlée se mettent en place pour être appliqué par un personnel spécialisé et assermenté : aire de production définie, cahier de charges sur les techniques d’élaboration, contrôle de la qualité, procédures et documents d’accompagnements de l’administration étatique, contrôle des mouvements, sanctions, fiscalité directe et indirecte, arbitrage au niveau royal par des Arrêts royaux ou provincial par des Ordonnances.

La gestion des conflits sur l’origine et le respect des normes

Les conflits sont de natures très diverses. Le premier type correspond à la défense de l’aire, de manière directe ou indirecte. C’est celui engagé avec les producteurs de verd-de-gris de Gignac, de Montpeyroux et autres villages proches de ce diocèse de Lodève. Il s’agit de conserver une situation dominante par rapport à toute concurrence naissante et libérale ; le deuxième type concerne les abus liés au techniques de fabrication, aux contrôles ; le troisième aux tensions et aux conflits entre les courtières ; le quatrième type porte sur la circulation du verd-de-gris sorti de Montpellier, dans des conditions ne respectant pas, volontairement ou non, les procédures officielles.

Ces conflits sont portés devant les tribunaux, certains exigent le recours à des expertises techniques et scientifiques, notamment avec l’Université de Montpellier.

Le conflit avec les fabricants autonomes de Gignac

La ville de Montpellier centralise la production des villages environnants. De cette manière, tout le verd-de-gris est soumis aux mêmes règlements, autour des Armes de Montpellier, logo d’authentification. Le marché est ainsi assaini. Toutefois, à proximité du centre potier de Saint-Jean de Fos, sur le grand axe de communication de la moyenne vallée de l’Hérault, il se développe une production qui échappe au règlement de police de Montpellier. Pour cette dernière, il s’agit aussi de freiner le développement de la concurrence liée aux coûts de production inférieurs, dont le prix du vin et la fiscalité réduite. Car Montpellier craint une disparition rapide de cette industrie, dans un cadre de concurrence avec les fabricants de Gignac capables de livrer du verd-de-gris à meilleur prix, et même si la qualité y est inférieure. L’argument le plus recevable pour l’Intendant du Languedoc est l’absence de contrôles sur la qualité et sur les flux commerciaux. Les ports d’Agde et de Sète permettent un écoulement rapide pour des quantités encore inférieures à celles de Montpellier.

L’Ordonnance de l’Intendant Le Nain « De par le ROY Ordonnance Du 18 Août 1744 Qui sans avoir égard aux demandes contenues dans les Requête et Mémoires, présentés par les Maires et Consuls de Gignac ; ordonnance que les habitants de ladite Ville et Lieux dans lesquels la Fabrique de Verd-de-gris est établie, seront tenus de continuer à porter ladite Poudre au Bureau de Montpellier, pour y être visitée, sous peine de l’Arrêt du Conseil du 21 Janvier 1744 » 14 permet de décrypter ce conflit.

De leur côté, les Maire et Consuls de la ville de Gignac présentent une requête et un mémoire à l’Intendant, conformément à une délibération de la communauté du 19 Avril 1744. Ils plaident leur cause en invoquant le préjudice financier considérable lorsque leur verd-de-gris doit être porté à Montpellier : « les frais auxquels ils seraient exposés pour faire voiturer la dite Poudre à Montpellier et la remporter ensuite à Gignac pour la faire préparer, absorberaient une partie du prix, et les forceraient à abandonner cette Fabrique, au moyen de quoy ils se trouveraient privés en même tems de la consommation des vins qu’ils y employent et qui sont la principale denrée qui peut les mettre en droit d’acquiter leurs impositions. » Car leur objectif est de recevoir l’Inspecteur chez eux, demandant à l’Intendant Le Nain : « qu’il nous [lui] plaise ordonner que le Commis qui est établi à Montpellier sera tenu de se transporter à Gignac toutes les fois qu’il en sera requis, pour y visiter le Verd-de-gris qui y sera fabriqué, & dans les lieux circonvoisins, sous l’offre qu’ils font de lui faire payer le droit de visite & les frais de son voyage. »

Face à cela, les fabricants mobilisent Maire et Consuls de Montpellier, Chambre de Commerce. Leurs Mémoires argumentent sur tous les fronts. Tout d’abord, ils minimisent la pertinence de cette revendication en affirmant qu’un seul fabricant de Gignac est concerné – un Consul qui tente d’améliorer ainsi son commerce – alors que les petits fabricants portent déjà le leur à Montpellier. Ils évoquent surtout le risque de fraudes après le passage de l’Inspecteur, qui est au demeurant bien mal rémunéré pour sa peine et tenté alors par la corruption. Si l’Inspecteur devait passer sur tous les lieux ; son travail serait trop important à assumer. Aussi, le tableau dressé est assez apocalyptique. Il évoque la profonde misère qui va s’abattre sur les familles populaires de Montpellier. Par contre, il est préconisé une spécialisation des productions, les eaux-de-vie pour cette partie du Languedoc, à fin de préserver Montpellier, sinon : « les étrangers s’adresseroient par préférence à ceux de Gignac, au moyen de quoi cette Ville jouirroit seule dans les suites d’un avantage qu’elle n’a tiré que de celle de Montpellier, ou cette poudre est d’ailleurs fabriquée plus fidèlement que celle de Gignac, qu’on a souvent entrepris de vendre sous le nom des habitants de Montpellier, afin de la vendre plus avantageusement. »

L’intendant se montre inflexible et répond négativement aux fabricants de Gignac : « En conséquence, enjoignons aux habitants de ladite Ville de Gignac, aussi bien que ceux des autres Villes ou lieux, dans lesquels la fabrique du verd-de-gris est établie, de continuer à apporter ladite Poudre au Bureau de Montpellier, pour y être visitée par l’inspecteur à ce préposé, ainsi qu’il est prescris par l’article III, dudit Règlement, et de se conformer tant au surplus de ces dispositions, qu’à notre dite Ordonnance, le tout sous les peines portées. »

Le 14 mai 1753, dans sa Lettre à l’intendant sur les abus qui se glissent dans le commerce du cuivre et du verd-de-gris 15, la Chambre de Commerce semble plus conciliante car elle défend aussi l’activité des négociants ; elle suggère le recrutement d’un Commis pour effectuer le travail de contrôle : « Nous pensons qu’il est essentiel de réparer cet abus qui est peut-être celui qui porte le plus grand préjudice à ce commerce dans les pays étrangers par les altérations qui peuvent s’y faire faute d’inspection. Le Sr. Gabellier ne doit pas permettre qu’il sorte aucun verd-de-gris de Gignac, Montpeiroux et autres endroits sans avoir été exactement vérifié et trouvé de bonne qualité. S’il ne peut vaquer utilement à la dite inspection dans toutes ses parties, il apparaitrait convenable qu’il établit un commis d’inventaire à Gignac, homme de probité et assermenté, qui vérifiera toute la poudre de verd-de-gris dans lesdits endroits, qui lui seroit subordonné, et qu’il a mis en usage tous les moyens qu’il pratiquera lui-même en cette ville pour mettre cette fabrique dans une bonne règle. »

En 1753, Gabellier intervient dans le sens de la Chambre de Commerce et propose une solution : « J’ai Commis sur les lieux, le Sr Sciau premier consul en titre homme riche, intègre et qui ayme le bien de la Communauté ; il fait les visites aux quatre seuls négociants qu’il y ait dans Gignac, lors que je ne puis m’y transporter suivant les ordres que j’ai reçu de votre part, il leur donne son certificat conforme à celuy cy joint, sur lequel je délivre le mien pour l’expédition à l’étranger, mais cette précaution qui n’est au fond qu’une pure facilité pour ces quatre négociants, ne remedie point à l’origine du mal qui règne dans la fabrique de Gignac qui devient tous les jours plus importante et qui se rend digne de quelque attention. Le Sr Sciau me certifie qu’il a visité un tel négociant ; mais cette visite ne bonnifie point le mauvais verd-de-gris qu’il vient de voir et que le négociant est forçé d’achetter au fabriquant tel qui est parce qu’il n’y en a point d’autre, ni de convenir pour redresser celuy cy. »

Toutefois, Gignac finira par avoir gain de cause avec Saint- Priest avec l’Ordonnance de l’Intendant du Languedoc du 20 décembre 1779, concernant l’établissement d’un Bureau pour la visite du Verd-de-gris à Gignac 16.

Les conflits sur les falsifications et les abus

Les conflits engagés par les acheteurs étrangers sont anciens. Des dénonciations sont même envoyées à l’Intendant. L’un des plus importants est connu par le long procès très documenté concernant l’achat par des acheteurs suisses de verd-de-gris falsifié en 1712. La grande diversité d’intervenants, depuis la fabricante Isnard, le voiturier suisse Jaquemet, le marchand nîmois Coudonet, Isnard, veuve de Ville-Sablon, de Nîmes, alors en prison, traduit une certaine complexité de pratiques et de motivations commerciales glauques 17. Le recours à des expertises d’un peintre (Legrand) et d’un teinturier (Sénard, dit Paquier), d’un chimiste démonstrateur royal (Matte), révèle l’importance juridique attribuée à cette affaire. Le jugement de De Basville s’appuie sur de nombreux interrogatoires, confrontations et réquisitoires d’avocats. La sentence se veut être un exemple pour prévenir les falsifications. « Je requiers, pour le Roy, que pour le cas résultant du procès de Magdeleine Isnard soit condamnée à être bannie pour trois ans de la ville de Nismes et ressort de la Sénéchaussée de Nismes et à trois cent livres d’amende. » La sanction appliquée à Genève est plus immédiate, comme l’écrit le Suisse Trembley dans son rapport de juin 1712 : « les huit pains de verd-de-gris que nous avions fait mettre en sureté le vingt-quatrième juin dernier, faisant partie des neuf que François Jaquemet, voiturier, avoit porté en cette ville, vendu aux sieurs Félix et Malvesin, lesquels se sont trouvés falsifiés comme résulte de la procédure fait par devant nous et notre procès-verbal dudit jour 24 juin lesquels huit pains nous avons fait brûler publiquement au son de la cloche des Halles. » Il va de soi qu’un tel exemple est néfaste au commerce montpelliérain !

Car, dans la réalité, la satisfaction des acheteurs n’est pas toujours au rendez-vous. Les plaintes des acheteurs étrangers sont trop fréquentes et mettent en péril cette production. Aussi, en 1743, Godinot, Inspecteur des Manufactures de la ville de Montpellier, donne un mémoire dans lequel il propose les moyens de réparer aux abus, d’où l’Arrêt du Conseil du 21 janvier 1744. Dès sa nomination, en 1751, l’inspecteur Gabellier s’investit dans l’application des règlements, mais ses résultats ne sont pas suffisants, et même critiqués. Les députés de la Chambre de Commerce sont, eux aussi, conscients du mauvais état de cette production lié au mouillage par l’eau, quarante ans après la promulgation du règlement de police de Montpellier, et envoient deux mémoires à Mr deTrudaine et à Mr. Salles du Fesq, député à ce commerce à Paris.

En 1751, dans son Mémoire sur la fabrique du verd-de-gris de la ville de Montpellier et de quelques lieux des environs, Gabellier affirme : « Malgré tant de loix, ils cherchent toujours à éviter la visite sur des fausses excuses ou en faisant solliciter l’Inspecteur pour luy extorquer un certificat, moins dans la vûe certainement d’épargner les frais de voiture et les droits qui sont peu de choses, que pour avoir la liberté de fabriquer à leur fantaisie, et c’est de cette faiblesse, si jamais on l’a eue, qu’en résulte une partie des plaintes qu’on a reçues de l’étranger parce que ces fabriquants faisoient passer directement leur poudre dans le port d’Agde, de Cette, à Beaucaire, au St. Esprit où ils l’embarquoient sans avoir été visitée. »

Certes, Gabellier souligne la satisfaction des négociants qui soutiennent son travail. Pourtant la réduction des abus sur le mouillage notamment n’est pas suffisante. Les délits n’ont pas complètement disparu en raison du manque de rigueur et de vigilance des courtières. Aussi, l’Intendant Le Nain est-il sollicité pour augmenter le nombre de courtières, mais il s’y refuse, acceptant toutefois le principe d’une succession familiale, sous réserve d’un accord officiel.

Gabellier insiste sur une délibération de la Chambre de Commerce de Montpellier, demandant le rétablissement du pétrisseur juré – disparu dans l’Arrêt de 1744 -, de manière à être certain de la qualité finale des pains expédiés. C’est une demande conjointe des négociants, eux-mêmes n’ayant aucun intérêt à frauder, car ils sont les premiers exposés aux nombreuses plaintes des acheteurs étrangers et aux procès. Aussi, l’Inspecteur doit contrôler à nouveau la qualité avant d’attribuer un certificat de sortie attaché à la lettre de voiture.

Gabellier dénonce la production démunie de tout certificat, celle de Gignac et ses environs, qui ensuite transite par les ports de Cette, Agde, et par Beaucaire, (Pont.) St. Esprit. Il rapporte l’ordonnance de Le Nain, étendant le contrôle des mouvements commerciaux à toutes les Fermes de la Province.

L’année suivante, le 6 mai 1752, Gabellier remet à l’Intendant Le Nain un Mémoire succinct sur un abus journalier qui se commet dans la fabrication du verd-de-gris et dont l’étranger qui enlèvent cette poudre ne cessent de se plaindre : « j’y propose deux moyens pour y remédier et si vous aviez la bonté de les aprouver, après en avoir communiqué à la Chambre de Commerce, on auroit lieu d’en espèrer le succès. » Il fait un état des abus et transmet une note « Sur les moyens qu’il seroit expédiant d’employer pour bannir de cette fabrique un abus ordinaire dont on se plaint journellement. »

Gabellier affronte en fait un dilemme quelque peu cornélien : comment sévir lorsque les abus par le mouillage sont aussi généralisés ? « L’Inspecteur pose en fait que de 40 sacs de verd-de-gris qui passeront dans un jour à sa visite, il y en a au moins 30 moüillés avec de l’eau. » L’application systématique de l’amende de 10 livres prévue par le règlement présente deux inconvénients selon lui, fin connaisseur de la réalité :

« 1° Un pareil acte de sévérité quant à la saisie contre ceux qui fabriqueroient sans se corriger mettroit une interruption dans cette partie de commerce qu’il est aisé de prévoir et qui dureroit peut être plus de 3 à 4 mois ; le Négociant de la ville qui ne trouveroit presque plus de la poudre au poids du Roy, laisseroit languir malgrè luy la Commission de son Commetant qui prendroit peut être dans les suites d’autres moyens pour se passer de cette drogue, sa disette occasionnée par celle des caves qui auroient été fermées par les exemples de sévérité ; et l’empressement des négociants à remplir chacun des premiers leurs Commissions en rendroit le prix excessif. » Le résultat serait un arrêt de plusieurs mois du commerce de verd-de-gris, déclenchant une pénurie et donc une augmentation des prix engendrant à son tour la recherche de substitut. Le peu de fabricants qui resterait aboutit au même résultat.

« 2° Si ceux des fabricants qui sont de bonne foy se soumettoient aux règles prescrites, ils seroient peu dans le nombre, on ose dire qu’il n’y en a pas le quart, ce qui entraineroit par le petit nombre, les mêmes inconvénients qu’on a prévus à l’article cy dessus. » Enfin l’impact social serait dramatique car : « A cela on doit ajouter qu’on oteroit le pain de la main à plus de 600 familles de la ville et des environs par une voye de rigueur aussi prompte. » Gabellier se plaint d’avoir hérité d’une situation de laxisme, le règlement de 1711 n’ayant pas été correctement appliqué depuis sa création : « aujourd’hui le mal est général chés chaque particulier, la fureur de moüiller avec de l’eau a gagné sous le vain prétexte de racler plus facilement les plaques et de ménager par la leur cuivre ».

D’où sa recherche de voie médiane par une application raisonnée du règlement. Il scinde la population de fabricants en deux catégories, les professionnelles de métier, attentives à la qualité d’un côté : « qui employent les fonds qu’elles peuvent avoir à louer une cave de verd-de-gris ; ce soin leur est propre, il y en a qui le prennent elles-mêmes depuis 30 ans et vivent de cette industrie fructueuse, car il est prouvé qu’elles doublent un écu aujourd’hui ; celles-là sont soumises aux bonnes règles et fabriquent bien parce qu’elle y mettent les mains ou y tiennent l’aide ». De l’autre, « des personnes avides, elles-mêmes peu enclines à produire de la poudre de qualité, voulant profiter du succès de ce commerce, en employant une main-d’œuvre féminine et pauvre (…) abandonnent le soin de leur nouvelle cave à des femmes qu’on paye à journées pour veiller les pots et qu’on appelle vulgairement faiseuses de verdet, et ces femmes de journées peu intéressées à faire fructifier et mettre en bonne réputation leurs différentes caves. »

Dans ce dernier cas, les sanctions seront différenciées selon l’origine de l’abus, amende pour la propriétaire ou interdiction définitive d’exercer ce métier pour la faiseuse de verd-de-gris.

Selon l’Inspecteur : « On a lieu d’espérer que ces deux moyens mis en usage et soutenus de deux ou trois exemples remédieroient bientôt à l’abus de l’eau qu’on n’a pû corriger jusqu’à présent et cela sans interrompre ce Commerce ni jetter l’allarme et le découragement parmy les fabriquants, ce que les saisies journalières, sans avertissement préalable, ne manqueroient pas de faire. »

En 1753, les abus ne cessent pas. Gabellier propose un moratoire, accordant un délai après Pâques : « ce delay se porta au total des différends termes demandés par un chacun au 15 juillet prochain : les trois quarts ont atteint leur delay, ils sont en règle en moüillant à la vinasse, les autres sont à la veille de l’être ; et s’ils s’en écartent après les delais demandés, j’exécuteray à la rigueur les dispositions du Règlement et vos ordres en conséquence. »

Le 14 mai 1753, cette souplesse lui sera reprochée par la Chambre de Commerce dans sa Lettre à l’intendant sur les abus qui se glissent dans le commerce du cuivre et du verd-de-gris. « L’exécution de cet article a été négligée à tel point que le mal est devenu presque général. Nous estimons qu’il en est à propos de le faire cesser et que Sr Gabellier mette en vigueur l’exécution de cet article après avoir fait avertir les courtiers et fabricants de cette solution, en leur demandant de ne plus pouvoir évacuer le verd-de-gris qui peut se trouver aujourd’hui alimenté avec de l’eau. Il paraît nécessaire que les inspecteurs fassent quelque petit exemple, adresse des procès-verbaux contre ceux dont il connaitra la ville où se mouille avec de l’eau, en les poursuivant en conformité avec l’arrêt du Conseil. » Toutefois, la Chambre préconise une certaine patience avant sanctions : « Il est à observer qu’il n’y a pas lieu dans le commencement d’ordonner la confiscation et de 10 livres d’amende. ». Elle confirme ainsi la crainte de Gabelier d’un contrecoup fatal à cette industrie.

Les malversations peuvent aussi provenir des négociants lors des manipulations de pétrissage. Gabellier entend accroitre sa vigilance, mais il pense que les bons négociants n’ont pas intérêt à frauder : « il seroit inoüi à l’avenir qu’un négociant qui a fait une levée de bon verd-de-gris moüillé à la vinasse, le fit paitrir ches luy avec de l’eau pour le mettre en pain tel qu’il l’envoye, il ne pourroit y avoir que de petits négociants d’asses mauvaise foy pour le pratiquer et que je connois asses pour pouvoir y porter mes attentions » 18. Il profite de ce Mémoire pour afficher sa détermination : « ce défaut de la loy que le Règlement de 1744 n’a pas prévu, n’empêchera pas que je ne les menace et que je ne les excécutte réellement envers le négociant qui se trouveroit dans le cas et contre lequel elle est formulée. »

Car, hélas, tous les négociants ne sont pas corrects. Par exemple, le Président Vialard, de l’assemblée des députés de la Chambre de Commerce, du 1er mai 1753, s’insurge contre le négociant Fimily, qui refuse l’achat à la veuve Gommele d’un sac de verd-de-gris conforme, préférant de la poudre mouillée à l’eau au prétexte que, pour la poudre proposée « le coup d’oeil n’en n’était pas flatteur, qu’il n’en voulait que de celui fabriqué avec de l’eau, ce qui se trouve expressément contraire aux disposition de la Chambre, l’a chargé de faire exécuter. »

L’intendant Ballainvilliers poursuit la même politique que ces prédécesseurs Le Nain et Saint-Priest. Ainsi, la saisie de la poudre jugée trop humide et frelatée se termine très mal pour les négociants de Montagnac, Isard frères et sœur, comme le développe l’Ordonnance de Monseigneur l’Intendant de Languedoc Du 15 août 1786 « Qui ordonne que la Poudre de verd-de-gris arrêtée, provenant de la Demoiselle Isard, sera brûlée dans la Place qui est au-devant du Bureau du Poids du Roi, à la diligence de l’Inspecteur ; qui condamne ladite Demoiselle Isard à l’amende de mille livres, applicable à l’Hôpital général de Montpellier, aux frais de 50 exemplaires de la présente Ordonnance & aux dépens, sauf son recours contre qui elle avisera ». La sévérité de Balainvilliers est doublement justifiée. Avec le rapport des deux Maîtres en Pharmacie, membres de la Société Royale des Sciences de Montpellier, Peyre et Joyeuse, l’Intendant dispose d’une analyse comparative irréfutable : « ils ont reconnu que le verd-de-gris de bonne qualité a été trouvé ne contenir que quatre onces de grapilles par quintal, & que celui de la Demoiselle Isard est mauvais, mal fabriqué, contenant quatre livres onze onces de grapilles par quintal ; que l’acide & le cuivre n’y sont pas dans l’état salin requis pour pouvoir être marchand ; qu’ils pensent que ce défaut dépend de la mauvaise qualité des grapilles, ainsi que de celle de la vinasse qu’on a employé lors de la fabrication, lesquelles matières ne contenant pas les principes nécessaires pour agir efficacement sur le cuivre, ne l’ont corrodé que d’une manière imparfaite. » Ensuite, le système de défense adopté par les Isard fait porter toute la responsabilité sur une pauvre femme, Bacherelle, faiseuse de verd-de-gris ; ce qui aggrave la condamnation financière à mille livres, et la destruction par le feu de la poudre concernée, ainsi que tous les frais connexes et un important affichage tant à Montagnac que dans les autres lieux de fabrication.

Les conflits entre les courtières sur le respect des Commissions

L’univers des courtières est traversé par des tensions relatives à l’accaparation et à la fidélisation de leur clientèle, les fabricants ; car elles sont soumises à deux obligations, celle de ne pas se regrouper et celle de ne pas privilégier un négociant. La répartition de leur rémunération de courtage, de 5 sols, – par moitié vendeur, moitié acheteur – est censée représenter un équilibre.

A côté des tensions classiques, il est intéressant d’examiner un cas extrême de conflit qui mobilise toute la communauté des courtières et l’ensemble des institutions politiques pour défendre une stricte application du Règlement. C’est l’affaire Garrimond / Rigaudier. Garrimond est une courtière âgée et fatiguée qui exerce le métier depuis plus de trente ans ; Rigaudier est la femme d’un maitrechaudronnier, Rigaudier, qui fournit les plaques de cuivre de diverses origines, dont Hambourg. Après avoir été aidée par sa fille, Garrimond recourt ensuite à ‘la Rigaudiere’. Il s’ensuit une vive opposition des sept autres courtières qui y perçoivent une association dommageable pour leur propre commerce. Leur réaction est vive et habile. En janvier 1753, elles envoient un placet à l’Intendant, sans passer par l’Inspecteur Gabellier, rappelant l’interdiction d’activité de courtière à toute personne non assermentée, car elles considèrent que Rigaudiere exerce de fait leur métier sans en avoir la qualification.

Or Garimonde 19 effectue la majeure partie du courtage de Montpellier : « il arrive cependant que Garimonde autre courtière après avoir attiré à elle seule autant et plus de travail que les suppliantes n’en font toutes ensemble comme on peut le justifier par les livres du fermier des droits sur le verd-de-gris, a introduit depuis plus de six mois pour être en état d’amoindrir encore le peu de travail qui reste à faire aux suppliantes, à leur oter les moyens de se soutenir dans leur employ, la nommée Rigaudier chaudronnière et vendant du cuivre pour luy aider dans les fonctions de courtière, et concourir d’autant plus à son but, se disant déjà associées quoy que cette dernière n’ait aucun titre. » Leur crainte est donc que cette situation d’association et de quasi-monopole se perpétue avec Rigaudiere, qu’elles attaquent également sur le fait qu’elle est liée à l’activité de vente de cuivre de son mari, ce qui lui permet de livrer plus facilement toute sorte de cuivre. Selon elles, « le nombre de courtières déjà trop grand n’ôte aux suppliantes les moyens de gagner leur vie, et elles ne cesseront de faire des voeux au ciel pour la santé et prospérité de Votre Grandeur. »

Ayant reçu de l’Intendant ce placet, Gabellier répond dans sa Lettre à Monseigneur l’Intendant du 20 janvier 1753 20, avec fermeté à l’encontre des sept courtières. Car les relations entre elles sont souvent tendues : « ce sont des menées qui se trament à ma vue depuis quatre mois et qui ont été précédées par une trentaine de vives querelles entre elles que j’ai toujours apaisées comme Inspecteur. » En général, il obtient un résultat. Cette fois, il apprécie peu ce placet porté directement à l’Intendant, d’où sa mise au point argumentée. Tout d’abord, il affirme que certaines d’entre elles se font aider : « je leur aurois d’abord conseiller de se mettre en règle, si ce qu’elles prétendent est en vue, pour donner l’exemple avant de vouloir y mettre les autres : la plupart d’entre elles sont dans le cas de la Garimonde : la nommée Garonne tient sa nièce avec elle, la nommée Azémarde sa fille, la veuve Abbe sa fille et sa petite fille. » Il reconnait que la Garimonde met en vente les trois-quarts de la production des particuliers, ce qui lui a assuré un gain de plus de 30 000 écus, confirmant la situation monopolistique critiquée par les autres courtières. Mais, dans le même temps, elle améliore le fonctionnement de cette fabrication, en jouant des facilités financières en raison même de ses revenus élevés : « elle a su s’attirer leur pratique par une longue suite d’années, par les facilités qu’elle leur procure par le moyen de sa bourse soit pour l’achat des vins ou pour celuy du cuivre, soit enfin pour l’avance d’argent qu’elle fait à ces mêmes pratiques lorsque le négociant ne paye pas comptant le verd-de-gris qu’il achette, ce qui est néanmoins assés rare, ou lorsqu’il n’a pas le tems de faire le compte. » Pendant un temps, sa propre fille l’aidait et aurait dû reprendre la suite, car elle était perçue comme sa ‘survivancière’. Cette logique disparaissant avec son mariage à Lunel, les courtières, selon Gabellier, veulent saisir l’occasion de rompre cet état et reprendre une plus grande part dans le supposé pactole de Garimond. D’où cette vive réaction contre Rigaudière : « elles se sont liguées ensemble contre cette femme qui veut mourir les armes à la main et voyant au moins pour un tems leurs projets évanouis, elles luy font un crime de s’arroger des prérogatives dont elles jouissent elles-mêmes sous mes yeux et à la vue de tous les négociants et de la chambre de commerce. »

C’est une telle stratégie que Gabellier veut dénoncer, en particulier à la Chambre de Commerce. Car les risques d’affaiblissement de ce commerce sont élevés : « c’est que ce commerce sera une perte irréparable lorsque cette femme viendra à manquer de l’aveu de tous les négociants de verd-de-gris. Si satisfaction est donnée quant à l’interdiction de Rigaudière, il faut alors que la loi soit étendue à toutes les courtières se faisant aider. » L’intervention de Gabellier est d’autant plus forte que les courtières mettent en cause sa propre probité en des termes diffamants.

Toutefois, début 1753, ce sont les négociants qui portent de très lourdes accusations tant à l’encontre des courtières qu’à l’Inspecteur en personne dans le Mémoire présenté à Monseigneur le vicomte de St Priest, Intendant de Languedoc, par les négociants de Montpellier faisant le commerce du cuivre et du verd-de-gris 21. Pour eux : « La cause de ces abus regarde plusieurs personnes ; elle provient non seulement du fait des particuliers qui fabriquent le verd-de-gris, mais encore du fait des courtières, particulièrement de la nommée Garimonde ; du fait de l’Inspecteur luy-même ou plustot de la facilité à se reposer sur son commis ; et enfin du fait que la nommée Rigaudière qui réunit en elle des qualités incompatibles, comme celle de batteur de cuivre, de marchande de cuivre et d’associée de la Garimonde Courtière. » Car, cette association entre Garimonde et Rigaudière est jugée néfaste pour la loyauté commerciale : « Ladite Garimonde porte aussy des vues plus loin que ses fonctions le lui permettent en préjudiciant au commerce des négociants, et pour y réussir d’autant plus aisément elle s’est donnée pour adjointe la nommée Rigaudier batteuse de cuivre qui sous les auspices et protection de ladite Garimonde ou même à la faveur d’une société tacite et cachée qu’il peut y avoir entre elles, vend une sorte de cuivre inférieur à celuy d’Hambourg que les négociants fournissent pour la fabrique du verdet. » et « la jonction avec Rigaudiere ne peut avoir d’autre but que de favoriser les ventes de cuivre qui regardent celle cy ou ces deux femmes ensemble ou bien d’introduire Rigaudière dans les fonctions de Courtière contre la volonté des négociants. »

Les sept courtières sont partiellement déboutées par la Chambre de Commerce qui accepte le statut d’aide et de survencière pour Rigaudière, étape avant sa nomination comme courtière comme l’écrit le Président Vialar le 7 juillet 1753 « nous estimons qu’il n’y a nul inconvénient pour le commerce d’admettre la nommée rigaudière pour aide et survivenciere de la nommée garimonde Courtière, à la charge que son mary ny elles ne pourront faire aucun commerce de cuivre servant pour le verd-de-gris, ny même du verdet gris. » La condition en est donc l’exclusion de toute activité liée au cuivre, y compris pour son mari chaudronnier.

Le 20 juillet 1753, le statut de Rigaudière est précisé par Jean Emmanuel de Guignard : « nous estimons qu’il n’y a nul inconvénient pour le commerce d’admettre la nommée rigaudière pour aide et survivenciere de la nommée garimonde Courtière, à la charge que son mary ny elle ne pourront faire aucun commerce de cuivre servant pour le verd-de-gris, ny même du verdet gris. »

Dans leur Lettre à l’intendant sur les abus qui se glissent dans le commerce du cuivre et du verd-de-gris du 14 mai 1753, les Députés souhaitent conserver une rigueur dans la vente du cuivre des chaudronniers, avec une nette séparation entre vendeur de cuivre et courtière de verd-de-gris « Il y a aussi l’incompatibilité avec le métier de courtière que l’épouse de Rigaudié a proposé d’exercer, et celui de battre le cuivre pour le public que son mary pratique, et qui lui donne droit à la faveur de l’un et de l’autre travail, et aussi pour enlever aux autres chaudronniers et aux autres courtières las avantages que la liberté du commerce et le droit commun leur procure. »

Plus surprenante est la Lettre de recommandation du Duc d’Uzès, 22 adressée à l’Intendant du Languedoc au sujet de Rigaudière, en date du 26 janvier 1753, « Je vous seray très obligé, Monsieur, de vouloir bien accorder votre protection à l’épouse du Sr Rigaudier, que la nommée Garimond, courtière de Montpellier, a associé à son commerce. Je suis instruit que cette femme, qui est la sœur d’un de mes officiers, fait son négoce avec beaucoup de probité et d’intelligence, et qu’elle a même toute l’approbation du public. Elle souffre bien des altercations de la part de certains esprits jaloux de ses progrès, et qui ne cherchent qu’à nuire à sa fortune. » La complexité de cette affaire révèle tous les niveaux d’intervention actifs dans cette activité, et les systèmes de défense des uns et des autres.

Les entorses aux procédures légales de circulation

Selon le règlement de 1744 et les Ordonnances des Intendants du Languedoc, seule la qualité conforme peut être expédiée, avec obligatoirement le certificat d’expédition signé par l’Inspecteur. Dans la pratique, ce certificat peut être absent, soit parce qu’il n’a pas été décerné, ce qui constitue un grave délit, avec présomption de fraude ou de falsification, soit parce qu’il a été oublié chez le négociant, cas le moins grave.

En général, le commis des différentes Fermes concernées par ce mouvement intervient pour vérifier la régularité, la présence du certificat d’expédition et l’exactitude du poids mentionné par l’Inspecteur. En cas d’infraction, la sanction est la confiscation immédiate, avec Ordonnance ; tel est le cas du négociant montpelliérain Bascou Chambeau, avec l’Ordonnance du 16 juillet 1744 Portant confiscation de deux tonneaux de Verd-de-gris expédiés par le Sieur Charles Bascou Chambeau, négociant à Montpellier, sans certificat d’expédition de l’Inspecteur nommé pour la visite de la dite Poudre dans la dite Ville, & saisis par le Commis des Fermes au Bureau de Beaucaire le 2 juillet 1744. 23 Pour débloquer la situation et montrer sa bonne foi, Bascou Chambeau présente à Le Nain une requête affirmant que l’état de guerre ne lui a pas permis l’envoi dans la Flandre, ce qui l’a obligé à passer ce verd-de-gris par le Rhône pour satisfaire un acheteur suisse. Cette requête est repoussée par Le Nain. La condamnation financière est répartie entre les Commis de la Ferme de Beaucaire (un dixième), et les institutions hospitalières de Montpellier.

Dans son Ordonnance du 16 septembre 1750 qui renouvelle les dispositions du 18 août 1744 au sujet de la sortie de la poudre de verd-de-gris de cette Province 24, l’Intendant Le Nain rappelle les conditions de sorties et les engagements des Fermes de toute la province dans cette lutte.

Pour saisir ce problème, il faut recourir au Mémoire du Sr. Gabellier sur la circulation du verd-de-gris sans certificat 25 du 12 octobre 1753. Gabellier semble assez compréhensif sur l’oubli de joindre le certificat d’expédition, « toutes ces saisies ont paru jusqu’à présent susceptibles de main levée par deux motifs qui présentent au premier coup d’œil une excuse favorable pour la partie saisie et que Votre Grandeur se fait un plaisir d’accueillir par ses bontés et son humanité envers les malheureux. » Toutefois, il craint que celui-ci soit utilisé ultérieurement. L’autre hypothèse est la méconnaissance du règlement, auquel cas « on peut répliquer qu’un particulier qui est chargé par un Étranger de remplir des Commissions dans une partie du Commerce, doit s’en faire mettre au fait avant d’expédier ainsi qu’il se pratique dans les expéditions des draps, des eaux de vie et des autres choses sujettes à une vérification. » Par contre, les vrais abus sont décelables au cas par cas, à l’examen des rapports des directeurs des Fermes et des requêtes. Ces informations permettent alors de « condamner a toute rigueur l’exposant sur la première qui sera portée devant votre Grandeur, de faire imprimer à ses frais et dépens l’ordonnance qui interviendra pour être publiée et affichée tant dans la ville que dans les lieux des environs où il se fabrique du verd-de-gris. ». L’ordonnance doit créer un climat de crainte générale : « afin que ces condamnations venant à la connaissance publique fassent du bruit et de ‘éclat et puissent intimider ceux qui seroient dans l’usage de se servir de faux prétextes pour obtenir des graces de Votre Grandeur sans se corriger. »

Nous pouvons évoquer quelques cas, qui permettent de décrypter les procédures sur le terrain, mais qui traduisent aussi la volonté de Gabillier d’être toujours maître des décisions finales.

Le premier exemple concerne l’envoi en Angleterre par Fajon, de pains de verd-de-gris très séchés et durs comme du marbre, qui d’un poids de poudre de 20 quintaux lors de la visite, se sont fortement réduits pour satisfaire les habitudes commerciales anglaises. Cette discordance constatée par le commis de la Ferme est alors perçue comme frauduleuse, ce qui n’est pas vrai : « ils en déclarèrent la même quantité qu’il y avait en poudre, au lieu de ne déclarer que ce qu’il y avait de net après le déchet fait par le sèchement au soleil. » Dans ce courrier à l’Intendant du 21 avril 1753, Gabellier explique longuement et précisément les pratiques techniques qui permettent de considérer la probité de Fajon, et donc de ne prendre aucune sanction contre lui.

Un autre exemple se passe à Narbonne. Une lettre du directeur des Fermes de Narbonne, Girard, envoie un courrier à Monsieur de Saint-Priest Intendant du Languedoc à Montpellier, le 16 septembre 1753, au sujet de l’arrêt d’un Espagnol, Fernandés, en possession de son achat, à Béziers, de 186 livres de verd-de-gris sans certificat : « il ignoroit qu’il doit être porteur du Certificat du Sr Gabelier. » Le procès-verbal du brigadier Puech indique le déroulement des procédures, de la saisie au pesage au bureau des Traites, laissant le produit aux bons soins du receveur Forcade. Il lui communique une assignation à comparaître à Montpellier pour régler ce délit. Dans son rapport du 26 septembre 1753, Gabellier admet la bonne foi de cet espagnol lorsqu’il affirme l’absence de contrôle à Béziers, ville où commence à peine le développement de cette fabrication. Face à cette carence, le directeur des Fermes de cette ville, Mr de Bousannelle, propose alors les services de son greffier personnel, ce qui conduit Gabellier à faire des propositions d’arrangement financier pour obtenir cette charge.

Ainsi, les actions pour assurer la raison d’être des procédures de traçabilité sont conduites sur tous les fronts.

Des impacts économiques de la réglementation

Cette politique axée sur la défense de la qualité apporte d’importants revenus. Les rapports de l’Inspecteur Gabellier (Mémoire sur la fabrique du verd-de-gris de la ville de Montpellier et de quelques lieux des environs, de 1751) 26 et de la Chambre de Commerce de Montpellier évaluent l’importance de ce commerce, justifiant ainsi l’intérêt financier des États du Languedoc, au-delà de la ville de Montpellier. Car cette industrie, même sous une forme artisanale, rapporte aux personnes privées mais aussi à la Province du Languedoc et à l’État, à travers une série de droits. Mais surtout, il s’agit d’exportation à un niveau significatif pour la Province, dans une période où peu de vins supportent de longs transports, les eaux-de-vie étant alors la seule alternative.

L’impact sur l’emploi et l’économie locale

En 1751, les foyers familiaux produisant du verd-de-gris sont estimés à 600 à Montpellier, auxquels il faut ajouter ceux de la zone de Gignac. Cette population est constituée de femmes d’un milieu assez aisé, femmes d’artisans, de bons bourgeois et de marchands qui en retirent un profit jugé considérable. Il faut ajouter la main d’œuvre des faiseuses de verd-de-gris, employées et payées à la journée, selon le besoin. Viennent ensuite des marchands, de l’ordre d’une vingtaine si l’on s’appuie sur leurs Mémoires de requêtes. La production est assurée avec des capacités très variables, certaines ont peu de pots et d’autres dépassent la centaine. L’augmentation de la production s’accompagne d’une concentration sur des ateliers de taille semi-industrielle. En 1734, de Basville signale : « telle femme a cent pots, telle autre cent cinquante », et, en 1751, Gabellier constate que « des particuliers ont jusques à 5 et 600 pots de verd-de-gris, il y en a peu à la vérité qui en ayant d’aussi grandes quantités, cela dépend de leurs facultés. » La disponibilité de caves est un facteur important, surtout en cas de location.

En 1751, Gabellier déclare : « il se fabrique dans Gignac autour de 1 200 quintaux de verd-de-gris par plus de 700 personnes. » En 1779, selon l’Inspecteur Dupont, les ateliers sont au nombre de 350 à Gignac 27.

Le rendement des pots conditionne le succès économique. Il est fonction de la qualité du vin et du cuivre, d’où la préférence pour celui d’Hambourg. Pour de Basville, « chaque pot en fait une livre en 10 ou 12 jours ». En 1751, Gabellier donne un rendement plus élevé « Lorsqu’il réussit bien, chaque pot doit donner une livre et demi et même deux livres par semaine, la bonté des caves et le soin que l’on prend des pots contribuent davantage à la production, surtout dans l’été. » Le renouvellement du vin est favorable au rendement, maintenant une production plus régulière et rapide. Pour obtenir cette poudre, chaque pot demande environ 19 sols d’entretien par semaine, soit 12 sols de vin et 7 sols de cuivre. Le prix donné par Gabellier est de 18 à 18,6 sols la livre ; qui peut atteindre jusqu’à 19 sols quand la qualité est très belle. Il en résulte que, sur une base de deux livres de poudre par pot et par semaine, à raison de 18 sols la livre, chaque pot rapporterait au propriétaire 17 sols de bénéfice par semaine, c’est-à-dire 8,6 sols à 9 sols par livre. La rentabilité paraît donc assurée ! Mais il faut ensuite tenir compte de la répartition des frais de courtage.

Les résultats à l’exportation et la sensibilité des marchés

Des actes commerciaux de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle confirment des ventes de verdet montpelliérain pour Rhodes et Beyrouth à partir de Marseille. L’Italie en achète ainsi que Paris, centre de revente vers les gros acheteurs de l’Europe du Nord 28.

La demande s’accroît pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Toutefois, l’estimation des volumes commercialisés semble difficile, eu égard au laxisme des contrôles. Sous de Basville, la production de verd-de-gris de Montpellier serait de l’ordre de 2 000 quintaux par an. Elle progresserait jusqu’aux années 1780, Gabellier signale un tonnage de 6 000 quintaux par an, estimation provenant des négociants eux-mêmes, alors que l’état du bureau de l’Intendant fournit un chiffre bien inférieur. Il faut rajouter la production de Gignac, Montpeyroux et environs. Pour 1755, la Chambre de Commerce de Montpellier estime la production à 9 000 quintaux.

En 1788, l’Intendant Ballainvilliers, dans son Mémoire sur le Languedoc – Traité sur le Commerce en Languedoc 29, estime la production en année commune à 7 à 8 000 quintaux : « La fabrication de verd-de-gris est pour la ville de Montpelier un objet de commerce d’environ 600 000 livres. On compte que la valeur du cuivre en absorbe le tiers. Ainsi, elle procure un bénéfice net de 400 000 livres soit pour la main d’œuvre, soit pour le prix du mauvais vin dont on fait usage ».

Dans ses Observations de la Chambre de Commerce de Montpellier sur les mémoires des Sr Pernon et Jars, entrepreneurs des mines de cuivre de St. Bel dans le Lyonnais, envoyées à l’Intendant le 13 février 1759 30, la Chambre de Commerce de Montpellier dresse un état de crise. Notons que, si ce rapport est établi dans le cadre de négociations visant à obtenir des entrepreneurs des mines de Saint-Bel, un prix du cuivre inférieur à celui de Hambourg, la crise de surproduction est bien là : « La cause de cette diminution provient du défaut de consommation occasionné en partie par la guerre et en partie de ce que on avait trop fabriqué du verd-de-gris depuis 1748 jusqu’à 1755. Les pays étrangers s’en trouvent pourvus et au-delà d’ailleurs, l’on assure qu’il se fabrique du verd-de-gris en Italie et en Allemagne, qu’on fournit dans les pays de consommation à meilleur marché que celuy du Languedoc. »

Les conséquences en sont dramatiques pour les fabricants qui survivent en épuisant leurs stocks de cuivre, car « depuis 1755 jusqu’à cette année 1759, la moitié et peut-être même les trois-quarts des fabricants de verd-de-gris ont plié leur fabrique et que le peu qui travaillent actuellement ne peuvent faire mieux, soit qu’ils n’ont pas d’autre métier ou pour faire usage du cuivre qui leur reste, soit pour emplir leurs engagements, soit pour employer des vins qui ne sauraient consommer ailleurs à cause de leur pauvre qualité. » La production aurait chuté à 300 quintaux et les prix se sont effondrés à 10 livres, voire 9 livres le quintal.

Si la reprise se poursuit avec des crises de surproduction, la montée en puissance d’autres aires de production de verd-de-gris, en premier lieu Gignac et ses environs termine la suprématie de Montpellier en cette fin du XVIIIe siècle.

Conclusion

Le verd-de-gris de Montpellier est un produit au carrefour de la viticulture et de l’industrie chimique naissante. Son double intérêt comme colorant et bactéricide lui permet d’atteindre deux types d’utilisateurs, peintres et teinturiers d’un côté, et chirurgiens et médecins de l’autre. De plus, son principal débouché commercial est l’exportation essentiellement vers le nord de l’Europe, Hollande et Allemagne. Ces caractéristiques forcent les autorités publiques officielles de la Province du Languedoc et de la Royauté à intervenir pour pérenniser la confiance des acheteurs dans la qualité du verd-de-gris. Dès 1711, la question de la traçabilité est prise en main avec des Règlements et une organisation administrative rigoureuse, défendue juridiquement et financièrement par des sentences et sanctions. Sur ces fondements, pourra être établi le système des Appellations d’Origine, avec ses multiples documents d’accompagnement administratifs, deux cents ans plus tard !

Cette stratégie est certes d’application délicate, les abus difficilement jugulés ; mais les résultats économiques en montrent la pertinence. Toutefois, le plein succès repose sur l’état de paix au niveau de l’Europe, toute exportation étant vulnérable car directement affectée par les tensions politiques et militaires.

NOTES

1. Initialement verd-de-gris s’écrit avec un « d », en cohérence avec les termes verdure, verdeur, avant l’acceptation de la finale « t » retenue pour la couleur – vert, verte. Les textes anciens conservent – presque toujours – verd-de-gris ; depuis le XIXe siècle, est adoptée la graphie vert-de-gris. Dans ce texte aux références historiques, la graphie ancienne est retenue.

2. Martin, Jean-Claude, « L’industrie du verdet dans le Midi de la France XVIIe-XVIIIe siècles », Les Hommes de science, la vigne et le vin ; de l’Antiquité au XIXe siècle, Féret, Bordeaux, 2009.

3. Guy de Chauliac (1298-1368), dont les écrits sont repris en 1580 dans La grande chirurgie de Mr Guy de Chauliac, médecin très fameux de l’Université de Montpellier, composé l’an de grâce 1363, par Laurent Joubert, édit. E. Michel, Lyon. Voir également, de 1275, Chirurgie de Guillaume de Salicet, repris par Paul Pieteau, 1898, Toulouse ; ainsi que Le dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique générale, tome second, Mérat et De Lens, 1830, Baillière, Méquignon-Marvin, Paris.

4. Ettmüller, Michael, Nouvelle chimye raisonnée, p.308. Ed. française. 1793. Références historiques, la graphie ancienne est retenue.

5. Article « Verdet » – Encyclopédie Diderot – D’Alembert, rédaction Montet.

6. Ibid.

7. De Basville signe également sous son nom De Lamoignon.

8. Chaptal, J.- A., « Observations sur les deux procédés employés pour la fabrication du Verdet, vert-de-gris ou acétite de cuivre ». pp. 229-232, Journal des Mines, 1802-03, volume 13, Paris.

9. Vitruve, De Architectura, Livre VII, Chapitre 12.

10. Archives départementales de l’Hérault A.D.H. – C 2688. Mémoire sur la fabrique du vert-de-gris de la ville de Montpellier et de quelques lieux des environs. 1751.

11. A.D.H. – C 2688. Règlement fait par le Bureau de police de Montpellier, pour la manufacture du Vert-de-gris qui se facture dans ladite ville de Montpellier & aux environs. Du 4 juillet 1711.

12. A.D.H.- C 2688. Arrêt du Conseil d’État du Roy, du 21 janvier 1744, portant Règlement pour la Fabrique du Vert-de-gris dans la Ville de Montpellier & autres Villes et Lieux des environs, de manière à pouvoir étendre les mesures du Règlement de 1711 aux autres lieux de fabrication du Languedoc. 21 janvier 1744.

13. Lafon, Émilie, Étude d’un groupe marchand dans un cadre urbain : les courtières de verdet de Montpellier au XVIIIe siècle, Master 2, sous la direction de Thierry Allain, Université de Montpellier III, Genre & Histoire 2012. Notons sa conclusion largement confirmée par les descriptions de cette filière Verdet : « Les thèses anciennes développées dans les années 1960, qui placent les femmes de la société d’Ancien Régime dans un cadre strictement domestique, sont donc largement démenties avec l’exemple des courtières de verdet de Montpellier. Celles-ci ont su allier leur cadre de prédilection, la cellule familiale, à une ouverture sur la société urbaine en s’intégrant dans la fabrique et la commercialisation de verdet. »

14. A.D.H.- C.2688. De par le ROY Ordonnance Du 18 Août 1744 Qui sans avoir égard aux demandes contenues dans les Requête et Mémoires, présentés par les Maires et Consuls de Gignac ; ordonnance que les habitants de ladite Ville et Lieux dans lesquels la Fabrique de Verd-de-gris est établie, seront tenus de continuer à porter ladite Poudre au Bureau de Montpellier, pour y être visitée, sous peine de l’Arrêt du Conseil du 21 Janvier 1744. Ordonnance de l’Intendant Le Nain 18 Août 1744.

15. A.D.H.- C 2688. Lettre à l’intendant sur les abus qui se glissent dans le commerce du cuivre et du verd-de-gris. Chambre de Commerce de Montpellier. 14 mai 1753.

16. A.D.H.- Ordonnance de l’Intendant du Languedoc du 20 décembre 1779, concernant l’établissement d’un Bureau pour la visite du Verd-de-gris à Gignac. 20 décembre 1779.

17. A.D.H. Sur l’affaire Isnard, veuve Villesablon, Codonet. Année 1712. Série C. 2689.

18. A.D.H.- Mémoire du Sr. Gabellier Inspecteur de la fabrique du verd-de-gris, du 26 juin 1753.

19. Un usage du temps désignait les épouses ou filles par la féminisation du patronyme du chef de famille.

20. A.D.H. – C.2691. Lettre à Monseigneur l’Intendant. Gabellier 20 janvier 1753.

21. A.D.H.- C2688. Mémoire présenté à Monseigneur le vicomte de St Priest, Intendant de Languedoc, par les négociants de Montpellier faisant le commerce du cuivre et du verd-de-gris. Gabellier. 13 Lettre à l’intendant sur les abus qui se glissent dans le commerce du cuivre et du verd-de-gris. Députés de la Chambre de Commerce de Montpellier, 14 mai 1753.

22. A.D.H.- C 2691. Lettre de recommandation du Duc d’Uzès, à l’Intendant du Languedoc. 26 janvier 1753.