Description

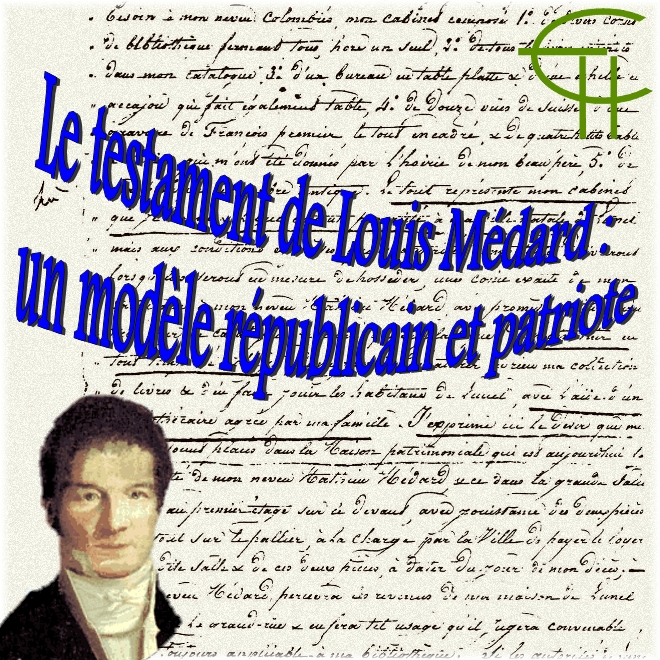

Le testament de Louis Médard : un modèle républicain et patriote

Louis Médard, né en 1768 dans une famille protestante de Lunel, est négociant à Montpellier au début du XIXe siècle, associé à J. Parlier dans le commerce des indiennes.

Bibliophile érudit et averti, il a acheté, échangé, collectionné depuis les débuts de la Révolution jusqu’à son décès en 1841, manuscrits et livres, certains très rares et anciens.

Républicain, patriote, soucieux de développer l’instruction dans sa ville natale, L. Médard lui donne, par son testament, sa bibliothèque comptant plus de cinq mille volumes. Les conditions posées à la réalisation de ce legs sont acceptées par la ville de Lunel mais les héritiers, ses neveux, considèrent que les dernières volontés de leur oncle ne sont pas respectées… le procès est inévitable.

Au décès de Mme veuve Médard, le juge du tribunal de Montpellier donne raison ci la ville. Depuis 1858, la bibliothèque Médard, qu’on peut admirer à Lunel, est un des plus riches et des plus beaux fonds d’ouvrages anciens du Languedoc.

« Aux magistrats de la ville de Lunel,

Messieurs :

Daignez accueillir le legs d’un compatriote qui, par cet acte, a cru bien faire. Ne jugez que l’intention, je l’ai crue bonne et je l’ai produite. Puisse-t-elle, ci l’aide d’un nouveau collège, augmenter dans ma ville natale le nombre des bons citoyens utiles à leur patrie ? Je l’ai toujours chérie, et, en m’attachant plus aux principes qui ne varient pas, qu’aux hommes qui peuvent errer.

Que le Maître de toutes choses répande le bonheur sur vous et vos administrés. »

Ainsi s’exprime Jean-Louis Médard à la fin de son testament rédigé en 1834 au Vigan, département du Gard. Appelé communément par son second prénom, Louis Médard est connu aussi sous le qualificatif de Médard oncle. Ce personnage, né à Lunel dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, est au début du XIXe un négociant de Montpellier associé à Jean Parlier sous la raison commerciale Médard-Parlier. Ils ont pratiqué tous les deux pendant une trentaine d’années le commerce des indiennes.

Quelques années avant son décès, L. Médard rédige son testament et, en même temps que d’autres legs, il donne à Lunel, sa ville natale, sa bibliothèque et les livres qu’il collectionne depuis longtemps. C’est un don original, les personnes aisées, celles dont les revenus le permettent, laissent d’habitude une somme d’argent (plus ou moins importante selon leur richesse) destinée à leur église ou aux œuvres charitables de leur cité. Quelques années après Médard, Antoine Sauvajol, négociant, ancien maire de Lunel, lègue huit mille francs-or au bureau de Bienfaisance de Lunel et une somme équivalente à l’église réformée dont il est membre. Dans son codicille, L. Médard explique en partie son geste, cet acte gratuit, son « intention » : il a voulu, dans la ville qui l’a vu naître, où il a passé une grande partie de son adolescence, « augmenter le nombre des bons citoyens utiles à leur patrie », favoriser leur instruction.

Pour bien comprendre la portée et la valeur de ce don, il est intéressant d’abord, de mieux connaître l’homme, sa famille et son milieu, d’étudier ensuite les principales dispositions du testament pour savoir les véritables intentions du testateur et enfin, d’examiner les conditions du legs et sa réception par la ville de Lunel. Tels sont les trois points développés dans cette étude où l’on s’est servi des documents suivants : l’état civil, catholique et protestant de Lunel, les fonds communaux concernant les délibérations municipales, le collège et les bâtiments publics de la ville déposés aux archives départementales de l’Hérault à Montpellier; du recueil d’études, « La bibliothèque de L. Médard à Lunel », mélanges publiés par l’Association Sauvegarde et Valorisation du patrimoine imprimé et le Centre d’Études du XVIIIe siècle, Montpellier, 1987 ; du remarquable et passionnant livre de Jean-Paul Chabrol, Les seigneurs de la soie, trois siècles de la vie d’une famille cévenole (XVIe-XIXe)2.

I. Louis Médard sa famille, son milieu

Les Médard sont originaires d’Aigues-Mortes, une branche de cette famille s’installe à Lunel au milieu du XVIIe : trois frères se sont mariés à Lunel, Jean, marchand, a épousé Marie Desferre, un autre Jean, mangonnier, est marié avec Catherine Melon et, en 1674, Barthélémy Médard, revendeur, épouse Jeanne Palatan, ils ont trois fils, Marcelin né en 1675 mort en 1680, Jean né en 1677 et Barthélémy né en 1684.

En 1741, Jean Médard, négociant, épouse Marie Colombier dont la famille est installée à Marsillargues, grosse bourgade rurale à une lieue de Lunel ce couple a treize enfants au milieu du XVIIIe, les Médard sont alliés avec plusieurs familles de la région, entre autres, les Delon, de Lunel et Galzy, de Montpellier, toutes deux marchandes. […]

Informations complémentaires

| Année de publication | 2001 |

|---|---|

| Nombre de pages | 8 |

| Auteur(s) | Jean-Claude GAUSSENT |

| Disponibilité | Produit téléchargeable au format pdf |