La crise politique de la seigneurie à la fin du Moyen Âge : le cas de Sérignan au XIVe siècle

La crise politique de la seigneurie à la fin du Moyen Âge :

le cas de Sérignan au XIVe siècle

* Docteur en Histoire médiévale, Université de Toulouse II

P. 97 à 108

Cette étude de cas du village languedocien de Sérignan (Hérault) essaie d’apporter des lumières sur l’aspect politique de la crise de la seigneurie au bas Moyen Âge. Certes, l’insécurité causée par la guerre de Cent Ans réactive le rôle protecteur des seigneurs locaux et rend fréquente leur intervention dans le village au sujet des problèmes de défense. Mais, avec l’aggravation de la guerre, la royauté y intervient plus que les seigneurs locaux dans les domaines fiscal et défensif. Ainsi, le lien entre la communauté villageoise et la royauté se renforce et l’autorité royale s’étend dans le village, au détriment de l’autorité seigneuriale, qui est déjà atteinte dans le domaine judiciaire par l’extension de la justice royale. D’autre part, l’état de l’insécurité tend à favoriser l’autodéfense des villageois. La sécurité du village est principalement assurée par l’autodéfense de la communauté, combinée avec la direction de la royauté. La crise politique de la seigneurie au bas Moyen Âge réside dans l’affaiblissement de sa raison d’être, c’est-à-dire son retrait progressif du maintien de la paix au village.

This is a case study of Sérignan (Hérault), a village in Languedoc, France. It attempts to explain the political aspect of the breakdown of the french seigniorial system in the late Middle Ages. The insecurity of the Hundred Years War had revived the role of protector held by the local lords and involved their frequent interventions in defence of the villages. With the worsening of the war the Royal authorities interceded more than the local nobility, notably in the realms of taxes and defence. This reinforced the relationship between the village communities and the regal authorities. Due to the increase of the Royal authorities in the domaine of the judiciary the authority of the local lords weakened further. The state of insecurity in the villages tended to encourage their own self-defence, combined with Royal authority. The political breakdown of the french nobility in the late Middle Ages lies in the decline of its purpose, in other words its gradual withdrawal as a peace-keeping force in the village.

Aquel estudi del vilatge lengadocian de Serinhan (Erau) ensaja de bailar de lums sus l’aspècte politic de la senhoriá a l’Edat Mejana tardiva. De segur l’insecuritat provocada per la guèrra de Cent Ans torna activar lo ròtle protector dels senhors locals e fa mai frequenta lor intervencion dins lo vilatge sus las questions de defensa. Mas, amb l’agreujament de la guèrra, la reialtat se fa mai intervencionista que los senhors locals dins los domenis fiscal e defensiu. Aital, lo ligam entre la comunautat vilatgesa e la reialtat se fa mai fort e l’autoritat reiala s’espandís sus lo vilatge al prejudici de l’autoritat senhorala, ja tocada dins lo domeni judiciari. D’un autre costat, lo nivèl de l’insecuritat mena a l’autodefensa dels vilatjans. La securitat dels vilatges es majorment assumida per l’autodefensa de la comunautat combinada amb lo sosten de la reialtat. La crisi politica de la senhoriá a l’Edat Mejana tardiva se troba dins l’aflaquiment de sa rason d’èsser, es de dire son retirement progressiu del manten de la patz dins lo vilatge.

Introduction

« C’est par une crise des revenus seigneuriaux que se termine le moyen-âge et s’ouvrent les temps modernes » 1. Ouvert par cette phrase impressionnante de Marc Bloch, le débat à propos de la crise de la seigneurie à la fin du Moyen Âge se polarise depuis longtemps sur son aspect financier 2.

Cependant, la seigneurie n’est pas seulement une entreprise mais aussi un gouvernement. Après la chute du royaume franc, en passant par la période de transition des Xe-XIe siècles, où la plupart des droits régaliens sont décentralisés souvent jusqu’au niveau du château rural, soit par l’usurpation brutale, soit par l’appropriation plus pacifique, c’est la seigneurie qui devient un régime politique dominant dans la majeure partie de la France. En exerçant les droits de seigneurie d’origine régalienne ou foncière, le seigneur assure à ses sujets la protection, la justice et même l’assistance en échange des redevances. Les relations entre le seigneur et ses sujets sont pour ainsi dire un contrat bilatéral – don et contre-don 3. Pour emprunter les mots de Robert Fossier, le régime seigneurial se base donc sur une entente tacite : le maintien de la paix en ville ou au village est sa raison d’être 4. Mais, dès le XIIIe siècle, le pouvoir seigneurial commence à être entamé d’en haut par l’extension de la royauté, d’en bas par l’autonomisation de la communauté d’habitants et cette tendance s’accélère pendant la guerre de Cent Ans. Dans ce contexte, Philippe Contamine parle, à juste titre, d’« une crise de nature politique » de la seigneurie aux XIVe-XVe siècles 5.

« Avec l’étude de cas d’un village bas-languedocien, Sérignan (Hérault), cet article essaie donc d’apporter des lumières sur l’aspect politique de la crise de la seigneurie, qui n’a guère attiré l’attention des historiens ou n’a été traité que marginalement dans leurs ouvrages à cause du manque de sources, en analysant les relations entre le pouvoir seigneurial, la royauté et la communauté villageoise. Le choix de terrain de recherche se justifie par la richesse des sources concernant notre centre d’intérêt : deux comptes consulaires de 1367-68 et de 1376-77, conservés aux Archives municipales de Sérignan ; une quinzaine d’actes touchant la seigneurie, déposés aux Archives départementales de l’Hérault ; une dizaine d’actes du Parlement de Paris touchant les seigneurs, conservés dans la sous-série X1A (jugés, lettres et arrêts) et dans la sous-série X1C (accords homologués) des Archives nationales, etc.

Le village de Sérignan et son seigneur

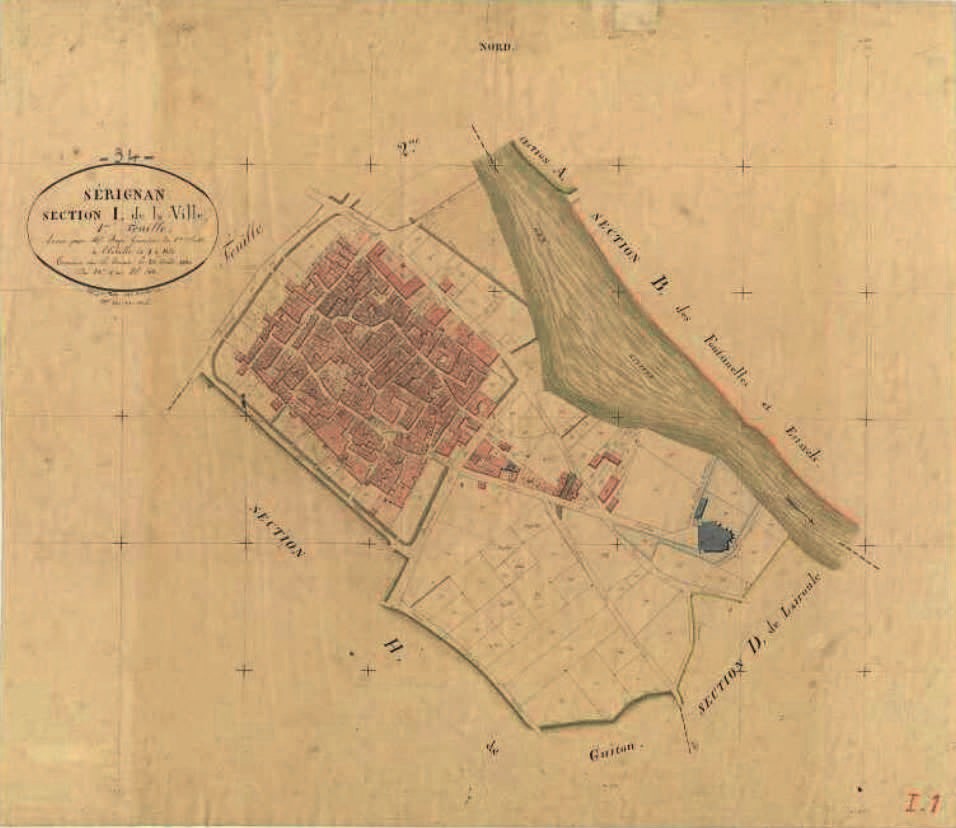

Le village de Sérignan, qui avait connu l’incastellamento – la concentration de l’habitat autour du château et la fortification du village entier -avant 1100 1, se situe à l’embouchure de l’Orb (Fig. 1) et compte 320 feux en 1344 7. La première mention des consuls de Sérignan date de 61269 8. Pendant le XIVe siècle, la communauté d’habitants est dirigée chaque année par quatre consuls 9.

Nous savons qu’au XIe siècle, deux lignées fortes, les Riculf et les Gairald, qui sont descendantes de riches alleutiers du Xe siècle, dominent le village de Sérignan.

Mais, la première mention d’un maître du castrum – Guillaume Mir de Capestang – n’apparaît qu’en 1187 10. Après cela, notre documentation reste muette sur une famille seigneuriale de Sérignan même pendant la Croisade contre les Albigeois et l’intégration du Bas-Languedoc au royaume de France 11. En 1235, un acte de vente témoigne que domina Rostagna de Serignano vend la place devant son château à la communauté de Sérignan, en recevant une approbation de Gui II de Lévis, seigneur de Mirepoix, ou de son viguier et en lui payant les lods et ventes 12. En 1262, Gui III de Lévis, seigneur de Mirepoix, achète la seigneurie de Sérignan aux héritiers de la dame Laure de Sérignan 13. Dans les environs de Sérignan, il possède aussi les seigneuries de Bessan, Florensac, Mèze, Pomerols, Portiragnes, Sauvian, Thézan, Vias et Villeneuve 14. Après la mort de Gui III de Lévis, le partage de son patrimoine se fait en 1300-1301 entre Jean Ier, d’une part, et Thibaut Ier, Pierre, Philippe Ier, Eustache et François Ier, d’autre part.

Ce sont ces derniers qui reçoivent la partie bas-languedocienne du patrimoine de leur père contenant Serinhanum cum suo territorio et terminali 15. Or, dans la famille des Lévis venue du Nord du royaume avec la Croisade contre les Albigeois, chacun des enfants hérite d’une part égale des biens de leurs parents suivant la coutume de la vicomté de Paris, de sorte que le patrimoine des Lévis tend à s’émietter à chaque génération 16. Face à cette tendance critique, les Lévis adoptent une règle de primogéniture dans les années 1330, ce qui cause désormais de nombreuses querelles de succession 17.

Pendant la plus grande partie du XIVe siècle, la seigneurie de Sérignan semble être virtuellement divisée en deux parts 18, dont chacune peut être tenue en indivision par plusieurs personnes 19, c’est-à-dire par des coseigneurs 20. Dans les sources du XIVe siècle, nous pouvons attester de 19 seigneurs de Sérignan. Ils apparaissent comme dominus ou condominus de Sérignan, héritent d’une partie – la moitié ou le tiers – du castrum, prêtent serment et rendent hommage au roi pour leurs parties, recoivent la taille seigneuriale de la Saint-Michel ou exercent la juridiction dans le village à travers leurs agents (Tab. 1) 21. À l’exception de Roger Ferrolh, Ramond Abam de Roquenegade et Guillaume Delmont de Magaton que nous ne pouvons pas identifier, tous les seigneurs sont parents de la famille des Lévis et sont héritier(ère)s possibles de Gui III de Lévis (Tab. 2) 22. Cependant, tous les coseigneurs ne sont pas égaux en droits et il y a une hiérarchie entre eux. En effet, pour chaque génération, un, deux ou trois coseigneurs seulement apparaissent fréquemment avec leur nom sur les documents. Par exemple, en matière de défense ou de justice villageois, on ne voit toujours agir qu’un ou deux coseigneurs 23. Quand il s’agit de deux coseigneurs, ils semblent représenter chacun sa coseigneurie – le dominium et la jurisdictio de la moitié du castrum -et agissent en commun.

Institution seigneuriale et intervention royale

Tableau 1 : Les seigneurs de Sérignan attestés dans les sources du XIVe siècle

ACL : Olive, Siméon et Pasquier, Félix, Archives du château de Léran : inventaire historique et généalogique des documents de la branche Lévis-Léran devenue Lévis-Mirepoix, de la branche Lévis-Mirepoix, des branches latérales de la maison de Lévis, 5 vol., Toulouse, Privat, 1903-1927.

Carou : Carou, Emile, « Documents relatifs aux guerres anglaises du XIVe siècle dans le diocèse de Béziers », Bulletin de la Société Archéologique de Béziers, 2e série, vol. VII, 1873, p. 5-37.

Timbal : Timbal, Pierre-Clément, Un conflit d’annexion au Moyen Âge. L’application de la coutume de Paris au pays d’Albigeois, Toulouse/Paris, Privat/Didier, 1949.

Tableau 2. Héritier(ère)s possibles de droits seigneuriaux de Sérignan (1300-1400) :

la parenté de la famille des Lévis

Parfois, un viguier peut représenter deux seigneurs. Certes, Ermengardus de Mesua, viguier en 1356, habite à Sérignan 26 ; mais, dans la plupart des cas, les viguiers semblent s’établir hors de Sérignan 27. Appuyé par un juge 28, des procureurs 29, etc., le viguier dirige une cour seigneuriale et exerce la juridiction supérieure et inférieure 30. À Sérignan, un bayle, qui cumule parfois une fonction de lieutenant du viguier, est installé 31. Avec un notaire 32, des sergents 33, etc., le bayle compose une cort de Serinha 34, c’est-à-dire une cour seigneuriale inférieure. On appelle les membres de ces cours seigneuriales supérieures et inférieures curials dels senhors ou curiales dominorum 35. En matière fiscale, les seigneurs placent à Sérignan des receveurs, dont le travail principal est de collecter la questa de sant Miquel, taille seigneuriale de la Saint-Michel 36.

Aux XIIIe et XIVe siècles, aucun agent royal n’est placé à Sérignan 37. Mais, dans le contexte de l’extension du domaine royal, les agents royaux empiètent sur la juridiction seigneuriale des Lévis. En 1264, devant le sénéchal de Carcassonne, s’enclenche une procédure concernant la juridiction dans les villages de Sérignan et de Sauvian, dans laquelle les agents de Gui III de Lévis avaient été troublés par le juge royal de Béziers lors d’une cause intentée par les habitants desdits lieux en raison d’une rixe entre eux 38. Selon une accusation portée par Gui III contre le sénéchal de Carcassonne en 1272, celui-ci empêche le juge seigneurial de mener une enquête à propos de la rixe entre les habitants de Sérignan et de Sauvian, et cite les inculpés devant son tribunal de Carcassonne 39.

De plus, dans les années 1330 ou au début des années 1340, la cour royale de Béziers revendique la connaissance des facti injuriosi commis dans l’exercice de leurs offices par les agents seigneuriaux de Sérignan et de Portiragnes. Face à cet empiétement, François II de Lévis et Béatrix de Thurey-Saissac tentent d’empêcher leurs citations devant la justice royale, en invoquant une ordonnance du lieutenant du roi en Languedoc, confirmée par le roi, touchant cette question 40. Alors, ad requestam procuratoris nostri et consulum locorum seu castrorum de Serinhano et de Portayranicis, le roi mande aux sénéchal de Carcassonne, viguier de Béziers et leurs lieutenants de défendre ledit droit de connaissance contre les seigneurs locaux. Ce mandement royal soulève l’opposition de ceux-ci, de sorte que l’affaire est portée devant le Parlement de Paris. Finalement, François II et Béatrix renoncent à leur opposition et l’arrêt du Parlement du 3 juillet 1344 ordonne que nos [i. e. le roi] in possessione premissorum [i. e. en possession de ladite connaissance] servaremur pacifice dictis ordinatione ipsius Belvacensis episcopi et oppositionibus dictorum Francisci et Beatricis 41. Ainsi donc, la justice seigneuriale des Lévis perd de plus en plus le caractère de cour souveraine. Cependant, il est à noter que le mandement royal est adressé aux agents royaux non seulement à la requête du procureur royal mais aussi à celle des consuls de Sérignan et de Portiragnes. Il est probable que ce sont les consuls qui font intervenir les agents royaux et obligent le procureur royal à prendre parti pour eux. Ici, l’intervention royale semble être désirée et favorisée par les sujets des seigneurs locaux comme un moyen de se défendre et de protester contre les facti injuriosi commis par les agents seigneuriaux.

L’influence royale s’étend parfois même dans l’administration seigneuriale au sein du village. D’abord, en 1345, le Parlement de Paris ordonne au sénéchal de Carcassonne, au viguier et au juge de Béziers, etc., d’allouer, sur les revenus des villages de Portiragnes, de Sérignan et de Villeneuve, à Bernard Sabbatier, bourgeois de Béziers, un salaire annuel de 50 livres pour son administration desdits villages durant le procès d’héritage entre Philippe II et Bertrand Ier de Lévis, d’une part, et François II de Lévis, d’autre part 42. Ensuite, en 1376-77, P. Berbelh, de Sérignan, collecte la taille seigneuriale de la Saint-Michel pour Isabeau de Lévis comme recebedor per auctoritat real deputat 43. Dans la même année, la collecte de la taille seigneuriale de la Saint-Michel pour Jean III de Lévis est confiée à maître Jean de Fontaines, notaire royal de Béziers 44. Or, entre 1375 et 1377, Jean III de Lévis et Isabeau de Lévis s’opposent sur le partage du patrimoine de leur mère Elips de Lévis 45. Il est probable que la seigneurie de Sérignan y est également mise en jeu. Car, en 1375, Jean III dit avoir la moitié indivise de Sérignan ex linea materna 46. De plus, en 1372, année suivant la mort d’Elips, Roger-Bernard Ier de Lévis, son mari, énumère pour leurs enfants, Jean III et Isabeau, les droits et biens situés dans le Biterrois : le tiers de Portiragnes, la moitié de Sauvian, la moitié de Sérignan, le quart de Villeneuve et la moitié de la forêt de Montpeyroux 47. Ces faits nous conduisent à penser que la moitié de la seigneurie de Sérignan avait fait partie du patrimoine d’Elips, malgré sa détention par Roger-Bernard Ier avant la mort de celle-ci 48. En outre, il faut rappeler que lors du partage du patrimoine de Gui III de Lévis en 13001301, les Lévis-Mirepoix, desquels Roger-Bernard Ier fait partie, ne reçoivent aucune partie bas-languedocienne 49. Dès lors, nous supposons qu’on porte le procès d’héritage concernant Sérignan devant la cour royale et que durant le procès, les receveurs de la taille seigneuriale à Sérignan sont désignés sous l’autorité de la royauté au lieu de celle des seigneurs. Les procès d’héritage donnent donc à la royauté l’occasion d’intervenir entre des seigneurs qui se disputent et d’étendre son influence à l’intérieur du village.

Or, à partir du milieu de XIVe siècle, avec l’aggravation de la guerre de Cent Ans et l’insécurité montante -l’incursion du Prince Noir en 1355 et le pillage des routiers après 1360 -, l’intervention royale liée à l’état de guerre-taxation 50, injonction de fortifier le village et d’assurer le guet 51, montre et mobilisation 52 – augmente dans le village. Mais, aucun document ne parle d’une contestation seigneuriale à propos de cette intervention.

La communauté, les seigneurs et la royauté autour du problème défensif

Comme la légitimité du pouvoir seigneurial réside d’abord dans la protection des habitants et que le village est tant une position défensive que son bien même, l’insécurité rend fréquente l’intervention seigneuriale dans le village au sujet des questions de défense.

Dès avant le milieu du XIVe siècle, les côtes languedociennes s’exposent à plusieurs dangers. En 1286, en représailles à la Croisade d’Aragon lancée par le roi de France Philippe III, Roger de Loria, amiral du roi d’Aragon, débarque au grau de Sérignan et ravage tous les environs – Agde, Sérignan, Valras, etc. 53. De plus, les Sérignanais ne cessent de subir les assauts de pirates catalans, italiens ou sarrasins 54. Le 25 juillet 1324, à la demande des consuls pro deffensione loci et singularium personarum eiusdem loci, un viguier de Pierre de Lévis leur permet de construire dans les tours in clausura castri ou sur des portes villageoises une domum ligneam, terram vel lapideam, où les armaturae et alia bona universitatis peuvent être conservés. Car, avant cette date, à cause de la disparition d’un hospitium sive locus, beaucoup d’armes et d’autres biens villageois avaient été abîmés, perdus et détruits 55. Puis, en 1331, face à l’approche de nombreux pirates, un viguier de Béatrix de Thurey-Saissac et un lieutenant du viguier de François Ier de Lévis convoquent les consuls et les conseillers de Sérignan et leur ordonnent d’abord de réparer les muros castri presque ruinés, ensuite de placer chaque nuit 20 hommes bien equipés en collaboration avec les agents seigneuriaux en vue du guet, et enfin de poster nuit et jour une ou deux sentinelles à un certain lieu haut et ouvert 56.

À partir du milieu du XIVe siècle, l’insécurité s’aggrave. Le 7 avril 1356, année suivant l’incursion du Prince Noir, comme on parle de sa nouvelle invasion, un viguier d’Isabelle de Lévis, un autre viguier de François II de Lévis et un procureur seigneurial convoquent les consuls et leur ordonnent, en les menaçant de toutes les peines, tant sur leurs corps que sur leurs biens, de fortifier le lieu de Sérignan par des fossés, des murs, des tours, des gardes et une artilheria pour la Saint-Jean 57. En 1360, à la demande des consuls, un viguier de Isabelle de Lévis et de Gui de Montlaur les autorise à démolir des maisons contiguës aux murs ou à la mota terrea, qui détériorent ceux-ci par l’écoulement des eaux et empêchent la construction du chemin de ronde par leur existence 58. Ensuite, un acte de 1363 témoigne qu’en visitant Sérignan, Roger-Bernard Ier de Lévis en personne et le sénéchal de l’Isle, représentant Bertrand II de l’Isle-Jourdain, convoquent les consuls, les conseillers et une soixantaine d’autres habitants, leur ordonnent de clore et fortifier rapidement le village provisoirement avec une palissade et définitivement avec des pierres, et discutent avec eux sur le plan des travaux des murs entourant le village 59. À propos des travaux des fossés ou à propos de la démolition du faubourg et du réemploi de ses matériaux – des pierres etc. – pour la construction des murs, nous trouvons dans les comptes consulaires de 1367-68 plusieurs consultations des consuls avec les agents seigneuriaux 60. (Fig. 2) De plus, en 1367-68, on voit Jourdain, bastart de l’Isle-Jourdain, tantôt avertir par lettre la communauté du mouvement des routiers et lui conseiller de veiller 61, tantôt visiter en personne le village et envoyer à Florensac des espions pour recueillir des renseignements sur les routiers 62.

À partir du milieu du XIVe siècle, l’insécurité s’aggrave. Le 7 avril 1356, année suivant l’incursion du Prince Noir, comme on parle de sa nouvelle invasion, un viguier d’Isabelle de Lévis, un autre viguier de François II de Lévis et un procureur seigneurial convoquent les consuls et leur ordonnent, en les menaçant de toutes les peines, tant sur leurs corps que sur leurs biens, de fortifier le lieu de Sérignan par des fossés, des murs, des tours, des gardes et une artilheria pour la Saint-Jean 57. En 1360, à la demande des consuls, un viguier de Isabelle de Lévis et de Gui de Montlaur les autorise à démolir des maisons contiguës aux murs ou à la mota terrea, qui détériorent ceux-ci par l’écoulement des eaux et empêchent la construction du chemin de ronde par leur existence 58. Ensuite, un acte de 1363 témoigne qu’en visitant Sérignan, Roger-Bernard Ier de Lévis en personne et le sénéchal de l’Isle, représentant Bertrand II de l’Isle-Jourdain, convoquent les consuls, les conseillers et une soixantaine d’autres habitants, leur ordonnent de clore et fortifier rapidement le village provisoirement avec une palissade et définitivement avec des pierres, et discutent avec eux sur le plan des travaux des murs entourant le village 59. À propos des travaux des fossés ou à propos de la démolition du faubourg et du réemploi de ses matériaux – des pierres etc. – pour la construction des murs, nous trouvons dans les comptes consulaires de 1367-68 plusieurs consultations des consuls avec les agents seigneuriaux 60. (Fig. 2) De plus, en 1367-68, on voit Jourdain, bastart de l’Isle-Jourdain, tantôt avertir par lettre la communauté du mouvement des routiers et lui conseiller de veiller 61, tantôt visiter en personne le village et envoyer à Florensac des espions pour recueillir des renseignements sur les routiers 62.

Est-ce que le souci de la sécurité des habitants pousse Jourdain à prendre la peine de venir en personne au village ? Oui et non. Mais, il semble qu’il s’agit ici plutôt de la démonstration de la protection par le seigneur pour demander aux habitants un effort financier en contre-don de cette protection. En effet, dans la même année, Jourdain fait des démarches pour obtenir de l’argent pour une raison inconnue, et demande aux habitants de Sérignan des dons de 150 francs et de 16 francs 63.

De toute façon, il est manifeste que l’intervention seigneuriale dans le village augmente dans le contexte de l’insécurité liée à la guerre. Cependant, la communauté de Sérignan n’obéit pas toujours aux ordres seigneuriaux. Car, dans l’injonction de 1356, les agents seigneuriaux reprochent aux consuls et à leurs prédécesseurs d’avoir plusieurs fois négligé les ordres seigneuriaux de clore et fortifier le lieu de Sérignan 64. Quant à l’injonction de 1356, les consuls la rejettent pour les quatre raisons suivantes 65 :

- Concernant les causes touchant l’universitas de Sérignan, les droits de la cognitio, de la punitio et de la coercitio n’appartiennent pas aux seigneurs de Sérignan, mais au roi 66.

- Un tel mandement de fortification doit appartenir au dominium du roi. C’est l’habitude pour les consuls de Sérignan et d’autres lieux dans la viguerie de Béziers de recevoir de la part du roi un mandement de fortification 67.

- Suivant plusieurs mandements royaux, les consuls avaient déjà commencé à clore et fortifier le lieu de Sérignan.

- À cause de la charge lourde de subsides royaux, l’argent manque pour faire achever rapidement les travaux de fortification.

Ces quatre raisons présentées par les consuls montrent bien que, malgré l’intervention plus fréquente des seigneurs, le lien entre la communauté et la royauté devient plus étroit que celui entre la communauté et les seigneurs, particulièrement à travers les politiques royales de fortification depuis les années 1340 68. Certes, pour la démolition des maisons contiguës aux murs en 1360, l’autorisation seigneuriale est désirée et demandée par les consuls. Mais, même dans ce cas, ceux-ci ne peuvent pas accomplir leur dessein sans tenir compte de l’autorité royale. Après avoir fini la démolition, à titre préventif, les consuls demandent au roi la rémission des amendes qu’ils peuvent encourir à propos de la démolition, par peur que des propriétaires des maisons démolies les poursuivent devant la justice royale en les accusant de l’infraction de la sauvegarde royale 69.

Ainsi, la royauté renforce son autorité non seulement dans les domaines judiciaire et fiscal, mais aussi dans le domaine défensif aux dépens de celle des seigneurs locaux. De plus, l’état de l’insécurité permanente et l’incapacité royale et seigneuriale à suffisamment protéger la population incitent la communauté à l’autodéfense, donc l’autonomisation dans le domaine défensif 70. Ces faits ébranlent l’autorité des seigneurs dans le village. Il est certain que cet ébranlement de l’autorité seigneuriale suscite chez les seigneurs une profonde inquiétude sur leur existence et sur leur identité. Or, à partir des années 1340, la moitié de Sérignan passe aux mains de la famille de l’Isle-Jourdain à travers le mariage de Bertrand Ier avec Isabelle de Lévis. Désormais, la rivalité entre les deux familles seigneuriales – les Lévis et l’Isle-Jourdain – se déclenche. Cette inquiétude doit être attisée également par l’existence d’une famille seigneuriale rivale.

Conflits entre la communauté et les seigneurs

Dans la deuxième moitié du XIVe siècle, on voit de nombreux procès entre la communauté de Sérignan et ses seigneurs, portés devant la justice royale (voir « Tableau 3 »). Les points litigieux centraux de ces procès semblent être le serment de fidélité et le droit de garde des clefs des portes. Ils se rattachent fortement à une question délicate pour les seigneurs qui éprouvent des inquiétudes sur l’ébranlement de leur autorité : qui est le maître du village ?

A. Serment de fidélité – À partir du XIIe siècle, les archives languedociennes témoignent du serment de fidélité « public », distinct du serment « féodo-vassalique », prêté par une communauté d’habitants à son seigneur ou, plus tard, à la royauté 71. Pour le seigneur, la réception du serment prêté par les consuls est l’occasion importante de réaffirmer les relations hiérarchiques entre lui-même et les consuls et de faire reconnaître son autorité et sa supériorité sur la communauté.

Selon un accord entre les consuls et Jean III de Lévis, homologué au Parlement de Paris en 1376 72, vers 1348, les consuls prêtent ultra juris formam le serment de fidélité à Bertrand Ier de l’Isle-Jourdain, seigneur de la moitié de Sérignan, qui est alors lieutenant du roi en Languedoc 73. C’est ratione et occasione dicti sacramenti ultra dicti juris formam prestiti que la famille des Lévis, seigneur de l’autre moitié de Sérignan, intente un long procès contre la communauté devant la justice royale. Les comptes consulaires de 1367-68 (Fig. 2) témoignent de nombreuses dépenses liées à lo fag del sagramen de fizaltat pendant au Parlement de Paris 74. Devant le tribunal, Jean III de Lévis, en tant que seigneur de la moitié de Sérignan, demande aux consuls de lui prêter le serment de fidélité de la même manière que les précédents consuls l’avaient fait au seigneur de l’autre moitié de Sérignan, Bertrand Ier de l’Isle-Jourdain, et prétend que les consuls sont tenus à prêter ce serment suivant la forme décrite dans quelques documents publics enregistrés par un notaire public de Villeneuve et par d’autres. En revanche, les consuls refusent sa demande, en donnant les deux raisons suivantes :

- Ceux qui prêtent le serment à Bertrand Ier de l’Isle-Jourdain n’ont aucune faculté de le faire.

- Les prédécesseurs prêtent le serment à Bertrand Ier de l’Isle-Jourdain tant pour raison de la crainte et de la révérence pour son poste de lieutenant du roi en Languedoc que pour d’autres raisons particulières.

Ici, les consuls paraissent prétendre que le serment de fidélité ultra juris formam prêté à Bertrand Ier de l’Isle-Jourdain, qui est alors lieutenant du roi en Languedoc, est exceptionnel et ne peut être un précédent pour le serment de fidélité à prêter aux seigneurs de Sérignan. D’autre part, les consuls acceptent de prêter le serment de fidélité à Jean III de Lévis pour son statut de seigneur de Sérignan quand il est de jure évident que les consuls sont tenus à le faire. Finalement, ayant retiré le procès du Parlement, les parties résolvent le conflit par la médiation le 24 novembre 1375 à Sérignan 75. L’acte de convention stipule que les consuls doivent prêter le serment de fidélité à Jean III en tant que seigneur de la moitié de Sérignan non pas ultra juris formam mais juxta juris formam toutes les fois qu’il en est requis. Dans cette médiation, à côté de la question du serment de fidélité, on traite plusieurs conflits entre la communauté et les seigneurs concernant les problèmes suivants : le droit de la garde des clefs de la porte d’aval et de la porte d’amon ; le droit de perception arbitraire des coqs, poules, poulets et poussins, réclamé par le seigneur ; la largeur du chemin de ronde à construire ; le problème touchant la place, le portique et les tables des denrées et marchandises établies à la place. Pour l’accord sur tous lesdits sujets, les consuls promettent au seigneur Jean III le paiement de 300 francs. Enfin, cet acte est scellé par la cour royale de Béziers le 12 février 1376 et confirmé par le Parlement de Paris le 3 mars 1376.

Tableau 3. Procès entre la communauté et les seigneurs de Sérignan

dans la deuxième moitié du XIVe siècle

B. Droit de garde des clefs – Dans le Languedoc du XIIe siècle, comme le symbole de la seigneurie sur un castrum, la détention des clefs des portes villageoises est un enjeu majeur à l’intérieur de la hiérarchie féodo-vassalique entre un seigneur local et son seigneur supérieur 76. Avec l’autonomisation de la communauté d’habitants, en commençant par les villes consulaires, la communauté essaie et réussit à obtenir le droit de garde des clefs 77. À partir du milieu du XIVe siècle, dans le contexte de l’insécurité permanente, la garde des clefs des portes, qui équivaut à la maîtrise des portes, devient le véritable symbole du défenseur de la sécurité urbaine ou villageoise, voire celle du maître de la ville ou du village, et reprend donc de l’importance pour le seigneur, au moins dans l’ordre symbolique. Le seigneur s’efforce de regagner le droit de garde des clefs, ce qui cause des procès entre lui-même et la communauté 78.

Maurice Fabre et Albert Fabre remarquent un procès touchant la garde des clefs entre la communauté et les seigneurs de Sérignan, qui commence tôt au XIIIe siècle 79. Mais, nous supposons que ce premier procès trouve une solution avant le milieu du XIVe siècle et que la question de la garde des clefs revient sur le tapis dans les années 1370. En plus du contexte d’insécurité, qui augmente l’importance des clefs comme le symbole du maître du village, une querelle de succession entre les Lévis et l’Isle-Jourdain 80, causée par un testament de Bertrand II de l’Isle-Jourdain rédigé en 1369 81, semble en être l’occasion. Le conflit avec la famille seigneuriale rivale attise l’inquiétude que le seigneur éprouve au sujet de l’ébranlement de son autorité. D’après les argumentations consulaires et seigneuriales développées dans les procès des années 1370 82, nous avons l’impression qu’à ce moment-là, au moins sur les deux portes – porte de Notre-Dame et porte d’aval 83 -, le droit de garde des clefs et le droit d’ouvrir et de fermer appartiennent depuis longtemps aux consuls. Cependant, il est à noter qu’en 1367-68, pressés par la nécessité de lever rapidement la taille, les consuls ferment parfois toutes les portes du village avec la permission des curials dels senhors et en leur présence, et parcourent le village avec des conseillers, un notaire et des sergents seigneuriaux en vue de la perception 84. Est-ce un cas exceptionnel ? Ou, est-ce que la permission seigneuriale n’est demandée que pour fermer les portes dont la maîtrise reste aux seigneurs ? Ou encore, est-ce qu’elle est toujours nécessaire même pour clore les portes dont les consuls doivent assurer la maîtrise ? Notre documentation n’y donne aucune réponse.

Le cas de la porte de Notre-Dame 85 – En ce qui concerne cette porte, alors que le seigneur Roger-Bernard Ier de Lévis a le droit de possessio des clefs – droit de propriété ? -, les consuls semblent jouir du droit de garde des clefs et du droit d’ouvrir et de fermer, que le roi confirme par quelques lettres ordonnant au viguier de Béziers de les leur assurer, avant les procès des années 1370. Contre ces droits des consuls, le comte de l’Isle-Jourdain et ses indivisaires, en tant que coseigneurs de Sérignan, élèvent une réclamation devant le viguier de Béziers à une date qui n’est pas connue. Un jugement ayant été prononcé, cette contestation trouve une certaine solution. Toutefois, sur cette solution, Roger-Bernard Ier et ses enfants, en tant que coseigneurs de Sérignan, s’opposent au comte de l’Isle-Jourdain et aux autres coseigneurs, et entreprennent le procès contre eux devant le viguier de Béziers, puis devant le sénéchal de Carcassonne. Pendant ce procès, Roger-Bernard Ier obtient furtivement du roi certaines lettres qui lui permettent de saisir les clefs, et les exécute. Privés du droit de garde des clefs, les consuls portent plainte contre lui devant la justice royale. En réponse à cette plainte, une lettre royale du 11 août 1374 ordonne que les clefs doivent être confiées à un tiers fiable et convenable jusqu’à la fin du conflit. Les archives se taisent sur la suite de ce procès.

Le cas de la porte d’aval 86 – En ce qui concerne cette porte, les consuls semblent jouir du droit de garde des clefs et du droit d’ouvrir et de fermer avant les procès des années 1370. À une date qui ne nous est pas connue, sur ces droits, Jean III de Lévis, seigneur de la moitié de Sérignan, intente un procès contre les consuls devant la justice royale. Au Parlement de Paris, il dit que les consuls tant présents que précédents détiennent lesdits droits à son préjudice et demande que les clefs lui soient restituées 87. En revanche, les consuls refusent sa demande, en affirmant que le droit de garde des clefs appartient pacifiquement depuis longtemps à eux-mêmes et à leurs prédécesseurs. Finalement, ayant retiré le procès du Parlement, les parties résolvent le conflit par la même médiation du 24 novembre 1375 où la question du serment de fidélité est réglée. L’acte de convention stipule que Jean III cède aux consuls tous les droits sur la porte d’aval et également sur la porte d’amon, y compris le droit de garde des clefs et le droit d’ouvrir et de fermer, sauf la juridiction. Le 14 mars 1376, l’exécution de cet accord se fait par un mandement royal adressé aux sénéchaux de Carcassonne, viguier de Béziers et leurs lieutenants 88.

Conclusion

Déjà au seuil du XIVe siècle, il est probable que les seigneurs de Sérignan, qui s’établissent hors du village, ne le visitent qu’exceptionnellement. De ce fait, le pouvoir seigneurial est indirectement exercé à travers ses agents. En même temps, il est grignoté d’en haut par l’extension de la royauté, d’en bas par l’autonomisation de la communauté. Certes, l’insécurité causée surtout par la guerre de Cent Ans réactive leur rôle protecteur et rend fréquente l’intervention seigneuriale dans le village au sujet du problème défensif. Mais, avec l’aggravation de la guerre, la royauté intervient plus que les seigneurs locaux dans les domaines fiscal et défensif. Ainsi, le lien entre la communauté et la royauté se renforce et l’autorité royale s’étend dans le village. Par conséquent, l’autorité seigneuriale, qui est déjà atteinte dans le domaine judiciaire, s’affaiblit davantage. D’autre part, l’état de l’insécurité permanente tend à favoriser l’autonomisation de la communauté dans le domaine défensif. Face à cet ébranlement de leur autorité dans le village, attisé également par l’existence d’une famille seigneuriale rivale, les seigneurs s’efforcent de la rétablir, ce qui cause plusieurs procès entre eux-mêmes et lacommunauté. À la suite des procès, alors qu’il se réserve le droit de recevoir le serment de fidélité réglementaire et la juridiction seigneuriale sur certaines portes villageoises, un seigneur – Jean III de Lévis – retire sa demande du serment de fidélité ultra juris formam et abandonne de nouveau aux consuls le droit de garde des clefs et le droit d’ouvrir et de fermer sur certaines portes villageoises en échange d’une somme de 300 francs.

Dans la deuxième moitié du XIVe siècle, les seigneurs de Sérignan ne sont plus le protecteur effectif du village en matière défensive. La sécurité du village est assurée principalement par l’autodéfense de la communauté, combinée avec la direction de la royauté. De bilatéral, le contrat entre le seigneur et ses sujets devient quasi unilatéral : le seigneur n’assure pas de protection effective, mais demande des redevances, comme la taille seigneuriale. La crise politique de la seigneurie de Sérignan à la fin du Moyen Âge réside dans l’affaiblissement de la raison d’être de la seigneurie, c’est-à-dire son retrait progressif du maintien de la paix au village.

Replacé dans une perspective languedocienne, le cas de la seigneurie de Sérignan n’est qu’un exemple banal parmi d’autres, bien que l’existence des coseigneurs rivaux lui donne une allure particulière.

En Languedoc 89, les agents royaux grignotent partout les biens et droits des seigneurs locaux. Pour créer des relations directes avec les communautés dans les domaines seigneuriaux, la royauté exige d’elles le serment de fidélité, leur donne des privilèges – le consulat, la sauvegarde royale, le rattachement direct au domaine royal, etc. -, reçoit leur déclaration de tenir du roi le consulat ou le confisquer temporairement en mettant l’administration communale sous son contrôle direct. D’autre part, l’intervention royale est souvent désirée par les sujets des seigneurs locaux. Ils demandent au roi lesdits privilèges et ont recours à la justice royale ou à la sauvegarde royale tantôt pour échapper au jugement seigneurial, tantôt pour s’opposer à leur seigneur. Pour eux, la royauté est un allié commode, parce qu’elle est la plus puissante dans la région, mais plus lointaine et moins gênante que le pouvoir seigneurial. Naturellement, il arrive qu’un seigneur local lui-même demande le soutien royal contre une communauté d’habitants dans sa seigneurie. Dans ce cas, la royauté pratique parfois une politique de bascule entre le seigneur et la communauté. Mais, généralement, elle s’allie avec les communautés pour réduire le pouvoir seigneurial.

Dans le contexte guerrier, la crise politique de la seigneurie languedocienne s’aggrave encore. L’état de guerre accroit dans le village ou dans la ville non seulement les interventions des seigneurs, qui reprennent le rôle protecteur, mais aussi celles de la royauté -taxation, mobilisation et fortification 90. De plus, comme la protection royale ou seigneuriale est toujours insuffisante, les communautés sont forcées d’assurer elles-mêmes leur sécurité, de leur propre chef ou par l’injonction royale ou seigneuriale : ériger les murs ou les forts collectifs, assurer le guet et la garde sous la direction d’un capitaine souvent choisi par elles-mêmes, etc. 91. Cette autonomisation des communautés en matière défensive relativise l’importance de la protection seigneuriale, ce qui cause souvent le refus des services de guet et de garde au château seigneurial par les sujets 92. Par conséquent, la raison d’être du seigneur – le maintien de la paix -, qui est entamée également par les défaites de l’armée noble française aux batailles de Crécy et de Poitiers, est ébranlée et s’affaiblit 93. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, soit par la recherche consulaire de l’autodéfense, soit par la tentative seigneuriale de regagner les droits perdus pour rétablir sa raison d’être, de nombreux conflits entre la communauté et le seigneur éclatent à propos de la garde des clefs des portes ou de la nomination de capitaine 94.

Ces cas languedociens montrent une image exemplaire de la crise politique de la seigneurie à la fin du Moyen Âge, en contraste avec ceux trouvés par Pierre Charbonnier dans les Montagnes Occidentales de la Basse-Auvergne, où la crise est moins grave 95. Toutefois, en général, la crise de la seigneurie soit financière, soit politique ne signifie pas nécessairement son affaiblissement définitif, ni sa disparition. Certaines seigneuries en difficulté se rétablissent ensuite et d’autres traversent bien la période et se développent.

NOTES

1. Bloch, Marc, Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris, Les Belles lettres, 1931, p. 107.

2. Boutruche, Robert, La crise d’une société : seigneurs et paysans du Bordelais pendant la guerre de Cent Ans, Paris, Les Belles lettres, 1947 ; Bois, Guy, Crise du féodalisme : économie rurale et démographie en Normandie orientale du début du 14e siècle au milieu du 16e siècle, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1976 ; Charbonnier, Pierre, Une autre France. La seigneurie rurale en Basse-Auvergne du XIVe au XVIe siècle, 2 vol., Clermont-Ferrand, Institut d’études du Massif central, 1980 ; Tricard, Jean, Les campagnes limousines du XIVe au XVIe siècle. Originalité et limites d’une reconstruction rurale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996 ; Colombet-Lasseigne, Claude, Les hommes et la terre en Forez à la fin du Moyen Âge. La seigneurie rurale face aux crises des XIVe et XVe siècles, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2006. En ce qui concerne cette tendance historiographique, voir une remarque de Charbonnier, Pierre, « La crise de la seigneurie à la fin du Moyen Âge vue de ‘‘l’autre France’’ », dans Seigneurs et seigneuries du Moyen Âge. Actes du 117e congrès national des Sociétés savantes, Clermond-Ferrand, 1992. Section d’histoire médiévale et de philologie, Paris, CTHS, 1995, p. 99-100. Il est à noter que Charbonnier, lui-même, consacre quelques chapitres de son livre à l’aspect politique de la crise de la seigneurie. Voir Charbonnier, Une autre France, vol. I, p. 405-423, 450-463, 547-668.

3. Charbonnier, Pierre, « Le château seigneurial : protection ou oppression ? », dans La guerre, la violence et les gens au Moyen Âge, I : Guerre et violence. Actes du 119e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Amiens, octobre 1994. Section d’histoire médiévale et philologie, Paris, CTHS, 1996, p. 223-232 ; Fossier, Robert, « Seigneurs et seigneuries au Moyen Âge », dans Seigneurs et seigneuries du Moyen Âge…, p. 13-24.

4. Fossier, « Seigneurs », p. 23. Évidemment, ces relations contractuelles entre le seigneur et ses sujets n’excluent pas la possibilité d’un conflit entre eux. Nous nous rappelons les mots de Bloch, Les caractères, p. 175 : « la révolte agraire apparaît aussi inséparable du régime seigneurial que, par exemple, de la grande entreprise capitaliste, la grève ».

5. Contamine, Philippe, « La seigneurie en France à la fin du Moyen Âge : quelques problèmes généraux », dans Seigneurs et seigneuries du Moyen Âge…, p. 36-41.

6. Bourin, Monique et al., Notre-Dame de Grâce à Sérignan : une collégiale en Languedoc, Sérignan, 2007, p. 9.

7. Sassu-Normand, David, « Contrôle royal de l’espace et rivalités urbaines : La viguerie de Béziers et son démembrement au XIVe siècle », Annales du Midi, vol. CXXIII, 2011, p. 55. Monique Bourin estime que le nombre de feux dénombrés en 1344 est inférieur au nombre de « feux réels » sans en être très loin. Voir Bourin, Monique, Villages médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d’une sociabilité (Xe-XIVe siècle), vol. II, Paris, L’Harmattan, 1987, p. 211-219.

8. Devic, Claude et Vaissète, Joseph, Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives, nouvelle édition (désormais HGL), vol. VIII, Toulouse, Privat, 1879, col. 1665. Avant cette date, nous trouvons trois ou quatre rectores qui agissent ad hoc au nom de la communauté. Voir Arch. dép. Hérault, 299 EDT 20 (2 avril 1235) ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 33 (12 décembre 1258).

9. Carou, Emile, « Documents relatifs aux guerres anglaises du XIVe siècle dans le diocèse de Béziers », Bulletin de la Société Archéologique de Béziers, 2e série, vol. VII, 1873, p. 17 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 39 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 40 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 41 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 42 ; Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 1 r° ; Arch. nat., X1C 32A 79 ; Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 1 r°, 70 r°, 71 r°-v° ; Arch. mun. Sérignan, CC 9, compte séparé de 1387-88, f° 2 r°, 7 r°, 9 r°, 11 r°, 14 r°-15 r°.

10. Duhamel-Amado, Claudie, Genèse des lignages méridionaux, vol. II, Portraits de familles, Toulouse, CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail, 2007, p. 47-52.

11. Sauf Claudie Duhamel-Amado, les chercheurs précedents pensent à tort que la première mention d’une famille seigneuriale de Sérignan remonte à l’an 1116 et que cette famille des Bernard, qui résiste à Simon et Amauri de Montfort pendant la Croisade contre les Albigeois, est eliminée et disparaît après 1216. Voir Fabre, Maurice et Fabre, Albert, Commune de Sérignan, 2ème canton de Béziers, nouvelle édition, Béziers, Domenach, 1964, p. 45-46, 49-50, 55 ; La commune de Sérignan (Hérault), éd., Sérignan en Languedoc : terre méditerranéenne, Graulhet, 1999, p. 38. Le fondement documentaire présenté par eux est insuffisant pour prouver que les Bernard sont les seigneurs du village.

12. Arch. dép. Hérault, 299 EDT 19 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 20.

13. Olive, Siméon et Pasquier, Félix, Archives du château de Léran : inventaire historique et généalogique des documents de la branche Lévis-Léran devenue Lévis-Mirepoix, de la branche Lévis-Mirepoix, des branches latérales de la maison de Lévis, vol. I, Toulouse, Privat, 1903, p. 58.

14. Ibidem, p. 88, 106 ; Fabre et Fabre, Commune, p. 46 ; La commune de Sérignan, Sérignan, p. 38.

15. Olive et Pasquier, Archives, vol. I, p. 87, 105-106 ; Pasquier, Félix, Cartulaire de Mirepoix, vol. II, Toulouse, Privat, 1921, p. 345, 350.

16. Olive et Pasquier, Archives, vol. I, p. 106-107.

17. Ibidem, p. 107.

18. Arch. nat., X1C 32A 79 (24 novembre 1375) : egregium et potentem virum dominum Johanem de Levis, militem, filium emancipatum sive atgiatum ut dixit egregii et potentis viri domini Rotgerii Bernardi de Levis, militis, dominum castri de Serignano pro medietate indivisa […] egregio et potenti viro domino Bertrando de Insula, militi et primo comiti Insule, dominoque dicti castri de Serignano condam pro altera medietate, […]. D’après le contenu de cet acte, ce Bertrando de Insula est identifié comme Bertrand Ier de l’Isle-Jourdain.

19. Arch. nat., X1A 23, f° 343 r° (11 août 1374) : si comite Insule et alii eius consortes se dicentes dominos dicti loci in contrarium se opponerent, vos, vicarie, super hoc exhiberetis partibus justitie complementum, contra quod Rogerus Bernardi dictus de Levis, dominus Mirapiscensis, tam suo quam liberorum suorum, dicti loci ut asserat condominorum, nomine dumtaxat se opposuerit dicto comite et aliis dicti loci condominis ad hoc ante se opponentibus […].

20. Sur le phénomène de la coseigneurie, voir Débax, Hélène, La seigneurie collective. Pairs, pariers, paratge : les coseigneurs du XIe au XIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.

21. Les listes des seigneurs de Sérignan établies par les chercheurs précédents sont incomplètes et contiennent plusieurs erreurs. Voir Fabre et Fabre, Commune, p. 46, 50, 55-56 ; La commune de Sérignan, Sérignan, p. 38.

22. Nous avons établi la Fig. II d’après les documents suivants : Aubert-de la Chesnaye-des Bois, François-Alexandre, Dictionnaire de la noblesse, vol. X, Paris, 1775, p. 686 ; Olive et Pasquier, Archives, 5 vol., Toulouse, 1903-1927 ; Saverne, J., L’Isle-Jourdain (Gers), son histoire, Gimont, 1914 ; Timbal, Pierre-Clément, Un conflit d’annexion au Moyen Âge. L’application de la coutume de Paris au pays d’Albigeois, Toulouse/Paris, Privat/Didier, 1949 ; Labat, Emmanuel, La famille des seigneurs de l’Isle-Jourdain (Gers). État des sources, D. E. A. Histoire médiévale, Université de Toulouse II, 2003 ; BnF, Languedoc Doat, vol. XLIV, f° 225 r°-238 v° ; HGL, vol. X, col. 1454-1457 ; Arch. nat., X1A 29, f° 24 r°.

23. Arch. dép. Hérault, 299 EDT 37 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 38 ; Carou, « Documents », p. 17 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 40 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 41 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 7 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 8 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 9 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 11 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 58 ; Arch. nat., X1A 9, f° 337 r°-v° ; Arch. nat., X1A 10, f° 45 v° ; Olive et Pasquier, Archives, vol. III, p. 124.

24. L’absentéisme du seigneur se propage dans les villages biterrois du XIVe siècle. Voir Bourin, Villages, vol. II, p. 286-287.

25. Arch. dép. Hérault, 299 EDT 9 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 37 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 38 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 63 ; Carou, « Documents », p. 17 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 40 ; Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 27 ro, 29 r° ; Barthès, Henri, « La coutume de Villeneuve-la-Crémade », Bulletin de la Société Archéologique de Béziers, 10e série, vol. IV, 2007-2008, p. 25-26, 31 ; Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 15 v° ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 35, fol. 3 v° ; Arch. mun. Sérignan, CC 10, compte de 1401-02, f° 6 r°, 25 r°.

26. Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 20 r° ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 42.

27. Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 29 r° ; Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 15 v°.

28. Arch. dép. Hérault, 299 EDT 9 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 11 ; Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 21 r°, 53 v°.

29. Ibidem, f° 26 r°, 29 r°, 34 r°, 53 v° ; Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 17 v°, 76 v°.

30. La commune de Sérignan, Sérignan, p. 36. En 1394, un juge de Sérignan pour Jean III de Lévis et Thibaut d’Espagne de Lévis prononce une sentence de mort contre Etienne Bouix, coupable d’un viol. Voir Olive et Pasquier, Archives, vol. III, p. 124.

31. Arch. dép. Hérault, 299 EDT 57 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 9 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 38 ; Arch. dép. Hérault, 299 EDT 44 ; Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 29 r°, 53 v°, 54 v°, 55 v°. En 1366, un bayle de Villeneuve cumule une fonction de lieutenant du viguier, voir Barthès, « La coutume », p. 25-26, 30-31.

32. Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 41 v°.

33. Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 28 v°, 51 v°, 67 v° ; Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 17 v°, 48 v°, 49 v°, 72 r°.

34. Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 41 v°, 72 r°.

35. Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 25 v°, 33 v°, 37 v°, 51 v°, 53 v°, 63 r°, 67 v° ; Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 21 r°, 24 v° ; Carou, « Documents », p. 20.

36. Pour la taille seigneuriale de la Saint-Michel de 1367, la communauté paie 31 florins 3 gros à Jourdain, bastart, et la même somme à Roger-Bernard Ier de Lévis. Voir Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 25 v°-26 r°, 37 v°, 39 r°, 40 r°. Pour celle de 1376, la communauté paie 16 francs 5 gros 6 barsalos à Isabeau de Lévis, plus de 16 francs 11 gros à Jean III de Lévis et une somme inconnue à Roger Ferrolh. Voir Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 33 r°-v°, 40 v°, 45 v°-46 r°.

37. Cependant, un texte de 1380 témoigne qu’un notaire public est institué par le roi. Voir Arch. dép. Hérault, 299 EDT 40 : magistro Petro Bedocii, notario regio de Serignano […]. En 1376-77, ce maître P. Bedos rédige de nombreux documents concernant la communauté et travaille aussi dans la cort de Serinha. Voir Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 38 v°, 41 v°, 42 v°, 51bis r°, 61 v°, 67 r°, 68 r°-v°, 71 v°, 72 v°.

38. BnF, Languedoc Doat, vol. CCLIV, f° 1303 r°-1304 r°.

39. Pasquier, Cartulaire, vol. II, p. 333-340 ; Tarde, Hélène de, Conflits de pouvoirs dans la sénéchaussée de Carcassonne : Pouvoir royal et pouvoir seigneurial 1270-1314, thèse de doctorat, Université de Montpellier I, 1975, p. 138, 147.

40. Cette ordonnance est donnée par Jean de Marigny, évêque de Beauvais, alors lieutenant du roi en Languedoc. Selon l’argument de François II et de Béatrix, dicta ordinatio facta per dictum episcopum prelatos, barones et alios altos justitiarios vicarie Biterrensis concernebat. Voir Arch. nat., X1A 9, f° 337 r°.

41. Arch. nat., X1A 9, f° 337 r°-v° ; Arch. nat., X1A 10, f° 45 v°.

42. Arch. nat., X1A 10, f° 212 r°-v°.

43. Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 40 v°.

44. 44. Ibidem, f° 33 v°, 45 vo-46 r°.

45. Olive et Pasquier, Archives, vol. III, p. 126.

46. Arch. nat., X1C 32A 79.

47. Olive et Pasquier, Archives, vol. III, p. 113.

48. Voir Fig. I.

49. Olive et Pasquier, Archives, vol. I, p. 87, 105-106 ; Pasquier, Cartulaire, vol. II, p. 341-359.

50. Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, passim ; Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, passim ; Arch. mun. Sérignan, CC 9, compte de 1387-88, passim.

51. Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 23 v°, 28 r°, 31 r°, 32 r°-v°, 34 r° ; Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 73 r°.

52. Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 21 r°-v°, 25 r°, 37 v°-38 r°, 39 r°, 41 v°, 46 r°-v°, 48 v°, 53 r°-v°, 58 r°-v°, 61 r°, 62 r°, 63 r° ; Arch. mun. Sérignan, CC 8, compte de 1376-77, f° 41 r°.

53. HGL, vol. IX, p. 123-124 ; La commune de Sérignan, Sérignan, p. 43.

54. Bourin et al., Notre-Dame, p. 68-69. Sur l’exemple de la ville d’Agde, voir, Castaldo, André, Seigneurs, villes et pouvoir royal en Languedoc : Le consulat médiéval d’Agde (XIIIe-XIVe siècle), Paris, Picard, 1974, p. 337.

55. Arch. dép. Hérault, 299 EDT 37.

56. Arch. dép. Hérault, 299 EDT 38.

57. Carou, « Documents », p. 17-19.

58. Arch. dép. Hérault, 299 EDT 40.

59. Arch. dép. Hérault, 299 EDT 41.

60. Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 29 r°, 34 r°, 53 v°, 63 v°.

61. Ibidem, f° 31 vo, 53 r°.

62. Ibidem, f° 52 v°.

63. Ibidem, f° 25 r°, 27 r°, 54 v°, 57 r°-58 r°, 61 v°, 64 v°, 69 r°-v°.

64. Carou, « Documents », p. 18 : Quare cum praedictis consulibus et suis predecessoribus pluries mandatum fuerit praeceptum et injunctum ut presentem locum de Serignano clauderent, barrarent, vallarent et fortificarent ; et praedicti consules seu praedictorum eorum predecessores in spretum mandatorum praedictorum presentem locum de Serignano minime fortificare curaverunt, quamvis de facili posset vallari et fortificari, […].

65. Ibidem, p. 19-21.

66. D’après Paul Dognon, « Au XIVe siècle, c’est une maxime de droit public en Languedoc, qu’à lui seul [i. e. au roi] appartient la connaissance des causes relatives aux consulats, soit dans ses terres, soit dans celles des seigneurs haut-justicier ». Voir Dognon, Paul, Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc, du XIIIe siècle aux guerres de religion, Toulouse, Privat, 1895, p. 130.

67. Carou, « Documents », p. 20 : talia mandata de dicto loco cavis et muris fortificando ad dominium nostrum regem pertineant seu per ipsum fieri consueverunt consulibus dicti loci et aliorum locorum vicarie biterrensis domini nostri regis, […].

68. En 1344, face à la menace de l’armée anglaise en Guyenne, le duc de Normandie, lieutenant du roi en Languedoc, ordonne la mise en défense de toutes les places fortes en Languedoc. Voir Castaldo, Seigneurs, p. 338.

69. Arch. dép. Hérault, 299 EDT 43 (août 1372) ; Arch. nat., JJ 103, n° 180, f° 96 r°-v° (août 1372).

70. Sur l’autodéfense de la communauté de Sérignan, voir notre article : « Une communauté villageoise face à l’insécurité : la défense de Sérignan (Hérault) dans la deuxième moitié du XIVe siècle », Annales du Midi, vol. CXXVIII, 2016, p. 219-245.

71. Débax, La seigneurie, p. 275-280 ; Bourin, Villages, vol. I, p. 238 ; Mousnier, Mireille, L’abbaye cistercienne de Grandselve et sa place dans l’économie et la société méridionales (XIIe-XIVe siècles), Toulouse, CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail, 2006, p. 402406 ; Dognon, Les institutions, p. 137-139.

72. Arch. nat., X1C 32A 79.

73. Bertrand Ier de l’Isle-Jourdain est nommé lieutenant du roi en Languedoc le 31 decembre 1347. Voir HGL, vol. IX, p. 606-607.

74. Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 20 r°-v°, 26 r°, 27 r°-v°, 32 r°, 33 r°, 41 v°, 65 r°, 66 r°-69 r°.

75. Pour les médiations, distinctes des arbitrages, voir Débax, Hélène, « Médiations et arbitrages dans l’aristocratie languedocienne aux XIe et XIIe siècles », dans Le règlement des conflits au Moyen Âge. XXXIe Congrès de la S.H.M.E.S. (Angers, juin 2000), Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 135-147 ; eadem, La féodalité languedocienne XIe-XIIe siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003, p. 243253 ; Jeanclos, Yves, L’arbitrage en Bourgogne et en Champagne du XIIe au XVe siècle. Études de l’influence du droit savant, de la coutume et de la pratique, Dijon, Centre de recherches historiques, 1977, p. 8-11.

76. Débax, Hélène, « Les clés de la féodalité : L’enceinte de castrum en Languedoc au XIIe siècle », Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, vol. LXVI, 2006, p. 89-100.

77. Dognon, Les institutions, p. 104-105.

78. Sur l’exemple de la ville d’Agde, voir Castaldo, Seigneurs, p. 352-363. Sur l’attitude du seigneur dans le contexte de l’insécurité, voir aussi Rigaudière, Albert, Saint-Flour. Ville d’Auvergne au bas Moyen Âge : Étude d’histoire administrative et financière, vol. I, Paris, 1982, p. 282-289.

79. Fabre et Fabre, Commune, p. 37. Il le mentionne sans référence.

81. Comme Bertrand II ne laisse aucun enfant légitime, Jean-Jourdain Ier, grand-oncle de Bertrand II, est désigné héritier, ce qui suscite une grande protestation des Lévis. Il s’agit de la possession des domaines situés dans la sénéchaussée de Carcassonne-Béziers. En 1370, le procès entre Jean-Jourdain Ier d’une part et Bertrand Ier de Lévis, Thibaut II de Lévis et plusieurs autres d’autre part se déclenche et est porté devant le Parlement de Paris. L’année suivante, Jourdain, bastart de l’Isle-Jourdain, envahit Florensac et saisit la femme de Bertrand Ier de Lévis. Voir HGL, vol. X, col. 1454-1457 ; HGL, vol. IX, p. 806-807, 823 ; Olive et Pasquier, Archives, vol. IV, p. 105.

81. BnF, Languedoc Doat, vol. XLIV, f° 225 r°-238 v°.

82. Arch. nat., X1A 23, f° 343 r°-v° (11 août 1374) ; Arch. nat., X1C 32A 79 (24 novembre 1375).

83. Au XIVe siècle, il y a cinq portes à Sérignan : porte d’amon, porte d’aval, porte de la Caus, porte de Notre-Dame, porte de Notre-Seigneur. Voir Fabre et Fabre, Commune, p. 37 ; Bourin et al., Notre-Dame, p. 112. Par erreur, Maurice Fabre et Albert Fabre comptent deux fois la porte d’amon – portes d’amon haut et d’amon basse – et ne remarquent pas la porte d’aval.

84. Arch. mun. Sérignan, CC 7, compte de 1367-68, f° 8 v°, 10 v°, 51 v°, 63 r°, 67 v°.

85. Sur ce cas, voir Arch. nat., X1A 23, f° 343 r°-v°.

86. Sur ce cas, voir Arch. nat., X1C 32A 79.

87. Or, une lettre royale du 31 mai 1374 relate que les coseigneurs de Sérignan, sans aucun doute les Lévis, font maintenir la porte d’aval fermée et ne permettent pas de l’ouvrir au préjudice des habitants. Il est probable que cela a rapport avec le procès sur le droit de garde des clefs. Voir Arch. dép. Hérault, 299 EDT 2.

88. Arch. dép. Hérault, 299 EDT 44.

89. Pour la crise politique de la seigneurie languedocienne en temps de paix, voir Dognon, Les institutions, p. 29-32, 124-139, 226-227 ; Tarde, Conflits ; Castaldo, Seigneurs, p. 289-329 ; Gramain, Monique, « La communauté de Puissalicon (1250-1350) », Fédération Historique du Languedoc méditerranéen et du Rousillon, XLIIIe congrès, Béziers, 1970, 1971, p. 165-177.

90. Dognon, Les institutions, p. 141-145, 228-229 ; Castaldo, Seigneurs, p. 331-333, 338-343, 417-430 ; Loppe, Frédéric, « L’abbaye de Lagrasse et ses possessions (Aude) : quelques exemples de mise en défense dans la seconde moitié du XIVe siècle », Archéologie médiévale, vol. XXXIII, 2003, p. 141, 174-175.

91. Challet, Vincent, « Villages en guerre : les communautés de défense dans le Midi pendant la guerre de Cent Ans », Archéologie du Midi médiéval, vol. XXV, 2007, p. 111-122 ; Loppe, « L’abbaye », p. 139194 ; Castaldo, Seigneurs, p. 343-366 ; Baudreu, Dominique et al., dir., Forts villageois du bas Moyen Âge (XIVe-XVe siècles) : Projet collectif de recherche. Rapports 2008, 2009, 2010, 2011, Toulouse, 2008-2011.

92. Challet, « Villages », p. 116.

93. Cependant, il est à noter que le Languedoc du XIVe siècle ne connaît pas de grande révolte anti-seigneuriale. Loin d’être une révolte anti-seigneuriale, le Tuchinat est une expression du mouvement d’autodéfense et de l’opposition contre la hausse de la fiscalité royale par la population. Voir Challet, Vincent, « Un mouvement antiseigneurial ? Seigneurs et paysans dans la révolte des Tuchins », dans Haro sur le seigneur ! Les luttes anti-seigneuriales dans l’Europe médiévale et moderne, Flaran XXIX, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2009, p. 19-31.

94. Castaldo, Seigneurs, p. 352-366 ; Loppe, « L’abbaye », p. 170-174.

95. Grâce à l’absence d’un pouvoir princier et à la pénétration tardive de la royauté, le pouvoir seigneurial reste solide là. De plus, favorisé par la rareté de communautés munies de sa propre fortification – les murs ou les forts collectifs -, il réactive et renforce son rôle protecteur dans le contexte guerrier. Voir Charbonnier, Une autre France, vol. I, p. 405-423, 450-463, 547-668.