Le lexique du bâti dans les compoix médiévaux et modernes

Le lexique du bâti dans les compoix médiévaux et modernes

Étude de linguistique historique et de géographie linguistique

* Onomasticien, philologue, C.R.I.S.E.S, EA 4424, Université Paul-Valéry, site Saint-Charles, Montpellier III

Les objectifs de cette contribution sont d’une part de montrer l’évolution de la langue écrite occitane face à l’avancée de la langue officielle du royaume de France et d’autre part de révéler la richesse du lexique occitan et sa spécialisation. Nous savons que présenter des listes de mots, de citations peut paraître fastidieux, mais c’est le seul moyen de mettre à jour des évolutions, des aires lexicales et peut-être des aires dialectales spécifiques. Un certain nombre de ces mots disparurent et d’autres ne sont plus guère en usage dans la langue parlée d’aujourd’hui ; les compoix en portent témoignage.

Vocabulary used in building constructions in medieval and modern compoix

The aim of this article is to demonstrate the evolution of the written Occitan language when faced with the progress of the official French language, and secondly to show the wealth of vocabulary and specificity of Occitan. We understand that lists of words and quotations can be tedious, but it is the only way to show the development, the zones of vocabulary and, perhaps, the specific dialect areas. A certain number of these words have disappeared and others are hardly used in the spoken language of today; the compoix (ancient land registers) are still available evidence.

Lo lexic del bastit dins los compéses medievals e moderns…

Los objectius d’aquela contribucion son d’un costat de mostrar l’evolucion de la lenga escricha occitana en fàcia de l’avançada de la lenga oficiala del reiaume de França, d’un autre costat de revelar la riquesa del lexic occitan e la sieuna especializacion. Presentar de tièras de tèrmes e de citacions pòt paréisser fastigόs, mas es lo sol biais de revelar l’espandida d’airals lexicals e bènleu d’airails dialectals especifics. Fòrça d’aquels tèrmes desapareguèron e son pas ges en usatge dins la lenga parlada de uòi. Los compeses ne son un testimoniatge.

Une étude exhaustive de tous les termes afférents au bâti dépasserait amplement le cadre de cette communication 1, et de plus se heurterait aux lacunes de notre base documentaire. En effectuer une stratigraphie historique et une répartition géographique globales est impossible du fait que nous ne possédons pas pour toutes les communautés de notre aire d’étude des séries de compoix s’échelonnant du XIVe au XVIIIe siècle. Pour certaines de ces communautés ne nous ont été conservés que seulement un ou deux compoix, le plus souvent du XVIIe siècle. Les termes qui se rapportent au bâti ou aux éléments du bâti sont légion et nous n’en prendrons comme exemples que quelques cas en en produisant les attestations les plus parlantes. Le lecteur trouvera sans doute la présentationchronologique des attestations de certains types de mots (lexèmes) fastidieuses. Cette présentation n’est pourtant pas exhautive. Nous avons opéré des choix en ne gardant que des séries de cas explicites concernant la chronologie et la répartition géographique des lexèmes. Les attestations produites selon un agencement chronologique permettent d’appréhender la vie et la mort de certains mots ainsi quel’abandon de la graphie occitane sous la pression de la graphie de la langue politiquement dominante, le français. Ce début d’inventaire révèle la richesse lexicale de la langue écrite occitane mais aussi montre les difficultés de définir les valeurs sémantiques de certains lexèmes.

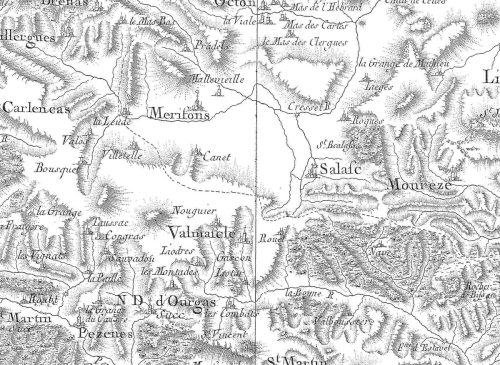

Ainsi au cours de cette étude nous mettrons en regard dans l’usage écrit l’emploi de tel ou tel terme dans l’aire comprise entre Vidourle et Rhône, ce qui correspond à peu près à l’aire gardoise, et dans l’aire comprise entre Vidourle et Aude, ce qui correspond à l’aire héraultaise. Nous avons conscience qu’utiliser les terminologies aire gardoise et aire héraultaise, ce qui correspond à des découpages administratifs contemporains, est anachronique. De même parler d’aire dialectale provençale et d’aire dialectale languedocienne, réalités linguistiques sans doute avérées pour la période contemporaine, est inopérant pour le Moyen-Âge et la période moderne. De toute façon, notre étude porte sur des documents écrits, donc sur une scripta, et il est hasardeux de déduire l’état de la langue parlée à partir de la scripta. Mais pour la clarté de l’exposé nous désignerons les deux espaces formalisés aujourd’hui parles départements du Gard et de l’Hérault sous les sigles (30) et (34). Pour les références des compoix (cpx.) utilisés pour cette étude, il faudra se reporter à notre Recueil lexicographique en ligne sur le site de l’équipe de recherche CRISES, http://crises.upv.univ-montp3.fr, à la rubrique Ressources. Les références des compoix y sont déclinées in fine avec la date, le nom de la communauté et le lieu de dépôt. (Fig. 1)

En premier lieu nous présenterons les termes qui désignent le lieu d’habitation, le lieu de résidence, puis les termes servant à désigner les parties de l’habitation, chambres, pièces et réduits à usage varié ; puis nous décrirons les éléments du lexique du bâti secondaire tels que lescours, les appentis. Les éléments du lexique se rapportantà l’architecture (rez-de-chaussée, plancher, voûte, escalier, etc.) et ceux concernant les constructions réservées auxanimaux seront traités dans un prochain article.

Le lieu d’habitation, le lieu de vie

Sur notre aire d’étude, pour désigner l’habitation ou le lieu de vie, la langue occitane a eu recours à deux lexèmes. Le premier a pour étymon le latin mansione(m) 2 et a eu au Moyen-Âge comme premier aboutissement maion, s. f. [mayυ] puis aussi la forme maison, s. f. ; le second lexème a pour étymon le latin hospitale(m) 3 et a eu comme aboutissement hostal > ostal, s. m. Ces deux termes occitans sont entrés en concurrence avec prééminence généralement du second sur le premier, ostal ayant eu tendance à éliminer maion. Ce phénomène linguistique fut compliqué au début de la période moderne par l’intrusion, à côté de son homonyme occitan, du lexème français maison porteur d’une certaine polysémie allant de la notion de « bâtiment » à celle de « lieu de vie ».

Le lexème occitan maion [mayυ] = « lieu d’habitation », « domicile » est attesté sous la forme mayo dans le premier compoix d’Agde : 1320 « mayo en la cieutat » ; « aqui meteys autra mayo » (cpx., Agde, CC1, 34).

Puis nous le retrouvons postérieurement au XVIe siècle et encore au XVIIe siècle sur l’aire gardoise sous les formes maion, maion, mayon :

1538 « maion » (cpx., Sommières, 30) ; 1567 « maion » (cpx., Buzignargues 4, 34) ; 1567 « maison ou je demeure concistant en maiou, jasse et court » (cpx., Garrigues, 34) ; 1589 « maion » (cpx., Saint-Clément, 30) ; 1586 « mayon descouverte » (cpx., d’Alès, 30) ; 1600 « au devant de sa maion ou il habite » (cpx., Bagard, 30) ; 1612 « une maiou et moitie des degres » (cpx., Clarensac, 30°) ; 1657 « maiou servant de palher » ; « maiou servant de clede » (cpx., Avèze, 30) ; 1659 « une maion calquiere proche le pont » (cpx., Saint-Ambroix, 30).

Nous noterons que dans le compoix de Garrigues de 1567 s’est mise en place une distribution sémantique entre le français maison qui véhicule le sens de « bâtiment dans son ensemble » et l’occitan maion, graphié maiou avec le sens de « lieu de vie », « pièce à vivre ».

Par contre nous observons une inversion des rôles dans les compoix d’Avèze de 1657 et celui de Saint-Ambroix de 1659. Le lexème maion, graphié maion ou maiou, n’a plus du tout le sens de « lieu de vie », « pièce à vivre » mais de « bâtiment servant de pailler », « bâtiment servant de séchoir », « bâtiment servant de tannerie ». C’est alors le terme français maison qui s’accapare le sens de « lieu de vie » : 1657 « maisons, cours, basse courts, estables, ayres et passages » ; « maisons d’habitation » (cpx., Avèze, 30) ; 1659 « au fort vieux une maison ou habite » (cpx., Saint-Ambroix, 30).

Nous constatons une distribution diachronique et géographique du lexème maion attesté d’une part dans l’aire héraultaise au XIVe siècle et dans l’aire gardoise aux XVIe et XVIIe siècles. (Fig. 2)

Le deuxième élément lexical occitan ostal est polysémique. Avec les sens de « bâtiment » et aussi de « lieu d’habitation », « domicile », il a eu une très grande vitalité sur nos deux aires d’étude. Il est attesté sous les formes hostal, hostel, hostau, houstal, ostal, oustal depuis le XIVe siècle jusqu’au XVIIe siècle :

1320 « ostal en la crota » ; « IIII ostals … en la cieutat » (cpx., Agde, 34) ; 1360 « hostal en cieutat » (cpx., Agde, 34) ; 1370 « hostal a la Peyra Milhassa » ; « I ostal en la paroquia de Moss Sant Sévè » (cpx., Agde, 34) ; 1390 « hostal fort derut » ; var. « ostal » (cpx., Beaucaire, 30) ; 1393 « autre hostal al Plan del Pon » ; « I ostal en las Fabrarias es perilh de tombar » (cpx., Alès, 30) ; 1401 « I hostal en la carrieyra de Lergua » ; « I hostal am cort » (cpx., Lodève, 34) ; 1403 « un hostal dins lo fort » ; « un hostal e casal e parra » ; « l’ostal payroal e cortiel tenen » (cpx., Soumont, 34) ; 1405 « hostal davant la Cros de la Peyre » (cpx., Alès, 30) ; 1408 « I hostal en la carrieyra de Lergua » ; « I ostal que fouc de Acgnes Palharda a Bon Cosselh » (cpx., Lodève, 34) ; 1411 « un hostal an lo maset » (cpx., Saint-Thibéry, 34) ; 1440 « ung hostal pausat en la gacha de la Fustarié » ; var. « ostal » (cpx.,Beaucaire, CC2, 30) ; 1440 « ung hostal appellat a las Cauquieras » ; var. « ostal » (cpx., Beaucaire, CC3, 30) ; 1448 « hostal en que estay » ; « hostal en que demora » (cpx., Alès, 30) ; 1453 « hostal en Cieutat » ; « ostal en Borc » (cpx., Agde, 34) ; 1457 « I verdié devant son hostal » ; « ostal cubert de palha » (cpx., Agde, CC5, 34) ; 1457 « ostal an sa cort en la paroquia de Sant Sevé » (cpx.,Agde, CC6, 34) ; 1460 « hun hostal he patu » (cpx., Saint-Thibéry, 34) ; 1462 « hostal al Portal de la Roqua » (cpx., Alès, 30) ; 1479 « parran davant l’ostal » (cpx., Lédenon,30) ; 1479 « la carrieyre detras l’oustau » (cpx., Saint-Jean-du-Gard, 30) ; 1480 « ung hostal en que es lo molinde las olivas, hont a una fenieyra et una grant cort » (cpx.,Beaucaire, 30) ; 1482 « hostal a la Roquo » (cpx., Alès, 30) ; 1490 « ung hostal en son patu en Borc » (cpx., Agde, 34) ; 1490 « I ostal al Portal de Mõpeyllier qfr. an l’Ort de l’Espital » (cpx., Aniane, 34) ; XVe siècle, « ostal et casal al Portal de Sant Johan » (cpx., Aniane, 34) ; 1500 « ung hostal et oliveda als Molis » (cpx., Aniane, 34) ; 1500 « ung hostal et cazal » ; « dos estals, moly et estable » (cpx., Montpeyroux, 34) ; 1501 « hostal en Carrieyra Vialatella » ; « ostal en Carrieyra Drecha » (cpx., Alès, 30) ; 1510 « hostal en Cieutat » (cpx., Agde, 34) ; 1514 « per l’houstal, fouguie, court, paillhé, cambre, nouc al cap de l’hostal de Mathieu Pastre » ; var. « hostal » ; « oustal » (brevette, Dourbies, 30) ; 1515 « hostal… et n y a de cubert de lauza et de cubert de pailha » ; « hostal cubert de posses » ; « hostal cubert de teules » (cpx., Génolhac, 30) ; 1515 « hostal cubert de palha » (cpx., Saint-Julien-de-Valgalgues, 30) ; 1518 « hostal em Bertholo ont fay botiguo et estable » (cpx., Alès, 30) ; 1502 « ung hostal la ont demora » (cpx., Bessan, 30) ; 1520 « ung hostal en Cieutat » ; « ostal et patu » (cpx., Agde, CC9, 34) ; XVIe siècle, « ung hostal an sas cours » ; « hostal en son patu » (cpx., Agde, CC11, 34) ; 1520 « ung hostal en la guache de Mercat confronta de levant en l’oustal de Mathieu Olivier » ; « l’ostal de Colombe Rossete » (cpx., Beaucaire, CC5, 30) ; 1520 « hostau cubert » (cpx., Lédenon, 30) ; 1522 « un houstal, estable, jasse et court » ; « un oustal, jasse, jardin et court » (cpx., Saturargues, 34) ; 1529 « un ostal que demore » (cpx., Potelières, 30) ; 1531 « ung hostal al Fort en solio » (cpx., Argelliers, 34) ; 1534 « hostal et ort foras lo portal de la plassa » (cpx., Gignac, 34) ; 1538 « hostau dinfra los murs » (cpx., Lédenon, 30) ; 1538 « hostalz » (cpx., Cassagnoles, 30) ; 1543 « ung hostau et court et gras de fores les muralhes de la ville la hont habito » (cpx., Brignon, 30) ; 1544 « hostau » ; « hostal » (cpx., Aimargues, 30) ; 1545 « hostau » ; « hostal » (cpx., Aubord, 30) ; 1547 « au pres de son hostal, femorie sive court » ; var. « estal » (cpx., Sainte-Anastasie, 30) ; 1550 « hostal al Mas de Puech Ferrié » (cpx., Saint-Clément-de-Rivière, 34) ; 1550 « ung hostal et mas appellat lou Mas de la Peyrade a Sainct Mathieu » ; « la mitat d’ung celestre al intradou del hostal » ; var. « houstal » ; « oustal » (cpx., Tréviers, 34) ; 1550 « ung cros jouignant loudict hostal » (cpx., Le-Triadou, 34) ; 1581 « ung hostal » ; « ung oustal, cisterne, four et courtial » (cpx., Blandas, 30) ; 1591 « ung oustal avec son fourn » (cpx., Agde, CC14, 34) ; 1596 « ung lenier davan son ostau » (cpx., Parignargues, 30) ; XVIe siècle, « hostal en Cieutat » ; « ostal an son estable en Cieutat » (cpx., Agde, CC12, 34) ; XVIe siècle, « ung houstal al Pourtal de las Yieros » ; « ung houstal et casal a Val Vert » (cpx., La-Livinière, 34) ; XVIe siècle, « ung houstau dict la Fouquieyre » (cpx., Cazevieille, 34) ; XVIe siècle, « I hostal que se confronta an la cort et l’abadia » (cpx., Saint-Thibéry, 34) ; XVIe siècle, « ostau dict la Cosme » (cpx., Cazevieille, 34) ; XVIe siècle, « ung hostal » ; « ung hostalh confront. an las carrieyras » (cpx., Ceilhes-et-Rocozels, 34) ; XVIe siècle, « ung autre hostel en la dita carta ou fay stable » ; « l’ostel de Guilhem » (cpx., Pont-Saint-Esprit, 30) ; 1608 « ostal et estable » (cpx., Aniane, 34) ; 1644 « houstal al mas del Coural la fouganie a une estaige » (cpx., Avène, 34) ; 1644 « per son houstal, estable, galiniere et patu tout tenen » (cpx., Minerve, 34) ; 1660 « un houstal partie en crotte, partie en soulié, partie en sottou » ; var. « oustal » (cpx., Viols-le-Fort, 34) ; 1696 « oustal, casal, pigeonié et soude ald. Loc » (cpx., Adissan, 34) ; 1696 « par canne d’houstal en soulié ou crotte six deniers, par canne d’houstau sans soulié ny crotte quatre deniers » (cpx., de Viols-le-Fort, 34).

La répartition géographique du lexème occitan ostal montre une extension générale dans l’aire gardoise aussi bien que dans l’aire héraultaise et ce de façon également répartie entre les zones de plaine et les zones de piémont. Selon nos relevés, il ne semble pas y avoir eu d’aire de vitalité ponctuelle de ce terme. Dans le compoix d’Agde de 1320 ostal est en concurrence avec mayo, puis dans les compoix d’Agde de 1360, 1370, 1453, 1457, etc. il a complètement éliminé ce terme.

Le troisième lexème que nous allons prendre en compte est le lexème occitan 5 ou français maison, s. f. [mayz.]. Cet élément lexical est aussi attesté à date ancienne avec les sens de « bâtiment », « lieu d’habitation », « domicile », sous les formes maison, maizon, mayson, meyson.

Les attestations les plus anciennes selon nos relevés ont été produites principalement par les compoix de la ville royale Beaucaire : 1390 « una maison al Filador » (cpx., Beaucaire, 30) ; 1440 « una maison en la gacha del Mercat » ; « l’ault de la dicta maison et lo bas de la dicta mayson » (cpx., Beaucaire, 30) ; 1480 « li servis Colin Escudier sus sa mayson en la gacha de Curatarié » (cpx., Beaucaire, 30).

Dans ces attestations le terme maison véhicule le sens global de « bâtiment » et non pas celui de « lieu de vie », « domicile ». L’attestation de 1390 « maison al filador » fait état d’une construction située à l’endroit où se fabriquaient les cordages, et cette construction plus tard sera désignée dans le compoix de Beaucaire de 1665 (CC28) par le terme « bastiment ».

À partir du XVIe siècle l’emploi du terme maison / maizon semble se généraliser probablement sous l’influence du lexème français maison :

1520 « Premierement une maison et court » ; « Premierement la quarte part d’une maison » ; (cpx., Agde, CC10, 34) ; 1520 « Messire Jehan Barrat, moyne de Mont Majour, deux maisons joinctes enssemble » ; « dous hostalz et courtz tout joinctz enssemble en une maison » (cpx., Beaucaire, CC6, 30) ; 1567 « maison ou je demeure concistant en maiou, jasse et court » (cpx., Garrigues, 34) ; 1571 « maison a deux estaiges, estable, jasse, salestre, porcils » ;« maison en terre contenant foganhe » (cpx., Canaules, 30) ; 1577 « maison, estable, court et parran » (cpx., Boissières, 30) ; 1580 « maison et court » (cpx., Brignon, 30) ; 1581 « maison au Mas del Barral » (cpx., Blandas, 30) ; 1586 « maison descouverte crottée » (cpx., Alès, 30) ; 1591 « maison, salubert, estable, patus et pigonier scittué en Citté » ; « maison et fourn en Citté » (cpx., Agde, CC14, 34) ; 1594 « maison, jasse, court et jardin » (cpx., Congéniès, 30) ; 1597 « maison, curtil » ; « maison, palhier, courtil, treilhe, hiere » ; « maison courtial, chasal » (cpx., Ponteils, 30) ; 1599 « les maisons, moulins d’huilles, pijoniers, cazals et patus seront estimés et compeziés… » (cpx., Jonquières, 34) ; XVIe siècle, « une maison en Cieutat » (cpx., Agde, CC12, 34) ; XVIe siècle, « maison » ; « maîon » (cpx., Belvezet, 30) ; XVIe siècle, « maison, palliere, court » (cpx., Beauvoisin, 30) ; XVIe siècle, « maizon d’abitasion consistant en fogagne, chambre, palier, estable, cortiel » ; var. « maison » (cpx., Chamborigaud, 30) ; 1602 « une maison en laquelle faict son habitation » (cpx., Lansargues, 34) ; 1604 « une maison dans les mœurs de Puisserguier » ; « la maison de son habitation » ; var. « mayson » (cpx., Puisserguier, 34) ; 1604 « maison a deux soliers dans les meurs » (cpx., Vendres, 34) ; 1608 « une meson a la Carriere de la Plasse » (cpx., Aniane, 34) ; 1611 « maison, palliere, jasse, fourt, terre et court le tout joignant » ; « maison, court, palliere, cazal » (cpx., Saint-Théodorit, 30) ; 1615 « maison, palliere et court » ; « maison, court, cazal » (cpx., Domessargues, 30) ; 1616 « ung chazal de maison » (cpx., Aujaguet, 30) ; 1623 « maison, court et jardin » ; « maizon, court, vanade, poussieu et jardin et parran » (cpx., Aubord, 30) ; 1623 « une maison dans les meurs » (cpx., Nézignan-L’Evêque, 34) ; 1624 « maison et patteu syve porche en Citté » ; var. « mezon » (cpx., Agde, CC18, 34) ; 1624 « maison en Bourg, paroisse St Cever a laquelle y a deux corps de logis avec ung salubert et ung estable y joignant, clauzeugue au milhieu » ; « maison appellé le Magasin » ; var. « meson » (cpx., Agde, CC20, 34) ; 1624 « maison, porches, fours, basses cours, aubizes » ; « comprins le four qu’est dedans la maison fougagne » (cpx., Saint-Julien-de-la-Nef, 30) ; 1626 « une maison, estable et patu » (cpx., Lignan-sur-Orb, 34) ; 1632 « maison, pijeonnier, pattu et jardin a la Fargue » (cpx., Liausson, 34) ; 1633 « maisons et autres couverts » (cpx., Lauroux, 34) ; 1635 « maison d’habitation » (cpx., Arre, 30) ; 1635 « une maison concistant tan en fouganhe, chambre, rierechambre, palhé, galinier » (cpx., Berlou, 34) ; 1636 « maison et court » ; « maison et passage audit lieu » (cpx., Bellegarde, 30) ; 1636 « maison consistant en fouguieire, chambres, cisterne, four, jasse, palliers, estables, poursieux, courtiels et autres aizimens » (cpx., Conqueirac, 30) ; 1637 « maison, jasse, court et palliere » (cpx., Corconne, 30) ; 1637 « maizon habitable a plusieurs membres, clede, bouval, courtiel, cazal ou basse court » (cpx., Cros, 30) ; 1638 « maison seitze cannes, palier, jasse et estable huit cannes, court treize cannes, four une canne, hiere auprés du puis » (cpx., Vabres, 30) ; 1639 « maison estant a deux estages, la basse voultée » (cpx., Sumène, 30) ; 1640 « maison les degrés estant hors d’icelle ; maizon habitable » (cpx., La-Cadière, 30) ; 1642 « maison d’habitation a deux estages, le porge et entree du portal passant a l’un desd. membres » (cpx., La-Salle, 30) ; 1643 « maison servant de jasse et palhé a deux estaiges » ; « maison avec son patu » (cpx., Avène, 34) ; 1643 « maison habitable a quatre membres, basse court, cazal de maison, pailler, estable » (cpx., Aumessas, 30) ; 1643 « maison concistans en plusieurs membres, palliers, jasses, fourt, poussieux, courts, aisimans » ; « maison a deux estaiges, poustat, estable, pallier, fourt, court » (cpx., Bragassargues, 30) ; 1644 « maison ou il fait sa demeure » (cpx., Minerve, 34) ; 1646 « maison d’habitation a deux estages » ; « maison et court » ; « maison dans laquelle y a un moulin a huile » (cpx., Bréau-et-Salagosse, 30) ; 1648 « maison servant a faire pailher » (cpx., Avène, 34) ; 1649 « maison, pigeonnier, estable, cazal, court, jardin, hermas » (cpx., Blauzac, 30) ; 1651 « maison et fourt de pastisserie » ; « maison a presant moulin d’ollives » (brevette de Beaucaire, 30) ; 1653 « maison d’habitation » (cpx., Sant-Roman-de-Codières, 30) ; 1657 « maison d’habitation a deux membres et a trois estages, la basse voultée » (cpx., Avèze, 30) ; 1658 « maison ou il fait sa demeure » ; « autre maison servant d’estable » (cpx., Roquebrun, 34) ; 1664 « une maison dans le lieu en crote et soulié » (cpx., Argelliers, 34) ; 1665 « chasteau et maison d’habitation ou y a tours, chambres, salle, pigeonnier » (cpx., Soustelle, 30) ; 1667 « maison, pigeonier, basse cour, estable » ; « maison servant de tanarie » (cpx., Saint-Chinian, 34) ; 1668 « maison, pigeonnier, court et jardin » (cpx., Cannes-et-Clairan, 30) ; 1673 « une maison et cour » ; « maizon, palleire et cour et puis » (cpx., Crespian, 30) ; 1677 « maison appellée lou Mas de Roubiac » (cpx., Cazevieille, 34) ; 1689 « maison, pallier, court, jardin et canabiere » (cpx., Molières, 30) ; 1689 « leur maison d’habitation, la maison fougagne partie crottée et l’autre partie terrenc, petit membre de maison a une estage au chef de la fougagne » (cpx., Saint-Bresson, 30) ; 1690 « maison, clede, four comun, escallier » ; « maison habitable, basse cour » (cpx., Cézas, 30) ; 1694 « une maison dans les meurs » (cpx., Portiragnes, 34) ; 1696 « meterie…consistant en maison, palié, jasse, four, poulalié, poursil, escalier, selestre, sisterne descouvert » (cpx., Viols-le-Fort, 34) ; 1702 « un debas de maison » ; « un dehaut de maison » (cpx., Beaufort, 34) ; 1704 « maison, casal et jardin » (censièr, Pompignan, 30) ; 1716 « une maison aux faux bourgs » (cpx., Aigne, 34) ; 1754 « maison avec sa cour, deus selliers et écurie dans l’enclos » (cpx., Marseillan, 34) ; 1762 « maison avec un patu au devant d’icelle » ; « une maison, ciel ouvert et écurie » (cpx., Abeilhan, 34) ; 1768 « maison d’habitation contenant pallier, clée, basse court et terre labourive » (cpx., Courry, 30) ; 1770 « maizon, pailhé, vergé et pactus » (cpx., Lunas, 34) ; 1773 « maison decouverte » ; « maison habitable » (cpx., Brouzet-les-Quissac, 30) ; 1782 « une maison avec un degré indivis avec Barthelemy Barthe » ; « maison, basse cour, écurie, bergerie » (cpx., Gigean, 34) ; XVIIIe siècle, « maison, celestre, poursil, jardin » ; « maizon, pallier, escalier, court et fumeras » (cpx., Pompignan, 30). (Fig. 3)

À partir du XVIe siècle, l’aire de vitalité de maison recouvre de façon générale l’aire gardoise et l’aire héraultaise. Le sens global véhiculé par maison semble être généralement celui de « bâtiment », « construction » et moins souvent celui de « lieu de vie< », « domicile », bien qu’il soit souvent difficile de faire le départ entre les deux sens. Excepté dans le compoix de Vabres de 1638 où maison est décliné comme un espace mesuré en tant que segment à part d’un ensemble du bâti et de ce fait compris comme « lieu de vie », dans les autres compoix pour signifier qu’il s’agit du lieu de vie, le terme de /maison/ est déterminé par /d’habitation/, /habitable/ (cpx., Arre, 30 ; cpx., Aumessas, 30 ; cpx., Avèze, 30 ; cpx., Bréau-et-Salagosse, 30 ; cpx., Puisserguier, 34 ; cpx., Saint-Roman-de-Codières, 30, etc.) ou même mis en apposition avec /fougagne/ (cpx., Saint-Bresson, 30 ; Saint-Julien-de-la-Nef, 30).

Dans un certain nombre de compoix ostal et maison sont en concurrence, mais selon des fonctionnements variant selon les périodes. Dans le compoix d’Agde (34) de 1520 le lexème français maison ne s’y trouve qu’à quelques occurrences alors que c’est ostal qui est généralement employé. Mais l’emploi du lexème maison est réservé lorsqu’il s’agit de biens de notables sans pour cela que les constructions aient eu une valeur foncière supérieure à celle des constructions désignées par le lexème ostal. Les lexèmes maison et ostal y ont la même valeur sémantique, mais l’emploi de maison plutôt que d’ostal révèle des pratiques scripturales socialement connotées. Dans le compoix d’Aniane (34) de 1608 ostal et meson sont en concurrence mais interchangeables. Dans le compoix de Minerve (34) de 1644 on voit apparaître une distribution sémantique : maison signifie « bâtiment » et ostal signifie « lieu de vie ». Dans le compoix d’Argelliers (34) de 1551 seul hostal est en usage, puis dans le compoix de 1664 c’est uniquement maison qui est employé.

L’analyse comparative entre les emplois du lexème ostal et du lexème maison montre que ostal a eu une période de vitalité maximun du XIVe siècle au XVIe siècle, alors que maison va avoir un maximun de vitalité du XVIe siècle au XVIIIe siècle.

Les pièces de la maison, de l’habitation

Les noms des pièces de l’habitation offrent toute une variété de lexèmes correspondant à des fonctions bien spécifiques.

Ainsi pour les pièces destinées à garder la nourritureet les liquides, on trouve le lexème occitan despensa 6 = « pièce où l’on garde les provisions de table », francisé en despence : 1550 « une petite despence » (cpx., Viols-en-Laval, 34) ; puis l’occitan manjador 7 = « salle à manger », « garde-manger », sous les graphies mangado ou manjadou : 1531 « lo mangado sans solio jonhen en une cambro » (cpx., Argelliers, 34) ; 1609 « la fouganhe,lou manjadou, la chambre » (cpx., Berlou, 34).

Dans de nombreux autres compoix se retrouve le lexème occitan celièr 8 signifiant d’abord « petite pièce ou construction attenante à la maison où se conservaient la nourriture et les liquides » puis ensuite avec spécialisation de sens à la période moderne « lieu de stockage du vin », avec les graphies celhier, celié, celier, cellié, cellier, celyé, selhier, selier, sellié, sellier :

1320 « ostal en la cieutat en lo cal fan selier » (cpx., Agde, 34) ; 1390 « hun hostal aqui davant en que fa celhié » (cpx., Beaucaire, 30) ; 1393 « selier en Carrieyra Sobeyrana » (cpx., Alès, 30) ; 1405 « hostal a la Roqua ont fay selhier » ; var. « celhier » (cpx., Alès, 30) ; 1515 « ung cellié » (cpx., Génolhac, 30) ; 1520 « une crote, cellier et granier en ladte guache » (cpx., Beaucaire, 30) ; 1571 « une chambre et celié tout aupres » (cpx., Canaules, 30) ; 1591 « une maison, deux salubertz et celher » (cpx., Agde, CC14, 34) ; 1600 « un tinaud et cellier » (cpx., Saturargues, 34) ; 1609 « per sa fouganhe et celié » (cpx., Berlou, 34) ; 1613 « sellier pres sa maison » ; « maison et sellier » (cpx., Codognan, 30) ; 1624 « une partie de maison en Citté concistant en une salle basse et autre celier et chambre » ; « maison et cellier au desoubz » (cpx., Agde, CC18, 34) ; 1643 « le cellier a une estage estant voutté » (cpx., Aumessas, 34) ; 1643 « jasses, palliers, celliers » (cpx., Bragassargues, 30) ; 1653 « membre servant de sellier » (cpx., Saint-Roman-de-Codières, 30) ; 1754 « une maison, cellier et cour dans l’enclos » ; « un sellier et patu dans l’enclos » (cpx., Marseillan, 34).

Selon nos relevés, ce lexème n’a pas eu une très grande vitalité mais il est implanté sur les deux aires de notre étude, l’aire gardoise et l’aire héraultaise.

Le lexique occitan possède deux autres éléments presque synonymes de celièr, s. m. avec tinairal 9, s. m. et tinal 10, s. m. qui ont le sens de « cave », « cellier ».

Le premier est attesté sous les graphies tinairal, tineiral, tineral, tineyral :

XVIe siècle, « ung tineral aqui metis » (cpx., Agde, CC12, 34) ; 1591 « ung tineyral, estable et patu en Bourc » (cpx., Agde, CC15, 34) ; 1604 « une maison et tineyral » (cpx., Puisserguier, 34) ; 1624 « maison, salubert, jardin, poulhailher et tineiral en Bourg » ; « partie de maison appellé tineiral » (cpx., Agde, CC20, 34) ; 1696 « un tineyral tout ce tenen » (cpx., Adissan, 34) ; 1767 « une écurie et tineral » (cpx., Abeilhan, 34).

Le second est attesté sous les graphies tinal, tinaud :

1440 « ung hostal en que fa tinal » (cpx., Beaucaire, CC2, 30) ; 1480 « ung bas de ung tinal » (cpx., Beaucaire, CC4, 30) ; 1550 « ung tinal pres lod. hostal » (cpx., Tréviers, 34) ; 1586 « tinal et court » (cpx., Alès, 30) ; XVIe siècle, « maison avec tinal et cort » (cpx., Pont-Saint-Esprit, 30) ; 1600 « un tinaud et cellier » (cpx., Saturargues, 34) ; 1644 « four, fourniel et tinal » (cpx., Agonès, 34).

Selon nos relevés le premier élément tinairal semble plutôt implanté dans l’Ouest de l’aire héraultaise, alors que le second tinal est attesté conjointement sur l’aire gardoise et l’aire héraultaise.

Dans le registre des pièces destinées à garder la nourriture, nous avons répertorié à une seule occurrence le lexème du français moderne charnier 11, s. m. avec le sensde « pièce de la maison où se conserve la viande » : 1646 « petite chambre servant de charnier » (cpx., Bréau-et-Salagosse, 30).

Pour la pièce disposant d’un foyer, c’est-à-dire du chauffage, d’une cheminée, c’est le terme occitan foganha 12, s. f. = « pièce d’une maison possédant un foyer » que nous trouvons d’abord sous graphie occitane puis francisée :

1408 « I foganha en Vilanova » (cpx., Lodève, 34) ; XVIe siècle, « maizon d’abitasion consistant en fogagne, chambre, palier, estable, cortiel » (cpx., Chamborigaud, 30) ; 1550 « la fouganie dins lad. maison contenen dix cannes » (cpx., Tréviers, 34) ; 1571 « maison en terre contenant foganhe » (cpx., Canaules, 30) ; 1609 « per leur fouganhe, l’hostal tenen la fouganhe, lou manjadou, la chambre » (cpx., Berlou, 34) ; 1624 « compris le four qui est dedans la maison fougagne » (cpx., Saint-Julien-de-la-Nef, 30) ; 1634 « maison concistant en fougainie, chambres, estables, palliers, poussieux, courtz » (cpx., Brouzet-les-Quissac, 30) ; 1635 « une maison concistant tan en fouganhe, chambre… » (cpx., Berlou, 34) ; 1643 « maison concistant en fougaigne, chambres, jasses, palliers, celliers » (cpx., Bragassargues, 30) ; 1644 « houstal al mas del Coural la fouganie a une estaige » (cpx., Avène, 34) ; 1646 « maison fougagne a deux estages » (cpx., Bréau-et-Salagosse, 30) ; 1657 « maison d’habitation, fougagne » (cpx., Avèze, 30) ; 1665 « maison concistant en fougagne, chambre, jasses, cour » (cpx., Soustelle, 30) ; 1689 « la maison fougagne partie crottée et l’autre partie terrenc, petit membre de maison a une estage au chef de la fougagne » (cpx., Saint-Bresson 30).

Plus rarement se trouve le terme occitan foguièr 13, s. m. ou foguièra, s. f., de sens identique à celui de foganha, sous des graphies francisées : 1514 « oustal, fouguié, cazal nou et ort » (brevette Dourbies, 30) ; 1550 « dins loudict mas la foguiere sans solier » (cpx., Cazevieille, 34) ; 1653 « maison fouguiere avec les passages pour l’entree et issue d’icelle » (cpx., Saint-Roman-de-Codières, 30).

Nous pouvons ajouter à cette série le lexème fogal 14, s. m. synonyme des deux précédents : XVIe siècle, « hostal, fogual, jasse et fourn » (cpx., Ceilhes-et-Rocozels, 34), ainsi que le lexème fumèl 15 = « habitation avec cheminée » : 1592 « mayson cive fumel » (cpx., Monoblet 30).

De tous ces termes il semble que c’est foganha qui semble avoir eu le plus de vitalité bien répartie sur l’aire gardoise et l’aire héraultaise. (Fig. 4)

Le continuateur du latin vulgaire camera est également bien représenté avec l’occitan cambra, s. f. et ses diminutifs cambreta, s. f. et cambrilh, s. m. sous graphie occitane, phonétique ou francisée, ainsi que par le nord-occitan chambra :

+ 1440 « una cambra tenent en lod. hosta » (cpx., Beaucaire, CC2, 30) ; 1440 « una cambra tenent l’ostal desus » (cpx., Beaucaire, CC3, 30) ; 1515 « una chambra » (cpx., Génolhac, 30) ; 1518 « botiguo… et uno cambro que respont a la traverso » (cpx., Alès, 30) ; 1536 « cambre basse » (cpx., Pompignan (30) ; 1550 « une cambre aqui meteys en solie jouignant lad. jasse ; une cambre jouignant lod. hostal » (cpx., Tréviers, 34) ; 1644 « une cambre de la maison » (cpx., Avène, 34).

+ 1390 « una cambreta anb un petit becort » (cpx., Beaucaire, 30) ; 1480 « tres cambretas en la gacha de Fustarié » (cpx., Beaucaire, CC4, 30) ; 1520 « deux canbretes joinctes enssemble en la guache de Mercat » (cpx., Beaucaire, CC6, 30).

+ 1635 « une maison d’hault en bas avec, ung petit cambril, a quatre estaiges » (cpx., Berlou, 34).

Le sens de ce terme est difficile à cerner dans les compoix. En ancien occitan comme en ancien français il avait d’abord le sens de « pièce à vivre », pour prendre ensuite à l’époque moderne le sens de « pièce où l’on couche » 16.

La forme française chambre est également bien attestée. En voici quelques occurrences :

1550 « arnant couvert jouignant lad. chambre » ; « une chambre en solye contenant quatre canes dos quartons » (cpx., Le-Triadou, 34) ; 1591 « chambre dans la maison de Foulcrand Cristol » ; « maison et chambre dessus la rue scittués en Citté » (cpx., Agde, CC14, 34) ; XVIe siècle, « maizon d’abitasion consistant en fogagne, chambre, palier, estable, cortiel » (cpx., Chamborigaud, 30) ; 1621 « chambre ou fougaigne » (cpx., Saint-Marcel-de-Fontfouillouse, 30) ; 1624 « une partie de maison en Citté concistant en une salle basse et autre celier et chambre » (cpx., Agde, CC18, 34) ; 1624 « une crotte et une chambre dessus ladtte crotte, ditte la Panattarié et ung petit granier sur lad. chambre » (cpx., Agde, CC20, 34) ; 1634 « ung debas d’une chambre » ; « maison concistant en fougainie chambres estables palliers » (cpx., Brouzet-les-Quissac, 30) ; 1636 « maison consistant en fouguieire, chambre, cisterne, four, jasse » (cpx., Conqueirac, 30) ; 1644 « houstal al mas del Coural, la fouganie a une estaige et la chambre a troys estaiges » ; « chambre avec son entrée a laquelle y a une vizette pour monter au dessus » (cpx., Avène, 34) ; 1646 « petite chambre servant de charnier » (cpx., Bréau-et-Salagosse, 30) ; 1665 « chasteau et maison d’habitation ou y a tours, chambres, salle, pigeonnier » (cpx., Soustelle, 30) ; 1689 « chambre joignant la fougagne » ; « autre chambre au costé du couchant » (cpx., Saint-Bresson, 30) ; 1773 « cuisine, salles, chambres, four, cellier » (cpx., Brouzet-les-Quissac, 30) ; 1786 « une chambre attenant a la maison » (cpx., Aubais, 30).

Certains de ces exemples font montre d’une certaine polysémie car fonctionnant en équivalence avec fougaigne ou même charnier. Quelle que soit l’origine linguistique du terme, rien ne nous permet d’affirmer absolument que la pièce de la maison ainsi dénommée fût une pièce où l’on couche. Quoi qu’il en soit ces deux éléments lexicaux sont bien attestés à la fois sur l’aire gardoise et l’aire héraultaise.

La cuisine, pièce où se préparent et se prennent les repas, est représentée par le lexème occitan cosina 17, s. f., et par le lexème français cuisine, sous les graphies cozina, cozine,couzine, cuisine, cuizine :

1515 « cozina » (cpx., Génolhac, 30) ; XVIe siècle, « ung patu et cozine antique » (cpx., Agde, CC12, 34) ; 1643 « couzine » (cpx., Bragassargues, 30) ; 1624 « maison, estable et patteu et debas de pigeonier servant de cuizine avec son privé en Citté » (cpx. Agde, CC18, 34) ; 1646 « la cuizine a une estage terrenc » (cpx., Bréau-et-Salagosse,30) ; 1773 « cuisine » (cpx., Brouzet-les-Quissac, 30).

Du XVIe au XVIIe siècle c’est la forme occitane cozina, dans un second temps francisée cozine / couzine, qui est en usage, puis du XVIIe au XVIIIe siècle c’est la forme française cuisine / cuizine qui s’impose. Cet élément lexical, peu répandu dans les compoix, est présent à la fois sur l’aire gardoise et sur l’aire héraultaise.

La pièce à vivre ou sans affectation particulière est représentée par l’occitan sala 18, s. f., sous graphie francisée ou phonétique, et par le français moderne salle. Mais il est difficile vu que la forme occitane et la forme française sont phonétiquement très proche, et a fortiori puisque les attestations ne sont pas antérieures au XVIe siècle, de dater l’origine linguistique du mot dans les compoix :

1518 « I sallo dariez et lou dessoubz de l’Ostal de Carrieyro Drecho » (cpx., Alès, 30) ; 1592 « une crote dans ledict mas soubz la sale de Jacques Rigal » (cpx.,Monoblet, 30) ; 1624 « une partie de maison en Cittéconcistant en une salle basse et autre celier et chambre » (cpx., Agde, CC18, 34) ; 1643 « maison concistant en plusieurs membres, salles, chambres, cusine, greniers le tout vouté » (cpx., Bragassargues, 30) ; 1665 « chasteau et maison d’habitation ou y a tours, chambres, salles » (cpx.,Soustelle, 30) ; 1773 « cuisine, salles, chambres, four, cellier » (cpx., Brouzet-les-Quissac, 30).

Cet élément lexical est peu répandu et il est difficile de préciser à quelle réalité référentielle il correspond. De fait la sale de Jacques Rigal dans une ferme de Monoblet ne devait sans doute pas avoir la même configuration que les salles du château de Soustelle.

Les parties bâties disposant d’une toiture attenantes au bâti principal

Les compoix sont riches de termes pour désigner des éléments de construction accolés à la bâtisse principale, que ce soit des appentis ou des hangars.

La notion d’appenti ou de hangar forme un champ lexical bien représenté par les lexèmes occitans alapens, envant, obisa et soslàupi.

Le lexème alapens 19, s. m. = « appenti » est attesté dans les compoix sous la forme alapen, plus rarement sous la forme alepen : 1624 « alapen, courredou joignant ledict palier partie descouvert » (cpx., Saint-Julien-de-la-Nef, 30) ; 1639 « maison, alapen, anglade » (cpx., Sumène,30) ; 1642 « maison d’habitation, court, clede, alapen » (cpx., Lasalle, 30) ; 1646 « autre membre en alepen » (cpx., Bréau-et-Salagosse, 30) ; 1653 « petit membre alapen » (cpx., Saint-Roman-de-Codières, 30). Nos relevés qui sont loin d’être exhaustifs semblent indiquer que ce terme a eu une vitalité centrée dans les Cévennes gardoises.

Le lexème envant 20, s. m. = « auvent », graphié envam, est rarement présent dans nos relevés : XVIe siècle, « ungenvam deforos le fort » ; « uno jasso sive envam au Puech de la Croux » (cpx., Cabrières, 30).

Le lexème obisa 21, s. f. = « appenti » est quantitativement plus attesté ; il apparaît sous les formes francisées hobise, hubise, obese, obise, obize, ubise, ubize, et même sous une forme dérivée obizemans : 1527 « terro, hobises et hostal aqui tot contengut » ; « grango et obise » (cpx., La-Roque-sur-Cèze, 30) ; 1554 « maison avec son hubise » (cpx., Saint-Quentin, 30) ; 1563 « deux canes obize al devant » ; « cort et obize per sortir » (cpx., Saint-Laurent-la-Vernède, 30) ; 1600 « pré et obese et jardin sec » (cpx., Bagard,30) ; 1601 « obize, ayre, jardin une quarte deux boisselz » (cpx., Méjanes-lez-Alès, 30) ; 1643 « au devant sa maison un fumier et hubise » (cpx., Ners, 30)°; 1651 « cazalz ed obizes ensemble les molins a huile » (cpx. Sergnac, 30).

Quant au lexème obisement, s. m., il est attesté au pluriel sous la forme obizemans : 1665 « maison concistant en fougagne, chambre, jasses, cour et autres obizemans » (cpx., Soustelle, 30) ; ce terme semble être issu du croisement entre le terme occitan obisa et soit le terme français moderne bastimen soit le terme occitan bastiment. Nous lui conférerons le sens de « construction légère accolée au bâti principal ». (Fig. 5)

Le dernier terme se rattachant au champ lexical des parties attenantes au bâti principal est soslàupi 22, s. m. ; il est attesté sous la forme soulaupi et en l’état de nos relevés nous n’en avons inventorié qu’une seule occurrence : 1625 « maison a plusieurs membres…, court, soulaupi entre les maisons » (cpx., Valleraugue, 30).

Nous noterons que tous ces exemples concernant les parties attenantes au bâti principal se rapportent à l’aire gardoise ; s’agit-il de caractéristique de construction spécifique à cette région ou à un déficit d’information dans notre corpus ? Le bâti est peut-être décrit de façon moins détaillée dans les compoix de l’aire héraultaise pour des raisons de micro-histoire régionale qui nous échappent (volonté de la part des communautés ou des arpenteurs d’aller au plus simple concernant le bâti ?).

Les cours intérieures ou proches du bâti principal

Dans ce champ lexical nous intégrerons les termes qui ont pour réalité référentielle des lieux clos par la contruction de murs en pierres de hauteur variable ou mêlant une partie d’enclosure en dur et une partie en bois.

Ce champ lexical est très riche ; nous avons pu dénombrer, pour les plus répandus, sept lexèmes : cort, et son dérivé cortil 23 / cortial / cortiel / cortieu ; celèstre et son synonyme celubert ; clausuga ; parran ; pàtus.

Le terme le plus répandu est le lexème occitan cort 24, s.f. [kυrt] attesté sous cette forme ou sous forme francisée court et cour, ayant le sens général d’« espace ouvert entouré de murs ou de bâtiments et accessible par un véhicule » :

1320 « I cort en Cabrayrolas en alo » (cpx., Agde, 34) ; 1401 « I hostal am cort » (cpx., Lodève, 34) ; 1440 « ung hostal et ung vergier et una court » ; « ung hostal nou on son d’escaliers an las cours » (cpx., Beaucaire, CC2, 30) ; 1440 « una court per tenir las galinas » (cpx., Beaucaire, CC3, 30) ; 1448 « I cort et calquieyra » (cpx., Alès, 30) ; 1453 « I mast an sa court; court clausa an son gallinier davant le Portal del Pomier » (cpx., Agde (34) ; 1457 « ferrage claus am sa cort » (cpx., Agde, CC5, 34) ; 1480 « una cort en la gacha de Mercat » ; « una cort al miech del susd. hostal » (cpx., Beaucaire, 30) ; 1490 « una cort close » ; « una cort davant son hostal » (cpx., Agde, 34) ; 1500 « petito court » (cpx., Langlade, 30) ; 1502 « ung hostal la ont demora an son mas et sa cort » (cpx., Bessan, 34) ; 1510 « ung hostal ambe sa cort » ; « mas an sa cort et ferragie » (cpx., Agde, 34) ; 1514 « court, pailhers » (brevette Dourbies, 30) ; 1520 « una court clausa ambe son gélinié devant lo Portau » ; « una court en Bourc » ; « mas et court deroquat » (cpx., Agde, CC9, 34) ; 1520 « una court clausa an son gelinier » ; une court clause an ung tros de court » (cpx., Agde, CC10, 34) ; 1520 « une court et gualinier » (cpx., Beaucaire, CC5, 30) ; 1520 « une court en lad. guach »e ; « une feniere, estable et courtz contigues enssembl »e (cpx., Beaucaire, CC6, 30) ; 1522 « un houstal, estable, jasse et court » ; « un oustal, jasse, jardin et court » (cpx., Saturargues, 30) ; 1543 « terre et gras et court » ; « hostau, court et casau » ; « une court entros aqui pres » (cpx., Brignon, 30) ; 1563 « cort et obize per sortir » (cpx., Saint-Laurent-la-Vernède, 30) ; 1577 « estable, court et parran » (cpx., Boissières, 30) ; 1580 « maison et court » ; « une estable et court » (cpx., Brignon, 30) ; 1586 « maison descouverte et court » (cpx., Alès, 30) ; 1594 « court et jardin » ; « court et four megie » (cpx., Congéniès, 30) ; 1598 « court et ubize » ; « cazal sive court » (cpx., Calvisson, 30) ; XVIe siècle, « una court clausa » ; « court an son galinier » (cpx., Agde, CC11, 34) ; XVIe siècle, « une maison et court en Cieutat (cpx., Agde, CC12, 34) ; XVIe siècle, « jasse, court » (cpx., Belvezet, 30) ; XVIe siècle, « court, jasse » ; « court et parran » (cpx., Beauvoisin, 30) ; XVIe siècle, « maison, estable et court » ; « maison court et vanade » (cpx., Manduel, 30) ; XVIe siècle, « court et son reduch » (cpx., Les-Plans, 30) ; 1600 « mayson an sa court » (cpx., Arre, 30) ; 1601 « maison, court » (cpx., Méjanes-lez-Alès, 30) ; 1602 « maion, court cloze, passage » (cpx., Saint-André-de-Valborgne, 30) ; 1603 « maison et court » ; « une court ou cazal au devant la maison » (cpx., Le-Cailar, 30) ; 1602 « une maison et court aud. lieu » ; « une paillhiere et court assize aud. lieu » (cpx., Lansargues, 34) ; 1609 « ung quasau et court » (cpx., Maruéjols-lez-Gardon, 30) ; 1611 « maison, palliere, jasse, fourt, terre et court le tout joignant » (cpx., Saint-Théodorit, 30) ; 1615 « ung mas, court » ; « maison, palliere et court » (cpx., Domessargues, 30) ; 1616 « maison, court, courtiel » (cpx., Aujaguet, 30) ; 1623 « maison, court et jardin » (cpx., Aubord, 30) ; 1624 « court et degrés cloze avec pourtal » (cpx., Saint-Julien-de-la-Nef, 30) ; 1630 « une court au pres de sa maison » (cpx., Saint-Privat-de-Champclaus, 30) ; 1631 « un pallier, court, hiere » ; « maison, court, clede, fourt » ; « court descouverte » (cpx., La-Cadière-et-Cambo, 30) ; 1634 « maison concistant en fougainie, chambres, estables, palliers, poussieux, courtz » (cpx., Brouzet-les-Quissac, 30) ; 1635 « court, jardin et anglade » (cpx., Arre, 30) ; 1636 « maison et court » (cpx., Bellegarde, 30) ; 1637 « maison, jasse, court et palliere » (cpx., Corconne, 30) ; 1638 « maison seitze cannes, palier, jasse et estable huit cannes, court treize cannes » (cpx., Vabres, 30) ; 1642 « platfondz, court cloze et degrés » (cpx., Lasalle, 30) ; 1643 « maison concistans en plusieurs membres, palliers, jasses, fourt, poussieux, courts, aisimans » ; « court cloze » (cpx., Bragassargues, 30) ; 1646, « court cloze entre les maisons » (cpx., Bréau-et-Salagosse, 30) ; 1649 « maison, pigeonnier, estable, cazal, court » (cpx., Blauzac, 30) ; 1649 « la cour ou garenne ou porge, onze dextres » (cpx., Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, 30) ; 1657 « courtielz, cazaux, ayres, cours, basse-cours » ; « deux autres membres de maiou servant de palher, court close » (cpx., Avèze, 30) ; 1659 « maison, court et jasse » (cpx., Aigalièrs, 30) ; 1664 « une jasse et court hors les murs » ; « jasse, court et pigeonnier hors les murs » (cpx., Vic-la-Gardiole, 34) ; 1665 « clede, jasses, court ensemble jardins arouzables » (cpx., Soustelle, 30) ; 1668 « maison, jasse, court » (cpx., Cannes-et-Clairan, 30) ; 1689 « maison, pallier, court, jardin et canabiere » ; « court migere avec les hoirs d’Estienne Finiel » (cpx., Molières, 30) ; 1689 « court cloze, jardin sec, canabieres » (cpx., Saint-Bresson, 30) ; XVIIe siècle, « une court au faubourc » ; var. « cours » (cpx., Saint-Bonnet, 30) ; 1754 « maison avec sa cour et pattu dans l’enclos » (cpx., Marseillan, 34) ; 1773 « cour fermee » ; « cour non fermee, court ouverte ou clapas » (cpx., Brouzet-les-Quissac, 30) ; 1768 « un chazal et cour » (cpx., Courry, 30) ; XVIIIe siècle, « maison, jasse, pallier, court » (cpx., Pompignan, 30). (Fig. 6)

Les lexèmes cort, sous forme francisée cour, court sont bien implantés sur les deux aires de notre étude, mais avec une plus grande intensité sur l’aire gardoise à partir du XVIe siècle. La grande vitalité de ce terme est probablement due au fait que la forme occitane est proche phonétiquement de la forme française court, ce qui a donné unregain de vitalité à ce terme. Nous remarquerons que ce terme sert aussi bien à désigner une espace clos en zone urbaine qu’en zone rurale, et que généralement il est associé à la maison, rarement à un pailler ou une jasse.

Le dérivé occitan cortil 25, s. m., initialement avec une valeur diminutive, et les formes sous-dialectales cortial / cortiel / cortieu, francisés en courtil / courtial / courtiel /courtieu avec les sens de « cour à usage agraire », « cour de ferme » sont moins représentés dans notre corpus :

1390 « hun ostal et hun cortil » (cpx., Beaucaire, 30) ; 1403 « l’ostal payroal e cortiel » (cpx., Soumont, 34) ; 1500 « mas et courtil » (cpx., Langlade, 30) ; 1534 « ung cortial al cami de Sant Peire » ; var. « quortial » (cpx., Gignac, 34) ; 1571 « mas et courtieu au Molin de Villevielhe » (cpx., Villevieille, 30) ; 1581 « four et courtial » (cpx., Blandas, 30) ; 1597 « maison, courtial, chasal » ; « maison, cortial » ; var. « curtil » (cpx., Ponteil-et-Brésis, 30) ; XVIe siècle, « maizon, cazal, cortyl, clede » ; var. « cortiel » (cpx., Chamborigaud, 30) ; XVIe siècle, « ung cortial » ; « cortial de costé » (cpx., Les-Plans, 30) ; 1602 « ledict Bragier ayant liberté passer par le courtiel dudict Pages » (cpx., Saint-André-de-Valborgne, 30) ; 1616 « maious, courtilz » ; « court, courtiel » (cpx., Aujaguet, 30) ; 1624 « petit courtil au cousté de la ditte maison » (cpx., Saint-Julien-de-la-Nef, 30) ; 1631 « ung courtiel » (cpx., La-Cadière-et-Cambo, 30) ; 1632 « une jasse, courtial et cazal a la Gleize » (cpx., Liausson, 34) ; 1636 « courtiels » (cpx., Conqueirac, 30) ; 1637 « courtil et basses court » ; « four, cazal et courtiel » (cpx., Cros, 30) ; 1639 « ung courtil ou y a ung puitz et trelhat » ; « cazal d’autre maison et courtil » ; « maison assize au Bourg de Chef de Ville et petit courtil y joignant au derriere lad. maison » (cpx., Sumène, 30) ; 1642 « courtil devant le portal » (cpx., Lasalle, 30) ; 1649 « maison, pallier, jasse, four, courtiel » (cpx., Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, 30) ; 1657 « courtielz, cazaux, ayres, cours, basse-cours » (cpx., Avèze, 30) ; 1690 « pallier et courtil » ; « jasse, celestre, cisterne, courtiel » (cpx., Cézas, 30).

Nous noterons qu’à l’exception des exemples tirés des compoix de Gignac (34), de Liausson (34) et de Soumont (34), toutes les autres occurrences de cortil et de ses variantes sous-dialectales sont généralement localisées dans l’aire gardoise et particulièrement en Cévennes, ce qui semble être l’indice d’une aire lexicale spécifique.

L’autre type lexical en usage dans les compoix pour dénommer le lieu clos par des murs en pierres est celèstre 26, s. m. auquel il faut ajouter son synonyme cèlubert 27, s. m.Ces espaces ainsi dénommés ont pour réalité référentielle des cours intérieures de plain pied, ceintes de hauts murs pouvant être munies de sorte de mezzanine, et peuvent aussi quelquefois avoir comme réalité référentielle des terrasses surélevées à ciel ouvert, des terrasses en partie couverte dans la partie haute d’une maison. Le premier est donné dans les compoix avec toute une variété de graphies : celeste, celestre, cellestre, salestre, selestre. Le second cèlubert apparaît aussi sous des graphies variées dans ces mêmes documents : salibert, sallubert, salubert, solbert, ainsi que traduit en français par ciel ouvert.

+ 1531 « lo selestre del forn jonhen en lo forn » ; « lo selestre del mas de las fedes » (cpx., Argelliers, 34) ; 1549 « un pattu et celeste couvert » (cpx., Lédenon, 30) ; 1550 « ung celestre jouignant la dicte jasse » (cpx., Saint-Clément-de-Rivière, 34) ; 1550 « ung celestre jouignant lad. jasse » ; « la mitat d’ung celestre al intradou del hostal » (cpx., Tréviers, 34) ; 1550 « ung celestre couvert jouignant lod. four » (cpx., Le-Triadou, 34) ; 1571 « maison a deux estaiges, estable, jasse, salestre » (cpx., Canaules, 30) ; XVIe siècle, « ung celestre denant lou mas » (cpx., Cazevieille, 34) ; 1634 « maison concistant en plusieurs membres cuzines, chambres, greniers, estables, jasses, palliers, salestres, fourt » (cpx., Brouzet-les-Quissac, 30) ; 1637 « une maioun et celestre » ; « court ou celestre » (cpx., Corconne, 30) ; 1643 « maison, pigeounier, cazal, cellestre » (cpx., Bragassargues, 30) ; 1660 « de levant en son celestre » ; « houstal…estable, paillié, jasse, four, poussieu, cazalz et salestre » (cpx., Viols-le-Fort, 34) ; 1664 « un pailhé, estable, salestre et poussieu » (cpx., Argelliers, 34) ; 1672 « safranieires, selestres, cazalz » (cpx., Mas-de-Londres, 34) ; 1690 « jasse, celestre » (cpx., Cézas, 30) ; 1696 « maison en crotte, palié en poustat, salestre » ; « meterie…consistant en maison, palié…, escalier, selestre, sisterne descouvert, perans » ; var. « salibert » (cpx., Viols-le-Fort, 34) ; 1704 « maison et selestre » (censier Pompignan, 34) ; XVIIIe siècle, « maison, celestre et jardin » (cpx., Pompignan, 30).

+ 1591 « maison, salubert, estable, patu » (cpx., Agde, CC13, 34) ; 1591 « maison, salubert » ; « maison et troizieme partie de salubert pour son entrée » (cpx., Agde, CC14, 34) ; 1591 « maison, salubert, estable » (cpx., Agde, CC15, 34) ; 1591 « maison, salubert, estable » (cpx., Agde, CC16, 34) ; 1624 « maison et salubert en Citté » ; « maison, estable, salubert et patteu avec son puidz » ; « tiers du puidz, tiers du ciel ouvert » [rare, fol° 48] (cpx., Agde, CC18, 34) ; 1624 « salubert et grange al Clavelet » ; « estable et salubert en Bourg » ; « maison, four et salubert » (cpx., Agde, CC20, 34) ; 1635 « une maison sive granier confronte de cers le solbert de Jaques Affre » (cpx., Berlou, 34) ; 1642 « maison, ciel ouvert, estable et jardin » (cpx., Aniane, 34) ; 1696 « maison en crotte, palié en poustat, salibert, parran » ; var. « selestre » ; « celestre » (cpx., Viols-le-Fort, 34).

Si le premier type celèstre a eu une vitalité sur l’aire gardoise et héraultaise, le second type cèlubert semble être cantonné sur l’aire héraultaise. Dans le compoix de Viols-le-Fort de 1696 sont employés conjointement les formes salibert et celestre, sans que l’on puisse savoir s’il y a desdifférences de sens entre les deux.

Nous noterons l’attestation solbert du compoix de 1635 de Berlou, qui est la forme syncopée de solibert, notant la prononciation [o] per [a] de salibert.

Un autre type lexical qui apparaît dans les compoix est le lexème occitan clausuga 28, s. f. auquel on peut conférer le sens d’« espace clos au milieu du bâti ». Dans les compoix il apparaît sous les formes francisées clausugue, clauzeugue, clauzugue :

1591 « maison et patu avec sa clausugue assize pres la Porte de Fer » (cpx., Agde, CC13, 34) ; 1591 « maison avec son four, confronte de marin avec la clausugue de la boal » (cpx., Agde, CC15, 34) ; 1591 « estable aud. lieu, confronte de marin les Claustres dud. St Cévèr, clausugue au milheu » (cpx., Agde, CC16, 34) ; 1624 « maison en Bourg, paroisse St Cever a laquelle y a deux corps de logis avec ung salubert et ung estable y joignant, clauzeugue aumilhieu » (cpx., Agde, CC20, 34).

Dans les attestations ci-dessus, cet espace clos est souvent associé avec boal = « étable à bœufs » et estable = « étable ». On pourrait peut-être en déduire qu’il avait le sens d’« espace de stabulation ouverte temporaire pour le bétail » ou d’« espace de commodité pour une étable ». Il faut noter avec intérêt que ce terme n’émerge que dans les compoix d’Agde du XVIe et XVIIe siècles. Des investigations dans les compoix de quelques communautés voisines (Bessan, 1502 ; Marseillan, 1754 ; Portiragnes, 1694-1695 ; Saint-Thibéry, 1411-1451) sont restées sans résultat sur l’emploi de ce terme. Nous pouvons supposer que nous sommes en présence d’une micro-aire de vitalité de ce terme.

Un autre type lexical plus répandu se détache avec parran 29, s. f. [parrá]. Il a le sens général de « petit terrain clos de murs de pierres, accolé le plus souvent au bâti ». Ce terme était en usage dans la langue parlée dans les communes du Nord de Montpellier jusque dans la seconde partie du XXe siècle. L’auteur de ces lignes est le dernier à utiliser ce vocable.

Dans les compoix il apparaît avec diverses graphies, révélant soit des prononciations locales, soit des notations fantaisistes : paran, parand, parent, parra, parran, parrant, parro, peran, perran. En voici un aperçu :

1403 « un hostal e casal e parra » (cpx., Soumont, 34) ; 1487 « parran de tras lo mur de la villa » (cpx., Villevieille, 30) ; 1500 « una parra al pe dels ostals de Adessa » (cpx., Montpeyroux, 34) ; 1515 « parran davant son hostal » (cpx., Saint-Julien-de-Valgalgues, 30) ; 1520 « de levant en la parran » (cpx., Beaucaire, CC6, 30) ; 1522 « une parran a l’Aire Vielle » (cpx., Saturargues, 34) ; 1527 « boria et parra » (cpx., Siran, 34) ; 1545 « ort et parran » (cpx., Aubord, 30) ; 1547 « une cest. parran sive marrel » (cpx., Sainte-Anastasie, 30) ; 1549 « parran clauze » (cpx., Lédenon, 30) ; 1550 « une parran denant lodict mas » (cpx., Saint-Clément-de-Rivière, 34) ; 1550 « une parran complantade d’oliviers » (cpx., Tréviers, 34) ; 1550 « une parran dins son deves » (cpx., Le-Triadou, 34) ; 1561 « une parran darries las maisons » (cpx., Uchau, 30) ; 1591 « parran sive fourrogal » (cpx., Ledenon, 30) ; 1596 « une paran au deries de sa maison » (cpx., Parignargues, 30) ; 1577 « estable, court et parran » ; « trois parrans clauses le tout ensemble » (cpx., Boissières, 30) ; 1592 « jardin ou parran » (cpx., Monoblet, 30) ; 1596 « une parran au devant de sa maison » (cpx., Parignargues, 30) ; 1597 « une parran soubz le lieu » (cpx., Uchau, 30) ; XVIe siècle, « parran ou jardin » (cpx., Belvezet, 30) ; XVIe siècle, « court et parran » ; « parran avec sa faculté de passage indivis avec… » (cpx., Beauvoisin, 30) ; XVIe siècle, « uno paran pres le fort » (cpx., Cabrières, 30) ; XVIe siècle, « uno borie al Estanh, parro et fornial et eiro tout tenen » (cpx., La-Livinière, 34) ; 1604 « une parran dernies l’houstau » (cpx., Aujargues, 30) ; 1611 « jardin, court et paran assize a Sainte Doritte » (cpx., Saint-Théodorit, 30) ; 1623 « maizon, court, vanade, poussieu et jardin et parran » (cpx., Aubord, 30) ; 1637 « parran soubz sa maison » ; « ung jardin ou parran » (cpx., Corconne, 30) ; 1643 « une paran au desoubz la maison » (cpx., Bragassargues, 30) ; 1644 « une metterie ruinée et parro joignant » (cpx., Minerve, 34) ; 1649 « cazal, court, jardin, parran » ; « estable, court, et parant » (cpx., Blauzac, 30) ; 1652 « estable et parran joignant dans l’enclos » (cpx., Saint-Gervasy, 30) ; 1660 « une parra pres son houstal » (cpx., Viols-le-Fort, 34); 1671 « jardin ou parran » ; « ancienne parran a present maison au lieu de Bouliargues » (cpx., Nîmes, 30) ; 1672 « une parran contre son mas » (cpx., Mas de-Londres, 34) ; 1673 « maison, jasse, cour, aire et parrant » ; « jardin et parrant proche sa maison » (cpx., Crespian, 30) ; 1696 « jardin, paran, aire, fumeras, vigne, terre, olivete » ; var. « peran » ; « parran » (cpx., Viols-le-Fort, 34) ; 1773 « parran attenante a sa maison » (cpx., Brouzet-les-Quissac, 30).

Nous pouvons observer la grande vitalité de ce lexème sur les deux aires gardoise et héraultaise depuis le XVe siècle jusqu’au XVIIIe siècle.

Quinze exemples dans la série ci-dessus font état de la proximité immédiate de la parran et de la maison ou de la ferme (attenante à sa maison ; proche sa maison ; contre son mas ; pres son houstal ; metterie et parro joignant ; soubz sa maison ; dernies l’houstau ; au devant de sa maison ; darries las maisons ; etc.), ce qui confirme l’acception générale de « parcelle close de murs de pierres accolée au bâti ».

Ce terme étant en occitan accentué sur la [a] de la syllabe finale, dans les aires dialectales ou le [a] tonique est prononcé [o] (plan = [plo]) il n’est pas étonnant de trouver ce terme graphié de façon phonétique sous la forme parro ainsi que nous le trouvons dans le compoix de Minerve.

Le dernier lexème le plus répandu rentrant dans lechamp lexical du lieu clos par des murs est pàtus ou pàti 30, s. m. accentué sur la première syllabe, forme donnée le plus souvent par les dictionnaires. Dans les compoix que nous avons traités il apparaît sous des graphies très variées : patu, pactu, pateu, patteu, pattu, patu. Il ne faudra pas confondre avec pàtus, pàti, même mot, élément du lexique rural avec le sens de « pacage », « terrain de parcours pour les troupeaux » : 1550 « ung patu scituat al Ribeyral qten une cesterade miech quarton » ; « ung patu appellat la Combe contenant dix huict cesterades » ; « ung patu appellat l’Agast contenant trente cesterades » (cpx., Le-Triadou, 34) ; très souvent employé au pluriel il se trouve quelquefois déterminé par communs ou de la communauté : 1500 « an los pattus comuns » (cpx., Montpeyroux, 34) ; 1527 « en los patus comuns » (cpx., Saint-Bausille-de-la-Sylve, 34) ; 1534 « los patus comunsde la villa » (cpx., Gignac, 34) ; 1610 « couchant les pactus du vilaige servant de montadour » (cpx., Boissières, 30) ; 1624 « terres indivises et pactus commungs des habitans dudit Mas de Thomairoles » (cpx., Saint-Julien-de-la-Nef,30) ; 1637 « les pattus comung » ; var. « les communaux de Corconne » (cpx., Corconne, 30) ; 1668 « les pattus comungs » (cpx., Cannes-et-Clairan, 30) ; XVIe siècle, « ung patu commun desus lou Mas de Cazalis » (cpx., Cazevieille, 34), etc. Il a comme réalité référentielle des terrains de vaine pâture réservés au menu bétail et indivis entre les membres des communautés villageoises.

Voici un aperçu de quelques occurrences de pàtus ou pàti, élément lexical du bâti :

1320 « en Cabrayrolas I patu » (cpx., Agde, 34) ; 1401 « I ort ho patu sobre lo pon de Solondre » (cpx., Lodève, 34) ; 1453 « I vergier et patu »; « I patu devant led. mast » ; « I petit patu als Bares de Sant Johan » (cpx., Agde, 34) ; 1490 « hostal en son patu en Borc » ; « ung patu aqui devant » (cpx., Agde, 34) ; 1510 « ung hostal, patu et moli et verdia » (cpx., Agde, 34) ; 1520 « ung verdia et patu per los bens de sa molier » (cpx., Agde, CC9, 34) ; 1520 « ostal et patu a St Cévè » (cpx., Agde, CC10, 34) ; 1527 « verdier an patu » (cpx., Siran 34) ; 1549 « un pattu et celeste couvert » (cpx., Lédenon, 30) ; 1549 « un pattu ou y a olliviers et fanabregoux » (cpx., Poulx, 30) ; 1550 « la mitat d’un patu denant lod. loc del Triador del Portal contenant dos dextres » (cpx., Le-Triadou, 34) ; 1591 « maison, salubert, estable, patu » (cpx., Agde, CC13, 34) ; 1591 « maison et patu au dernier d’icelle » ; « patu assiz en Citté » (cpx., Agde, CC14, 34) ; 1591 « maison et patu » ; « patu clos aud Bourc » (cpx., Agde, CC15, 34) ; 1591 « cazal et patu » (cpx., Alignan, 34) ; 1599 « les maisons, moulins d’huilles, pijoniers, cazals et patus seront estimés et compeziés… » (cpx., Jonquières, 34) ; XVIe siècle, « hostal an son patu » (cpx., Agde, CC11, 34) ; XVIe siècle, « la moictié d’un patu » ; « ung patu et cozine antique » (cpx., Agde, CC12, 34) ; XVIe siècle, « palhie et patu confront. an la muralha » ; « patus » (cpx., Ceilhes-et-Rocozels, 34) ; XVIe siècle, « ung casal sive patu aquy pres » ; « houstal a Val Vert, estable, palier et patu tout tenent » ; var. « patus » (cpx., La-Livinière, 34) ; XVIe siècle, « I patu davant son hostal » (cpx., Saint-Thibéry, 34) ; 1600 « jasse et pactu » ; « une perran et pactu pour le service du Mas des Viellas » ; « une terre et aire et pactu au devant du Mas du Pouget » (cpx., Saturargues, 34) ; 1604 « petit pattu devant la maison » ; « pattu descouvert » (cpx., Puisserguier, 34) ; 1604 « un patu ouvert au chemin de Bezies » ; « la troisiesme partie d’un patu fermé aux faubourcz » (cpx., Vendres, 34) ; 1609 « per lous patus de devant sa maison » (cpx., Berlou, 34) ; 1618 « un patus ou herim au Castelas » (cpx., Gajan, 30) ; 1624 « maison, estable, salubert et patteu avec son puidz » ; « ung pattu moitié couvert en Citté » (cpx., Agde, CC18, 34) ; 1624 « ung pattu clos a lad. paroisse, maison et patu en Bourg, paroisse St Cévèr » ; « patu et cazal » (cpx., Agde, CC20, 34) ; 1626 « une maison, estable et patu » (cpx., Lignan-sur-Orb, 34) ; 1630 « patu couvert et casal tout joignant » (cpx., Siran, 34) ; 1632 « maison, pijeonnier, pattu et jardin a la Fargue » (cpx., Liausson, 34) ; 1635 « ung palhé, estable et petite lege… avec ung patu au devant » ; « ung petit cazalou et patu basty a pierre seche » (cpx., Berlou, 34) ; 1644 « maison avec son patu » (cpx., Avène, 34) ; 1644 « patu et verdie » (cpx., Minerve, 34) ; 1668 « un patus, aire et pré » (cpx., Cannes-et-Clairan, 30) ; 1696 « un patu et passaige ald. loc » (cpx., Adissan, 34) ; 1716 « un pactu aux faux bourgs » ; « un pactu dans l’anclos dud. lieu » ; « un pattu non meuré dans les fossés dud. lieu » (cpx., Aigne, 34) ; 1754 « maison avec sa cour et pattu dans l’enclos » (cpx., Marseillan, 34) ; 1767 « patus et creux a fumier » (cpx., Abeilhan, 34).

Nous remarquerons que selon les données de notre corpus ce terme en tant qu’élément du lexique du bâti est de façon prépondérante implanté sur l’aire héraultaise (dans 19 communautés) et de façon moindre dans l’aire gardoise (dans 4 communautés). Nous voyons à la lecture de ces attestations que le pàtus est un élément indissociable d’un bâtiment. Dans 25 exemples, le pàtus est décliné comme un espace joint à une maison, une bergerie, un casal ou un pailler. Par rapport au bâti ce petit espace semble jouer le même rôle que la parran ; il est difficile de préciser à quelle réalité référentielle ces deux termes correspondent précisément ; on pourrait croire qu’ils sont synonymes et qu’ils ont été en usage sur des aires spécifiques. Mais dans le compoix de Saturargues de 1600 les deux termes sont employés conjointement (perran et pactu), ils ont donc des acceptions différentes.

Certains exemples du type pa(t)teu, produits par les compoix d’Agde de 1624, sont probablement l’indice d’une prononciation locale et temporaire [œ] pour [u] dans cette cité.

Conclusion

Au cours de ces quelques pages nous avons essayé demontrer la variété lexicale qui émerge de la lecture des compoix, documents incontournables pour les historiens et aussi pour les linguistes qui s’intéressent au passé du Languedoc. Nous avons vu que certains termes sont répandus à la fois sur l’aire gardoise et sur l’aire héraultaise, que d’autres ne semblent avoir été en usage que sur des marges (Cévennes, Ouest de l’Hérault), indice sans doute du rattachement à des aires dialectales voisines. La présentation chronologique que nous en avons faite a révélé la disparition de certains éléments du lexique occitan et l’importance qu’a pris la langue française dans la modélisation de la graphie. À l’exception notable de l’élément lexical français maison qui s’impose, les termes occitans demeurent jusqu’au XVIIIe siècle mais sont habillés à la française.

NOTES

1. Pour chaque type lexical étudié et pour ceux que nous avons laissés de côté on se reportera à notre Recueil lexicographique en ligne sur le site de C.R.I.S.E.S. (Université Paul Valéry, Site Saint-Charles) à la rubrique Ressources.

2. Wartburg, Walther (von), Französisches Etymologisches Wörterbuch, VI, 1, p. 234, b – 253, b. Basel, Zbinden Druck und Verlag AG, 1969.

3. Wartburg, Walther (von), op. cit. IV, p. 493, a, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1952.

4. Sous l’Ancien Régime les communautés de Buzignargues, Garrigues et Saint-Clément faisaient partie de la viguerie de Sommières.

5. Wartburg, Walther (von), op. cit., VI, 1, p. 235, a, Basel, Zbinden Druck und Verlag AG, 1969. Le lexème maison semble bien faire aussi partie du lexique occitan si l’on se fie aux données du FEW.

6. Wartburg, Walther (von), op. cit., III, p. 97, b, Leipzig-Berlin, Verlag B. G. Teubner, 1934.

7. Wartburg, Walther (von), op. cit., VI, I, p. 169, a, Basel, Zbinden Druck und Verlag AG, 1969.

8. Wartburg, Walther (von), op. cit., II, 1, p. 575, b, Leipzig-Berlin,Verlag B. G. Teubner, 1940.

9. Wartburg, Walther (von), op. cit., XIII, 1, s. 337, b. Basel, Zbinden Druck und Verlag AG, 1966.

10. Wartburg, Walther (von), op. cit., XIII, 1, p. 335, b, Basel, Zbinden Druck und Verlag AG, 1966.

11. Wartburg, Walther (von), op. cit., II, 1, p. 382, b, Leipzig-Berlin,Verlag B. G. Teubner, 1940.

12. Wartburg, Walther (von), op. cit., III, p. 652, a, Leipzig-Berlin, Verlag B. G. Teubner, 1934. Ce terme est souvent employé en apposition avec maison, rentrant presque dans la catégorie grammaticale de l’adjectif.

13. Wartburg, Walther (von), op. cit., III, p. 649, a, b, Leipzig-Berlin,Verlag B. G. Teubner, 1934.

14. Wartburg, Walther (von), op. cit, III, p. 652, a, Leipzig-Berlin, Verlag B. G. Teubner, 1934.

15. Ce terme ne semble pas avoir été répertorié par le FEW.

16. Wartburg, Walther (von), op. cit., II, 1, p. 130, a – 135, a, Leipzig-Berlin, Verlag B. G. Teubner, 1940.

17. Wartburg, Walther (von), op. cit., II, 2, p. 1167, b, Leipzig-Berlin, Verlag B. G. Teubner, 1940.

18. Wartburg, Walther (von), op. cit., XVII, p. 12, b, Basel, R. G. Zbinden & Co, 1955.

19. Wartburg, Walther (von), op. cit., XXIV, p. 286, a, Basel, Zbinden Druck und Verlag AG, 1967.

20. Wartburg, Walther (von), op. cit., XXIV, p. 545, a, Basel, R. G. Zbinden & Co, 1967.

21. Ce terme ne semble pas avoir été relevé par la FEW.

22. Wartburg, Walther (von), op. cit., XVI, p. 450, b, Basel, R. G. Zbinden & Co, 1959.

23. Nous avons mis provisoirement de côté le lexème cortal en usage dans l’Ouest de l’aire héraultaise car son signifié allant de « bergerie » à « enclos » mériterait une étude plus approfondie.

24. Wartburg, Walther (von), op. cit., II, 1, p. 849, b, Leipzig – Berlin, B. G. Teubner, 1940.

25. Wartburg, Walther (von), op. cit., II, 1, p. 853, b, Leipzig – Berlin, B. G. Teubner, 1940.

26. Wartburg, Walther (von), op. cit., XVII, p. 13, b, Basel, R. G. Zbinden & Co, 1955.

27. Wartburg, Walther (von), op. cit., II, 1, p. 35, b, Leipzig – Berlin, B. G. Teubner, 1940.

28. Alibert, Louis, Dictionnaire occitan français, p. 225, b, Toulouse, Institut d’Études Occitanes, 2002 [1966].

29. Wartburg, Walther (von), op. cit., VII, p. 662, b, Basel, R. G. Zbinden & Co, 1953.

30. Wartburg, Walther (von), op. cit., VIII, p. 28, b. Basel, R. G. Zbinden & Co, 1955.