Description

La place royale du Peyrou à Montpellier

la statue équestre, le paysage et le territoire

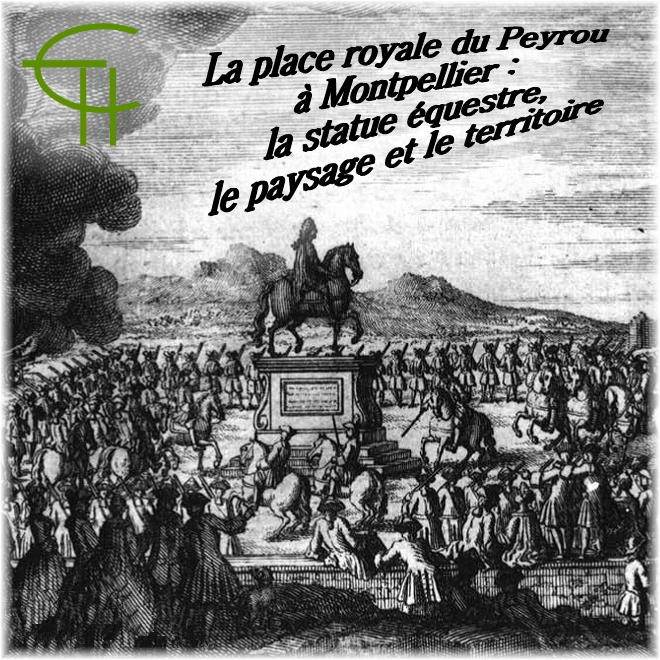

L’histoire de la place royale du Peyrou de Montpellier commence le 31 octobre 1685 avec le vote des États du Languedoc en faveur de l’érection d’une statue équestre à la gloire de Louis XIV. Après le choix de la ville de Montpellier fait par le roi, un premier projet de création d’une place royale intra muros, devant le collège des Jésuites, reçoit un début de réalisation. Lui succède l’idée d’un aménagement de la place de la Canourgue (une place existante dans la ville). Vient enfin en 1715 la proposition d’érection de la statue équestre sur la colline du Peyrou, là où une promenade avait été créée en 1689, et un arc de triomphe construit peu après, en 1691, à l’emplacement d’une vieille porte de ville. Les États approuvent ce dernier projet en 1716. La statue équestre transportée depuis Paris et mise en place sur la promenade est inaugurée le 27 février 1718.

Dans la seconde moitié du siècle, les impératifs édilitaires imposent une reconsidération du programme monumental initial et son achèvement en liaison avec l’aqueduc de Saint-Clément, construit entre 1753 et 1764 par l’ingénieur Pitot pour l’approvisionnement en eau de la ville. Jean-Antoine Giral réalise à partir de 1766 la composition architecturale actuelle, exceptionnelle, transformée au XIXe siècle avec la plantation d’arbres sur la terrasse haute.

Cette chronologie sommaire appelle naturellement de nombreux développements. Ainsi le vote des États, pris à l’initiative du cardinal de Bonzy, leur président-né, familier de la Cour, s’inscrit dans le contexte d’une véritable « entreprise de propagande monarchique » qui explique le contrôle du projet par le milieu versaillais (choix des sculpteurs, dessin de la statue et du piédestal, fonte de la statue). De même, le choix de Montpellier assure la continuité d’un projet politique qui date du début du siècle, après la reprise de la ville protestante par Louis XIII. Celui d’une place devant le collège des Jésuites en cours de construction répond quant à lui au contexte religieux particulièrement mouvementé dans la Province ; l’édifice le plus emblématique d’une Contre-Réforme agressive constitue d’ailleurs également un signe fort dans la lutte contre le jansénisme qui divise le clergé et pénètre la société languedocienne. Enfin, l’abandon du projet de 1685 s’explique certes par les difficultés liées au tissu urbain montpelliérain très dense, hérité du Moyen-âge, mais aussi et surtout par les tensions intérieures au royaume, économiques et religieuses, et les revers militaires qui imposent la mise en sommeil des projets de place royale, à Montpellier comme à Lyon, Dijon ou Nantes.

Le projet de 1715 pour l’érection de la statue sur la promenade du Peyrou retient plus particulièrement l’attention. Il émane du cercle de l’intendant Lamoignon de Basville qui s’en fait le défenseur dans une lettre du mois d’août, première mention connue d’un dessein audacieux : « Nous avons beaucoup travaillé depuis quelques jours, Monsieur, sur le lieu où la statue du Roi peut être mise […]. Je puis vous assurer que toute la ville de Montpellier est de notre avis et souhaite fort qu’on mette la statue au Peyrou… ». Un dessein audacieux en effet, car en contradiction totale sur deux points essentiels avec l’idée que l’on se fait, au tout début du XVIIIe siècle, d’une place royale : située hors la ville, la promenade du Peyrou s’ouvre très largement sur la campagne environnante. On connaît l’artifice par lequel l’intendant et son cercle écartent la première difficulté : la place sera englobée dans la ville avec le déplacement des fossés et le comblement de ceux qui la séparent de l’arc de triomphe. Et Basville s’oppose également aux contre-propositions faites pour résoudre l’inconvenance des proportions de la promenade et de l’ouverture sur le paysage, pourtant relayées par le syndic général de la Province : […]

Informations complémentaires

| Année de publication | 2006 |

|---|---|

| Nombre de pages | 10 |

| Auteur(s) | Thierry LOCHARD |

| Disponibilité | Produit téléchargeable au format pdf |