Description

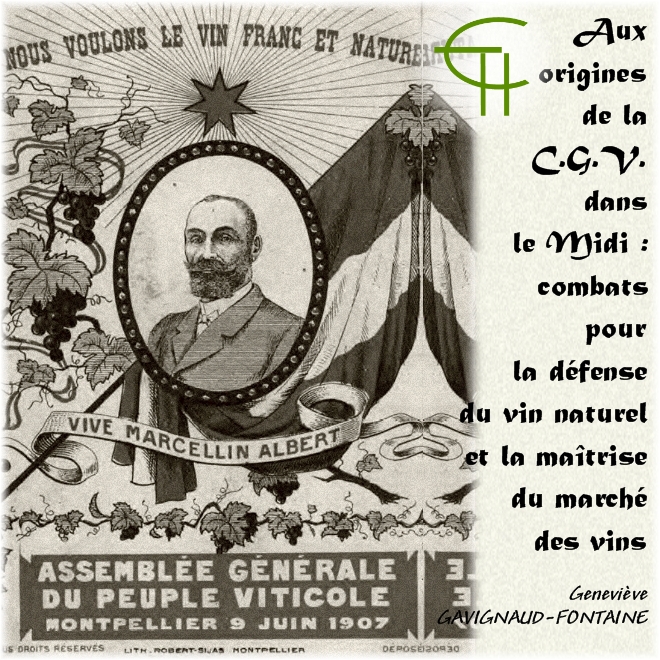

Aux origines de la C.G.V. dans le Midi : combats pour la défense du vin

Depuis plus d’un siècle, le pouvoir économique s’était fortifié à la faveur de la libre concurrence; la reconstitution post-phylloxérique à peine achevée, et malgré les nouvelles mesures protectionnistes de la République, les déséquilibres économiques se creusaient aux dépens des producteurs de vins naturels, tant la concurrence s’était fait déloyale : les temps étaient davantage aux vins fraudés qu’aux vins loyaux. Comment rendre aux acteurs locaux une partie de leur pouvoir économique, celui de fixer des prix susceptibles de maintenir en activité le plus grand nombre de propriétés ? Les premiers syndicats autorisés en 1884 ont tenté, ici et là, un regroupement de l’offre vinicole ; le Syndicat Central des Viticulteurs de l’Aude fournit à la vente, la première année du siècle, quelques centaines de milliers d’hectolitres rassemblés par ses membres. Les premières caves coopératives resserrent les liens entre vignerons et consommateurs. Le cas de Maraussan illustre le réseau socialiste dès 1901. Le Syndicat Régional du Commerce en Gros des Vins et Spiritueux du Midi s’oppose cependant à la constitutions de caves communales destinées à garder les excédents pour les années déficitaires : elles porteraient préjudice au commerce des vins.

L’idée d’organiser le marché vinicole fait néanmoins son chemin. Elle va de pair avec la demande d’une législation protectrice du vin naturel. Sans doute faut-il préciser avant de poursuivre que la liberté de marché – souhaitable – n’implique pas l’acceptation de la concurrence exacerbée – déstructurante.

Appels récurrents à l’État, et tentatives d’action contre les dysfonctionnements commerciaux

Dans le cadre du marché commun national constitué dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, les Languedociens avaient été les éphémères récipiendaires d’une « rente de position » géographiquement constituée en leur faveur. La liberté commerciale européenne, à laquelle les vignerons étaient favorables sous le Second Empire, était rapidement devenue, chez ces producteurs précocement convertis à la monoculture, et donc ouverts aux aléas de marché, source de concurrence meurtrière. Les traités de libre échange signés avec d’autres pays de l’Europe méditerranéenne ont été successivement dénoncés. La politique fiscale d’un État exigeant avait multiplié le nombre de mécontents qui, chaque année, amoncelaient leurs doléances contre des droits accusés de grever les vins français, pour le plus grand intérêt des vins extérieurs.

Le traité avec l’Italie à peine rompu (1888), et au lendemain de l’attaque phylloxérique en Espagne (1892), se renforce un nouveau concurrent, surgi avec l’industrialisation du marché vinicole, et d’autant plus pernicieux qu’interlope la fraude. La pénurie phylloxérique avait encouragé les législateurs à autoriser, en 1884 (Loi Boisseuil, député de Charente) et 1885, pour la plus grande satisfaction des viticulteurs de l’ouest et des betteraviers, le sucrage des vins en première cuvée, et des vins de marc dits « vins de sucre ». Malgré la suppression de ladite autorisation cinq ans plus tard, la sonnette d’alarme n’avait pas cessé de retentir dans le vignoble languedocien, où la concurrence du vin « manipulé », amplifiée de jour en jour, est venue ruiner bien des espoirs. De quoi susciter une réaction ! Et celle-ci a été fulgurante. Elle se résume en la volonté de faire légiférer le Parlement sur le « vin naturel ». Une initiative audacieuse sous la Troisième République, initiative qui mérite, en conséquence, une attention toute particulière. […]

Informations complémentaires

| Année de publication | 2008 |

|---|---|

| Nombre de pages | 14 |

| Auteur(s) | Geneviève GAVIGNAUD-FONTAINE |

| Disponibilité | Produit téléchargeable au format pdf |