€2.00

Description

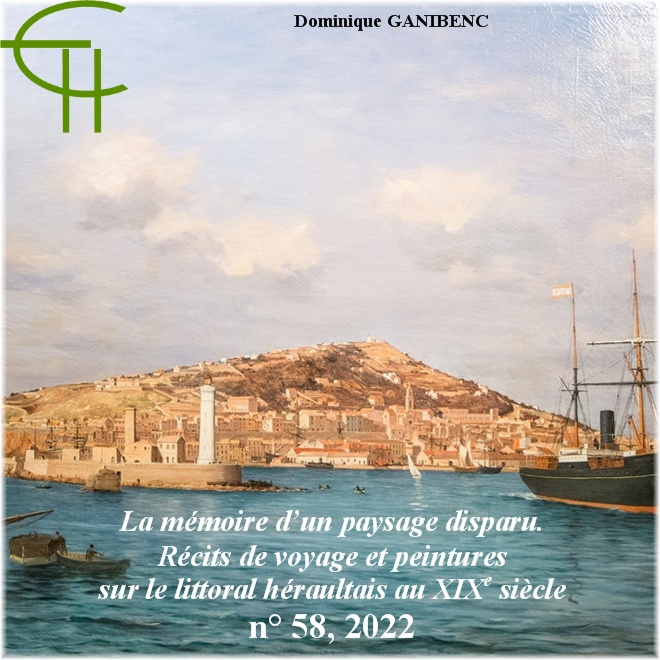

La mémoire d’un paysage disparu.

Récits de voyage et peintures sur le littoral héraultais au XIXe siècle

* Historien de l’art contemporain, spécialiste reconnu de l’architecture viticole en Languedoc et en Gironde, il s’intéresse également à l’évolution de l’architecture et de l’urbanisme balnéaire en particulier dans l’Hérault. Il a collaboré à plusieurs programmes de recherche dont celui portant sur le Sud Biterrois, financé par la Fondation de France (2016-2019). Il a co-organisé en 2018 le colloque de la Fondation de France à Agde et dirigé un numéro de la revue Le Patrimoine.

p. 43 à 51

Des artistes ont sillonné le littoral de l’Hérault au XIXe siècle. Leurs œuvres – réalisées préalablement à l’urbanisation du littoral et à l’avènement de la photographie – donnent à voir le rivage à travers le prisme artistique. À partir d’un corpus de peintures, de dessins et d’aquarelles, l’article souligne l’intérêt de ces œuvres car elles sont complémentaires aux travaux des cartographes. Envisager l’avenir du littoral en intégrant l’apport de l’art, c’est diversifier les sources à exploiter, et, surtout, faire le choix de mettre l’homme et sa sensibilité esthétique au cœur du projet.

Artists travelled around the coast of the Hérault in the nineteenth century. Their work – made prior to the urbanization of the coastline and the advent of photography – shows the seashore through an artistic angle. Looking at a collection of paintings, drawings and watercolors, the article highlights the interest of these works because they are complementary to the work of cartographers. By defining the future vision of the coast when integrating the contribution of art is to transform the exploitable sources, and, above all, to make a choice to put man and his aesthetic sensitivity at the heart of the project.

Le paysage du littoral languedocien a profondément été modifié de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Entre 1962 et 2016, plus de 17 000 hectares ont ainsi été artificialisés, en particulier dans l’Hérault. Comment retrouver ce paysage avant son urbanisation massive survenue notamment au cours du XXe siècle ? Consulter les cartes anciennes, les comparer à de plus récentes permet d’évaluer l’inversion du rapport entre les zones naturelles et cultivées et les secteurs urbanisés. En revanche, cela ne renseigne ni sur les activités littorales, ni sur la présence saisonnière des hommes, ni même sur la nature des paysages d’antan. Les récits de voyage et les peintures, jusqu’aux premières phases d’urbanisation du littoral à la fin du XIXe siècle, perpétuent la mémoire de ce paysage qui a radicalement changé.

Georges Chabot est l’un des premiers géographes à évoquer l’apport des œuvres d’art à l’étude des paysages. Dans son sillage, des chercheurs tels que Lydie Goeldner-Gianella et Rémy Knafou ont ponctuellement délaissé les cartes au profit des premières. Les limites de ces sources résident toutefois dans le « non-dit » de l’artiste qui s’exprime par le choix sélectif de son sujet et la part d’imaginaire propre à chaque œuvre. Autre problème : le relatif désintérêt des auteurs (autres que locaux) envers le littoral héraultais au XIXe siècle. Pourquoi Frédéric Bazille a-t-il préféré les bords du Lez au rivage ? Était-ce plus commode pour lui (plus proche, moins de moustiques) ? Avant la photographie et le cinéma (Agnès Varda saisira Sète comme personne), les récits de voyage et les peintures sont donc les révélateurs du rapport entre la société et la nature à un moment donné, et témoignent de l’émergence du « désir de rivage » dont parle Alain Corbin. […]

Informations complémentaires

| Année de publication | 2022 |

|---|---|

| Nombre de pages | 10 |

| Auteur(s) | Dominique GANIBENC |

| Disponibilité | Produit téléchargeable au format pdf |