Description

La station préhistorique de la « Mère des Fontaines » (commune de Tourbes)

Jean GRIMAL (article complet)

Les labours profonds qui se sont succédé à l’entour de la « Mère des Fontaines » m’ont permis de découvrir et d’étudier les restes d’un « village » préhistorique. Que le mot « village » ne fasse cependant pas illusion : aucune structure architecturale n’a été conservée, mais il a été possible de localiser plusieurs « fonds de cabanes » témoins d’une présence humaine.

Après un labour de soixante à soixante-dix centimètres de profondeur, les fonds de cabanes apparaissent par tâches de terre noire riche en cendres et en déchets. Le préhistorien y fait moisson de tessons de poterie, d’outils de silex, plus rarement d’objets de parure. La description et l’étude de ces vestiges, comparés aux découvertes analogues faites sur d’autres sites, permettent ensuite de les rattacher à des civilisations préhistoriques connues.

LOCALISATION (Fig. 1)

Le site s’étend pour l’essentiel sur la parcelle 85 appartenant à M. Benezech. Un premier labour en 1962 a exhumé trois « fonds de cabanes » dont le mobilier a déjà fait l’objet d’une étude succincte. La prospection put être par la suite étendue à la vigne de M. Raoux, où doit se trouver la limite ouest du gisement.

Quatre fonds de cabanes étaient à nouveau mis à jour en juillet 1965, dans la pièce AH 63. Sur quelques mètres d’épaisseur, la couche archéologique était encore en place, peu dérangée par un soc généralement dévastateur. Son mobilier, des plus intéressants, nous permet d’apprécier le faciès régional d’une culture de l’Âge du Cuivre (Fig. 2).

Enfin, durant l’été 1966, trois « fonds de cabanes » furent à nouveau découverts dans la parcelle 86, mais une replantation rapide ne permit pas d’y pousser les recherches.

Il est fort probable que d’autres « fonds de cabane » soient exhumés dans la partie sud de la parcelle 67 lorsque la couche superficielle sera bouleversée par un prochain labour.

Le nombre de « fonds de cabane » jusqu’ici repéré ne correspond sûrement pas au total des cabanes existantes : certains restent encore enfouis, alors que d’autres ont été probablement détruits. Il est toutefois raisonnable d’affirmer que le « village » devait couvrir une aire vaguement circulaire de près de trois hectares.

LE CHOIX DU SITE :

Il y a lieu d’attirer tout d’abord l’attention sur l’exposition particulièrement bien orientée du site, la faible déclivité du terrain, tournée vers l’est assure une assez bonne protection des vents froids du nord et de l’ouest. Ses habitants ont du tenir compte aussi, dans le choix de cet emplacement, de la proximité du point d’eau, qui devait se trouver dans l’angle sud-est de la parcelle 86 : le cours d’un ruisseau y est encore visible. L’importance de ce point d’eau est confirmée par le fait qu’il ait été capté, bien plus tard à l’époque romaine, pour alimenter en eau potable la ville de Pézenas, au moyen d’un aqueduc dont quelques vestiges subsistent encore.

Il ne faut pas non plus négliger la position du site par rapport aux voies de passage. Le chemin actuel « de Caux à Nézignan » emprunte en effet le tracé naturel du talweg, au pied de la station. On peut imaginer qu’il succède à une piste préhistorique : il suffit de le suivre pour arriver jusqu’aux sites contemporains de Montdon à travers, puis du Pierras de l’Hermitage à Servian.

De plus il est évident que la vallée de la Peyne offrait une voie de pénétration propice pour accéder aux « richesses » des Cévennes. Un retrait d’un kilomètre environ des berges marécageuses de la rivière était néanmoins souhaitable.

La matière première nécessaire aux populations préhistoriques pouvait ainsi être facilement acheminée et faisait sans doute l’objet d’un commerce (objets de cuisine, coquillages par exemple) si on ne la trouvait sur place (argile fine pour les poteries, rognons de silex pour l’outillage lithique, etc.)

LE « VILLAGE »

Au nombre d’une dizaine, les « fonds de cabane » repérés et portés sur le plan cadastral (figure 1) ne semblent pas révéler une disposition particulière, comme cela a pu être parfois vérifié. Au Gravas de Saint Mathieu de Tréviers par exemple, les cabanes entourent une place centrale.

A la « Mère des Fontaines », c’est la concentration en surface de tessons de poterie, d’éclats de silex, de fragments d’ossements plus ou moins calcinés, mêlés à la terre noire archéologique, qui permet de déceler et de délimiter le « fonds de cabane ». Il arrive souvent que la charrue soulève en même temps que ces vestiges des blocs de pierre d’origine locale qui servaient d’assises aux parois en clayonnage recouvertes de torchis. De telles structures évoquent des villages bien organisés, avec des cabanes solides et une occupation permanente.

Ces villages sont nombreux dans notre région : je ne signalerai que celui de Fontbouïsse dans le Gard, car il est éponyme d’une civilisation qui se rencontre à la « Mère des Fontaines ». Les cabanes qui constituent cette dernière station, semblent plutôt être des abris individuels. Le sondage pratiqué dans la parcelle 68 a permis de dégager un fond, de forme vaguement circulaire, d’un peu plus d’un mètre de diamètre et creusé d’une vingtaine de centimètres dans le sol primitif (Fig. 2). Des cabanes appartenant à la même culture sont presque identiques : à Saint Jean de Cors (Mailhac, Aude) le diamètre est de 1,50 m. environ ; à Péraïrol (Cavanac, Aude), le fond est elliptique et les axes mesurent 2 m. et 1,20 m.

Il ne semble pas qu’il y ait eu un soubassement en pierres sèches pour soutenir le branchage des parois en pisé. Cela laisse supposer que l’abri se réduit à des peaux posées sur des bâtons plantés dans le sol, en forme de tente.

Il est possible alors de penser que le village de la « Mère des Fontaines » ne correspond en réalité qu’à un habitat temporaire et intermittent. Les quelques familles de nomades qui le peuplent l’abandonnent fréquemment, au rythme des déplacements saisonniers (transhumance ?) Ceci explique probablement en partie la faible quantité de vestiges recueillis.

LE MATÉRIEL ARCHÉOLOGIQUE

A) – La céramique : Elle constitue l’essentiel du mobilier. Parmi les nombreux tessons ramassés quelques-uns seulement méritent une mention particulière parce qu’ils évoquent la forme du vase entier ou portent un décor, un détail caractéristique précieux pour dater le site.

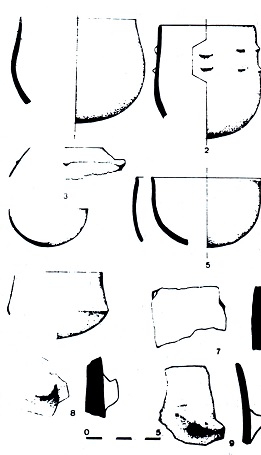

Le profil de plusieurs vases a pu être reconstitué (Figure 3). Il faut signaler le décor de pastillages au repoussé qui orne le vase placé au milieu de la figure 3. Ce thème décoratif est caractéristique de la période chalcolithique.

Le vase n° 2 de la figure 3 porte plusieurs paires d’oreilles superposées. Cette manière de placer les moyens de préhension est spécifique d’une culture qui de rencontre surtout dans le Languedoc oriental.

Le tesson n° 1 de la fig. 4 porte des cannelures, en guirlandes si peu marquées qu’elles ne sont visibles qu’en lumière frisante : caractère distinctif de la poterie de Fontbouïsse.

L’autre tesson de la figure 4, décoré de traits obliques incisés à cuit et s’appuyant sur deux traits horizontaux peut-être attribué à un Caliciforme local ou à la céramique à triangles hachurés du Chalcolithique caussenard.

B) – L’industrie lithique : Je ne retiendrai qu’une pointe de flèche à pédoncule mal dégagé, taillée dans une lame de silex blanc et un nucléus-disque en même silex communément nommé « silex de Pinet ».

Figure 2 : Le « fond de cabane » et l’industrie céramique qui en provient. Les 8 et 9 n’ont pas été découverts en place. Réduction de 1/4 par rapport à l’échelle des vases 1, 2 et 3 et de 1/2 pour les vases 4, 5 et 6.

C) – Mobilier métallique : Beaucoup plus rare est le fragment de métal découvert sur un fond de cabane. Malgré l’absence d’analyse métallographique, on peut penser qu’il s’agit de cuivre pur. Ce métal a été parmi les premiers utilisés et son emploi a permis de définir le stade de civilisation qu’est le Chalcolithique. Mais les outils de silex ne sont pas pour autant abandonnés ; ils seront même encore utilisés pendant la période suivante, au début de l’Âge du Bronze.

Le cuivre a été travaillé ici pour donner une pointe de lame asymétrique (couteau ?) dont le tranchant seul a été obtenu par martelage (fig. n° 4 n° 9).

Le minerai se trouvait à distance raisonnable : les mines de Cabrières semblent avoir connues à cette époque un début d’exploitation : mise en valeur qui permit l’épanouissement de la culture chalcolithique. Toutefois les objets de cuivre restent rares : perles de formes diverses, hache plate (comme celle découverte à Cers par J. Boularan), poignard à languette (comme celui découvert dans la grotte de « l’homme mort » à Nizas. Cette rareté s’explique par la refonte des objets lorsqu’ils étaient brisés ou démodés.

D) – L’outillage osseux : Je n’ai pu recueillir qu’un poinçon durci au feu, en bon état de conservation (fig. 4 n° 8)

E) – Les éléments de parure :

- une perle cylindrique incomplètement percée car les deux tentatives de perforation n’aboutissent pas au même point.

- La roche de couleur miel reste assez énigmatique (fig. 4 n° 5)

- une valve supérieure d’huitre portant des perforations (figure 4 n° 3)

- deux petites perles rondes et plates, en calcaire blanc, façonnées par des moyens mécaniques (fig. 4 n° 6 et 7)

F) – La datation : Comme je l’ai souligné à plusieurs reprises, divers éléments caractéristiques évoquent et confirment la période chalcolithique. Le site de la « Mère des Fontaines » était donc habité il y a de cela quatre mille ans, et probablement même quelque peu avant.

A la prospérité du Chalcolithique succède une période d’abandon relatif. De très rares vestiges jalonnent les temps jusqu’à la période gallo-romaine. Il est probable que dès l’Âge du Bronze, ses occupants lui ont préféré un site mieux placé, qui reste à découvrir, s’il ne s’agit du Pech-Auriol (St Simon) au pied duquel une nécropole de cette époque a été découverte.

Jean GRIMAL Instituteur à Agde

BIBLIOGRAPHIE

- Jean GRIMAL : La station de la « Mère des Fontaines ». Cahiers. Ligures de préhistoire et d’Archéologie n° 16, 1967, p. 126-130.

- Albert GRENIER : Manuel d’Archéologie gallo-romaine : Les monuments des eaux, 1960, T. IV p. 102.

- Joseph COULOUMA : L’aqueduc romain de Pézenas. Cahiers d’Histoire et d’Archéologie, 45e cahier, 1937, p. 502-507.

- Claude DE SERRES : Bulletin de la société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers, 4e série, Volumes XV et XVI, 1949-1950.

- Henri PRADES et Jean ARNAL : Le gisement de Pierras de l’Hermitage (Servian). Bulletin du Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, Fasc. 12, 1965, p. 187 à 200.

- Jean ARNAL, C. BURNEZ et J. ROUSSOT-LARROQUE : Sauvetage de la station fontbuxienne du Gravas, St Mathieu de Tréviers. Bulletin S.P.F. T.LXIV, 1967, fasc. 2, p. 527-586.

- J. GUINNAINE et L. RIGAUD : Le foyer de Pérairol (Cavanc, Aude) dans son contexte régional… Bulletin S.P.F. Tome LXV ; 1968, fasc. 3 p. 671-698.

- Abbé Joseph GIRY : La nécropole de Saint-Julien, 1969, Etievent, Imprimeur à Montpellier.

Qu’il me soit permis de remercier ici M. le Directeur de la Circonscription des Antiquités Préhistoriques qui m’a si aimablement délivré le permis de fouille et MMM. Benezech, Raoux et Angerly, propriétaires à Pézenas.

Informations complémentaires

| Année de publication | 1970 |

|---|---|

| Nombre de pages | 5 |

| Auteur(s) | Jean GRIMAL |

| Disponibilité | Produit téléchargeable au format pdf |